مقالات

معلومات الكاتب :

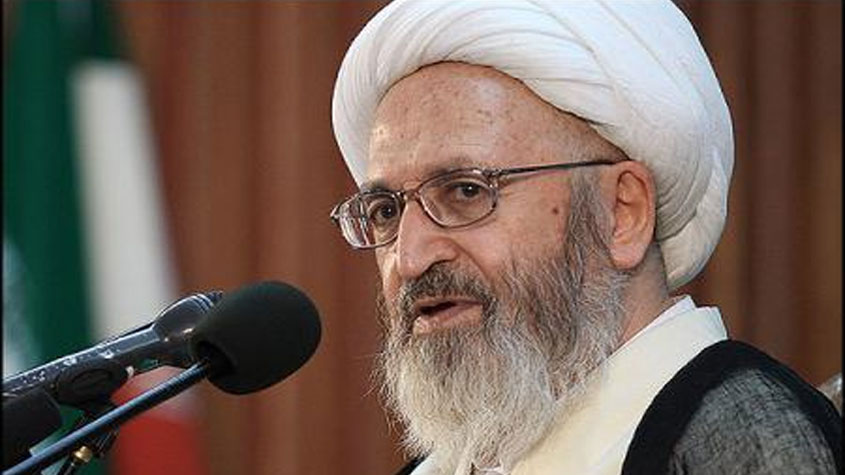

الاسم :

الشيخ جعفر السبحانيعن الكاتب :

من مراجع الشيعة في ايران، مؤسس مؤسسة الإمام الصادق والمشرف عليهاواقع التشريع

يعتمد منهج التشريع الإسلامي، الذي هو بيد الله سبحانه وتعالى وحده، على الواقعيّات والمصالح والمفاسد، فما كان واقعيًّا وصالـحًا للبشريّة فهو القانون السّائد، وما لم يكن كذلك لا يعتبر أبدًا. وتتجلّى واقعية التشريع الإسلامي في ملامحه ومعالمه. سواء في مادة التشريع وروحه أو في دلالة التشريع.

مادّة التشريع

تتلخّص مادّة التشريع في أمور ستّة:

1 - الفطرة هي المقياس

لقد جعل الإسلام الفطرة معيارًا للتّشريع، فكلّ عمل يتجاوب وينساق مع الفطرة فقد أحلّه، وما هو على موضع الضدّ منها فقد حرّمه... كما حذّر الإنسان المؤمن عمّا ينافي خلقه وإدراكه العقلي، كتحريمه الخمر والميسر والسّفاح، لما فيها من إفساد للعقل الفطري والنسل والحرث.

فالأحكام الثابتة في التشريع القرآني تشريع وفق الفطرة.

2 - التشريع حسب المصالح والمفاسد الواقعيّة

التشريع القرآني مبنيٌّ على المصالح والمفاسد الواقعية. فلا واجب إلا لمصلحة في فعله، ولا حرام إلاّ لمصلحة في تركه.

3 - النظر إلى المادة والروح على حدّ سواء

نظر الإسلام للإنسان بما هو كائن ذو بعدين، فبالبعد المادي لا يستغني عن المادة، وبالبعد الروحي لا يستغني عن الحياة الروحية، فأولاهما عنايته، فدعا إلى المادة والالتذاذ بها بشكل لا يُؤثرها على حياته الروحية، كما دعا إلى الحياة الروحيّة بشكل لا يصادم فطرته وطبيعته، قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾(الفرقان:64) وقال أيضًا: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾(الأعراف:32).

4 - النظر إلى الحقائق دون الظواهر

ينظر التشريع القرآني إلى الحقائق لا إلى القشور، فليس هناك تناقض بين تعاليمه والتقدّم العلمي.

5 - المرونة في التشريع

إنّ من ملامح التشريع القرآني مرونته وقابليته للانطباق على جميع الحضارات الإنسانية، قال سبحانه: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾(المائدة:6).

6 - العدالة في التقنين

ومن ملامح التشريع القرآني، العدالة حيث تراها متجلّية في تشريعاته كافّة، قال سبحانه ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة:190).

في دلالة التشريع

أ. شموليّته لعامّة الطبقات

لقد أخذ القرآن الإنسان محورًا لتشريعه، مجردًا عن النزعات القوميّة والوطنيّة والطائفيّة فنظر إلى الموضوع بنظرة شموليّة وقال ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾(الحجرات:13)

ب. سعة آفاق دلالة القرآن والحديث

إنّ من تمعّن في القرآن الكريم وتدبّر في معانيه ومفاهيمه، وَقَف على سعة آفاق دلالته على مقاصده، قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (النحل:89)

لقد استدلّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام بالقرآن على كثير من الأحكام التي غفل عنها فقهاء عصرهم، ونذكر هنا نموذجًا على ذلك:

قدم إلى المتوكل رجل غير مسلم فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحدّ، فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: الإيمان يمحو ما قبله، وقال بعضهم: «يضرب ثلاثة حدود».

فكتب المتوكّل إلى الإمام الهادي عليه السلام يسأله، فلما قرأ الكتاب، كتب:«يضرب حتى يموت». فأنكر الفقهاء ذلك، فكتب إليه يسأله عن العلّة، فكتب:بسم الله الرحمن الرحيم ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ (غافر:84-85). فأمر به المتوكل، فضرب حتى مات.

ج. التدرّج في التشريع

نزل القرآن تدريجيًّا قرابة ثلاث وعشرين سنة لأسباب ودواع مختلفة اقتضت ذلك، منها:

- قال سبحانه: ﴿وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ (الإسراء:106).

- وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآَنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾(الفرقان:32).

- مسايرة الكتاب للحوادث التي تستدعي لنفسها حكمًا شرعيًّا، فإنّ المسلمين كانوا يواجهون الأحداث المستجدّة في حياتهم الفرديّة والاجتماعيّة ويسألون النبي صلّى الله عليه وآله وسلم عنها، وقد تكرّر في الذكر الحكيم قوله سبحانه ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ قرابة خمس عشرة مرة.

-التدرّج هو المخيّم على التشريع، خاصة فيما إذا كان الحكم الشرعي مخالفًا للحالة السائدة في المجتمع، كما في شرب الخمر. وقد سلك القرآن في سبيل قلع جذور تلك الرذائل مسلك التدرُّج.

وقال الإمام الصادق عليه السلام: «إن هذا الدين لمتين، فأوغلوا فيه برفق، لا تكرهوا عبادة الله لعباد الله».

إذا قورن التشريع الإلهي الذي ينظر إلى الإنسان بنظرة شموليّة، دون فرق بين عنصر وآخر، بالتقنين الوضعي السائد في الشرق والغرب، الناظر إلى الإنسان من منظار القوميّة أو الطائفيّة وغيرهما، لَبَان أنّ التشريع الأوّل سماويّ والآخر تشريع بشريّ متأثّر بنظرات ضيّقة تجود لإنسان وتبخل لآخر، وكفى في ذلك فرقًا بين التشريعين.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

السلام على ابن سدرة المنتهى

السلام على ابن سدرة المنتهى

الشيخ محمد صنقور

-

هل هناك نوع من المياه المعبّأة أفضل من غيره؟

هل هناك نوع من المياه المعبّأة أفضل من غيره؟

عدنان الحاجي

-

حقوق أهل البيت (عليهم السلام) في القرآن الكريم (3)

حقوق أهل البيت (عليهم السلام) في القرآن الكريم (3)

الشيخ جعفر السبحاني

-

سفر الركب الحسيني من كربلاء الى كربلاء (2)

سفر الركب الحسيني من كربلاء الى كربلاء (2)

الشيخ فوزي آل سيف

-

السيّدة زينب (ع) من أقوى عناصر كربلاء

السيّدة زينب (ع) من أقوى عناصر كربلاء

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

ما جدوى إقامة الشعائر الحسينيّة؟

ما جدوى إقامة الشعائر الحسينيّة؟

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

تاريخ المأتم الحسيني في القرون الهجريّة الأولى (3)

تاريخ المأتم الحسيني في القرون الهجريّة الأولى (3)

حيدر حب الله

-

مفتاح شخصيّة الحسين بن عليّ (ع)

مفتاح شخصيّة الحسين بن عليّ (ع)

الشيخ علي رضا بناهيان

-

الكوفة والبصرة والحجاز وأنصار الحسين (ع)

الكوفة والبصرة والحجاز وأنصار الحسين (ع)

الشيخ محمد مهدي شمس الدين

-

أيّام عاشوراء والتّكامل المعنوي

أيّام عاشوراء والتّكامل المعنوي

السيد محمد حسين الطهراني

الشعراء

-

طراوة الدّم في الصّفاح

طراوة الدّم في الصّفاح

أحمد الرويعي

-

آه لوجدك يا زينب

آه لوجدك يا زينب

حسين حسن آل جامع

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

تلبسنا الحرب لامتها من جديد

تلبسنا الحرب لامتها من جديد

فريد عبد الله النمر

-

خذني

خذني

علي النمر

-

(هو): إلى الحسين بن علي مجدّدًا

(هو): إلى الحسين بن علي مجدّدًا

حبيب المعاتيق

-

هاجس الحرّ

هاجس الحرّ

زهراء الشوكان

-

نزلوا الطفوف

نزلوا الطفوف

الشيخ علي الجشي

-

تلبيات مشرعة للرّمال والسّيوف

تلبيات مشرعة للرّمال والسّيوف

عبدالله طاهر المعيبد

-

هم ليس هم

هم ليس هم

شفيق معتوق العبادي

آخر المواضيع

-

السلام على ابن سدرة المنتهى

-

هل هناك نوع من المياه المعبّأة أفضل من غيره؟

-

حقوق أهل البيت (عليهم السلام) في القرآن الكريم (3)

-

الملاّ أحمد الخميس في ذمّة الله تعالى

-

سفر الركب الحسيني من كربلاء الى كربلاء (2)

-

السيّدة زينب (ع) من أقوى عناصر كربلاء

-

طراوة الدّم في الصّفاح

-

آه لوجدك يا زينب

-

شعراء عائلة المؤمن: لأبكينَّك شعرًا

-

مقدار ما سُلبَ من نساء أهل البيت (ع)