من التاريخ

معلومات الكاتب :

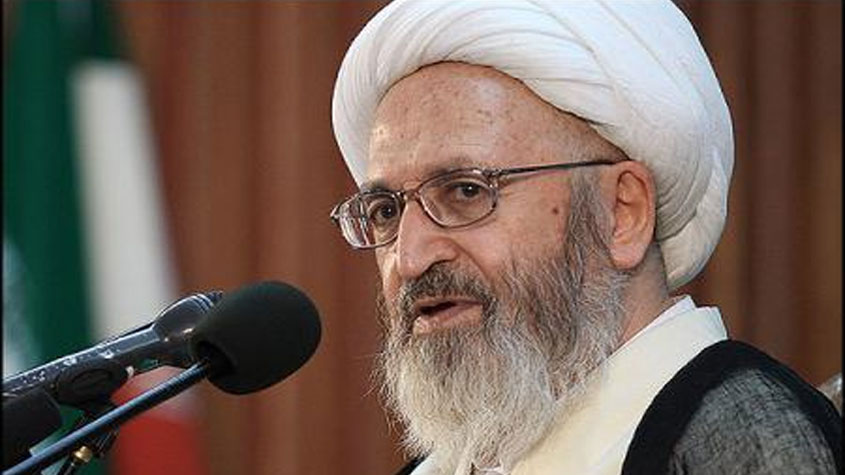

الاسم :

حيدر حب اللهعن الكاتب :

ولد عام 1973م في مدينة صور بجنوب لبنان، درس المقدّمات والسطوح على مجموعة من الأساتذة المعروفين في مدينة صور (المدرسة الدينية). ثم سافر إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية لإكمال دراساته الحوزويّة العليا، فحضر أبحاث الخارج في الفقه والأصول عند كبار آيات الله والمرجعيات الدينية. عام 2002م، التحق بقسم دراسات الماجستير في علوم القرآن والحديث في كلّية أصول الدين في إيران، وحصل على درجة الماجستير، ثم أخذ ماجستير في علوم الشريعة (الفقه وأصول الفقه الإسلامي) من جامعة المصطفى العالميّة في إيران (الحوزة العلمية في قم). من مؤلفاته: علم الكلام المعاصر، قراءة تاريخية منهجيّة، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حجية الحديث، إضاءات في الفكر والدين والاجتماع (خمسة أجزاء) ...تاريخ المأتم الحسيني في القرون الهجريّة الأولى (2)

المرحلة الثانية: صيرورة المآتم شأناً دينيّاً

يعتبر الإمام محمّد الباقر (114هـ) ـ من زاوية تاريخيّة بحتة ـ الرجل الذي شكّل الهويّة المذهبيّة للشيعة، والذي بلغ بها مرحلة الأوج ولدُه الإمام جعفر الصادق (148هـ)، من هنا نلاحظ أنّ النصوص الأولى التي تخلق أو تكوّن المأتم الحسيني ـ بوصفه شعيرة دينيّة، لا مجرّد فعل سياسي ـ كانت مع الإمام محمّد الباقر، عقب إشارات أوّليّة من الإمام زين العابدين كما رأينا، ففي الوقت الذي تجنّب فيه الإمام الباقر المواجهة مع السلطة ولم يكن منخرطاً ضمن الحركات الثوريّة، لكنّه كان يحثّ الناس على البكاء والحزن على الإمام الحسين ـ ليس فقط أهل بيته، وقد ورد أنّه كان يحثهم ـ بل عامّة الناس أيضاً من شيعته، وكان يبيّن للشيعة الثواب والأجر الذي يمكنهم الحصول عليه في الآخرة نتيجة بكائهم على الحسين.

واللافت أنّه أخذ يدخل في تفاصيل الأعمال المرتبطة بالذكرى أو بالقضيّة عموماً، فقد روى ابن قولويه، بسنده إلى مالك الجهني، عن الإمام الباقر ـ في حديث ـ قال: .. قال: قلت: جعلت فداك، فما لمن كان في بعد البلاد وأقاصيها ولم يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم (يقصد زيارة الحسين يوم عاشوراء)؟ قال: «إذا كان ذلك اليوم برز إلى الصحراء أو صعد سطحاً مرتفعاً في داره، وأومأ إليه بالسلام واجتهد على قاتله بالدعاء، وصلّى بعده ركعتين، يفعل ذلك في صدر النهار قبل الزوال، ثم ليندب الحسين (ع) ويبكيه ويأمر من في داره بالبكاء عليه، ويقيم في داره مصيبته بإظهار الجزع عليه، ويتلاقون بالبكاء بعضهم بعضاً بمصاب الحسين (ع)، فأنا ضامن لهم إذا فعلوا ذلك على الله عزّ وجل جميع هذا الثواب». فقلت: جعلت فداك وأنت الضامن لهم إذا فعلوا ذلك والزعيم به؟ قال: «أنا الضامن لهم ذلك والزعيم لمن فعل ذلك»، قال: قلت: فكيف يعزّي بعضهم بعضاً؟ قال: «يقولون: عظّم الله أجورنا بمصابنا بالحسين (ع)، وجعلنا وإيّاكم من الطالبين بثاره مع وليّه الإمام المهدي من آل محمّد، فإن استطعت أن لا تنتشر يومك في حاجة فافعل، فإنّه يوم نحس لا تُقضى فيه حاجة، وإن قُضيت لم يبارك له فيها ولم ير رشداً..»([1]).

في هذه الرواية والتي سنجد ما يشبهها لاحقاً في عصر الإمام الصادق (ع) ومن بعده، يُفتح ولأوّل مرّة ـ تقريباً ـ الحديث عن كون إقامة المأتم هو بديل اضطراري عن زيارة الحسين يوم عاشوراء، كما أنّها تشكّل النواة الأولى لمجموعة عزائيّة، وهي من هو في البيت، فيجتمعون ويبكون الحسين ويعزّي بعضهم بعضاً، وهذا يعني أنّ الباقر أطلق المآتم في حال عدم القدرة على الزيارة المباشرة، وأطلق النواة الأولى للتجمّع العزائي، والأمر الثالث هو الخطوة الأخرويّة، وهو أنّه اعتبر ذلك أمراً يثاب عليه الإنسان، ويعدل ما هو أفضل من أعمال دينيّة أخرى، وبهذا تكوّنت فكرة الشعيرة الدينيّة أو الإحياء الديني لقضيّة الحسين، بل إشارة الباقر (ع) في هذه الرواية لعدم العمل في يوم عاشوراء، كأنّه إيذان بجعله يوم عطلة رسميّة ـ بتعبيرنا اليوم ـ يتمّ التفرّغ فيه لذكرى الحسين.

ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل رأينا منذ عصر الباقر (ع) ومن بعده حثّ الشعراء أو الثناء عليهم في رثاء الحسين (ع)، كما في رواية الكُميت عن الإمام الباقر (ع)، والتي نقلها الخزاز القمي في كفاية الأثر([2])، وما جرى بين دعبل الخزاعي والإمام الرضا (ع)، وكذلك غيره من الشعراء مع الأئمّة الآخرين. ومن الواضح أنّ إقحام الشعراء في هذا الموضوع هو محاولة لجعل القضيّة عامّة ذات طابع اجتماعي، فالشعر في ذلك الزمان يمثل الأداة الأكثر فاعليّة في إحياء أيّ مفهوم على الصعيد الاجتماعي العام.

بهذه الانطلاقة الباقريّة الفاعلة والقويّة، جرت مسيرة دعوة الأئمّة لاحقاً لتناول قضيّة الحسين (ع) عزائيّاً، فجرى الحث على ذكر مصيبته ونعيه بصوت حزين، ولزوم إحياء هذه الذكرى في يوم عاشوراء وجعله يوم حداد، كما نجد ذلك في نصوص الإمام جعفر الصادق (ع).

في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري نجد انطلاقة واضحة لفكرة العشرة الأوائل من المحرّم، فنفس هذه المفاهيم والدعوات أصبحت تبدأ منذ الأوّل من المحرّم، كما جاء في نصوص الإمام الكاظم (ع) على سبيل المثال، وما تلاها من نصوص الإمام الرضا (ع) أيضاً، ليكون يوم عاشوراء هو ذروة المصيبة. ففكرة العشرة الوائل لا نجد لها حضوراً في نصوص الإمامين الصادق والباقر (ع)، وكأنّ هناك تطوّراً في تكوين المأتم الحسيني يمارس الأئمة دوراً فاعلاً فيه بهدف خلق ظاهرة دينيّة.

بيد أنّ هذا كلّه يتمثل في دعوات الأئمّة في القرن الثاني الهجري ـ الباقر (ع) وحتى الكاظم (ع) ـ لهذه الأمور، والسؤال: كيف كانت درجة استجابة الشيعة لهذه الدعوات؟ هذا أمر يحتاج لتحقيق تاريخي مفصّل؛ فنحن نتوقّع وجود استجابة من قِبَل شيعة الأئمّة، لكن من الصعب علينا تحديد درجة هذه الاستجابة، وهل تحوّلت بيوت الشيعة ـ مثلاً ـ في القرن الثاني الهجري إلى مآتم في يوم عاشوراء، ولو بنحو السرّ والكتمان نتيجة ضغوط الدولة أو أنّ الأمر لم يكن يسمح لهم حتى بهذا المستوى مما جعل الاستجابة ضعيفة نتيجة الظروف الضاغطة أو أنّهم لم يعرفوا هذه التوجيهات إلا بعد مضيّ وقت من الزمان نتيجة انتشارهم في البقاع أو غير ذلك؟ وهل كان الثوار الذين خرجوا بالعديد من الثورات منذ عصر الباقر (ع) وما بعده يُظهرون في ثوراتهم مظاهر العزاء؟ وإلى أيّ حدّ؟ هذا شيءٌ ليس من السهل معرفة درجته ومستواه؛ لأنّ المعطيات التاريخيّة في أداء الشيعة لهذه الشعيرة الدينيّة في القرن الثاني الهجري شحيحة نسبيّاً، لكنّها تؤكّد أنّ شيئاً من هذا القبيل ظهر ولو على نطاقٍ محدود جداً.

وعلى سبيل المثال، ظهرت الدولة العلوية في طبرستان (مازندران اليوم في شمال إيران) في عهد الإمام الحسن العسكري (ع) (أواسط القرن الثالث الهجري)، وكان لها قوّة ونفوذ، لكن ليس بأيدينا مؤشرات على إقامة مراسم العزاء في تلك المنطقة الشاسعة التي حكموها لعقود.

لكن ثمّة ما يدلّنا في النصوص التاريخيّة والحديثيّة أنّ ظاهرة زيارة قبر الحسين (ع) وإقامة المآتم عنده ومن حوله، كانت قد بدأت بالفعل وفقاً لما تسمح به الظروف، إذ يبدو أنّ الشيعة استجابوا لموضوع رثاء الحسين (ع) والعزاء عليه عند قبره بالتحديد، في فترة مبكّرة، وهي عصر الإمام الصادق(ع)، كما توضحه لنا رواية عبد الله بن حماد البصري، عن الإمام جعفر الصادق (ع)، حيث جاء فيها سؤاله للبصري قائلاً: «.. بلغني أنّ قوماً يأتونه من نواحي الكوفة وناساً من غيرهم، ونساءً يندبنه، وذلك في النصف من شعبان، فمن بين قارئ يقرأ، وقاصّ يقصّ، ونادب يندب، وقائل يقول المراثي»، فقلت له: نعم، جعلت فداك قد شهدت بعض ما تصف، فقال: «الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا، وجعل عدوّنا من يطعن عليهم من قرابتنا وغيرهم يهدرونهم ويقبّحون ما يصنعون»([3]).

يبدأ تطوّر من نوع آخر نهايات القرن الثاني وبدايات القرن الثالث، وذلك أنّ مؤشراً جديداً يظهر في عصر الإمام الرضا (ع)، فلعلّها من أوائل المرّات التي يتم رثاء الحسين (ع) فيها بمحضر الخليفة المأمون في مجلس عام من قبل دعبل الخزاعي أو غيره ويتمّ الثناء عليه، فنحن في فترة الرضا ـ المأمون، نشهد ظهوراً علنيّاً أوّليّاً للظاهرة، وقبل ذلك ليس ما يؤشر على ممارسة الشعيرة أمام الناس أو أمام رجال السلطة، وهذا أمر مهمّ جدّاً في المتابعة التاريخيّة.

لكنّ هذا الأمر كان محدوداً، فالظروف تغيّرت بعد المأمون، ولا مؤشرات واضحةً على المآتم في النصف الأوّل من القرن الثالث الهجري، عدا عن فسحة تمّت الحظوة بها بعد المتوكّل العباسي في موضوع زيارة قبر الحسين (ع) ونحو ذلك، وبخاصّة في عصر المنتصر العباسي الذي تولّى الحكم عام 248هـ.

وبهذا نستخلص أنّ فكرة العزاء على الحسين (ع) في القرن الثاني والثالث تركّزت في الدعوة إلى استقبال محرّم بالحزن والحداد، وجعل ذروة الحزن في العاشر، وزيارة قبر الحسين (ع) فيه، وإلا فإقامة المآتم أينما تسنّى، والدعوة للبكاء جماعياً في البيوت وإلا ففرديّاً، واستذكار المصاب، وعدم العمل في يوم عاشوراء، ونظم الشعر والرثاء، وإبراز مظاهر الحداد، وتجنّب مظاهر البهجة والفرح ونحو ذلك.

وبهذا لا نجد فكرة العطلة في العشر الأوائل من المحرّم كلّها، وأذكر هنا أنّ الشيخ الطوسي (460هـ) عقد أحد مجالس الأمالي، وهو المجلس التاسع عشر، فقال: «مجلس يوم الجمعة الرابع من المحرّم سنة سبع وخمسين وأربع مائة..»([4]).

لكن وكما قلنا في القرن الثاني فإنّ المؤشرات تفيد وجود هذه الظواهر في القرن الثالث أيضاً، غير أنّه من الصعب ـ لو تركنا ظاهرة زيارة القبر الشريف وما يجري فيها ـ من الصعب التأكّد من أنّه إلى أيّ حدّ كانت فكرة المآتم في القرى والأرياف والمدن والبيوت حاضرة، وما هي سعة انتشارها؟ وكيف كان يمكن القيام بها؟ رغم أنّ الشيعة صارت لهم دول في القرن الثالث، وكذلك كانت هناك بقاع جغرافيّة لهم نفوذ فيها مثل اليمن وطبرستان والريّ والكوفة وقم ومناطق في الشمال الأفريقي.

وبهذا نكتشف أنّه خلال القرون الثلاثة الأولى، أو ما يُسمّى بعصر النص، كانت مظاهر العزاء تقتصر، في الأعمّ الأغلب، على الحزن والبكاء والندب ـ بالمعنى الذي قلناه ـ وزيارة الإمام الحسين (ع) عن قرب أو عن بعد، وإبراز الحداد مقابل مظاهر الفرح، وذكر المصائب ونظم الشعر والقصائد، وكان تركيز هذه الأمور في العشر الأوائل من المحرّم، أو عند قبر الحسين (ع)، ولا يظهر أيّ عين أو أثر تاريخيّاً لفكرة المأتم في مناسبات موت الناس وأقربائهم، أو التطبير، أو حمل الرايات والأعلام واليافطات، أو جعل المدن والقرى والبيوت متشحة بالسواد، أو وضع الأقفال على الأبدان، أو ضرب السلاسل، أو اللطم العنيف المدمي، أو شبه التعرّي، أو المشي على الجمر والنيران، أو الزحف والمشي مشية الكلاب على أبواب المراقد المطهّرة، كما لا يظهر بوضوح تاريخياً أنّ الشيعة كانوا يعتبرون شهر صفر شهر حزن، أو كانت لديهم عشريات أو أسبوعيات للوفيات يلطمون فيها على الحسين أو ما شابه ذلك، بل ولا يبدو أنّ فكرة توزيع الطعام ـ فضلاً عن المضائف ـ كان معمولاً بها في المناسبات العزائيّة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) كامل الزيارات: 325 ـ 326.

([2]) كفاية الأثر: 248 ـ 250.

([3]) كامل الزيارات: 539.

([4]) الأمالي: 525.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

ما يذكره بعض الخطباء في وداع الأكبر (ع)

ما يذكره بعض الخطباء في وداع الأكبر (ع)

الشيخ محمد صنقور

-

تاريخ المأتم الحسيني في القرون الهجريّة الأولى (2)

تاريخ المأتم الحسيني في القرون الهجريّة الأولى (2)

حيدر حب الله

-

الموادّ البلاستيكيّة وتأثيرها على الصحّة

الموادّ البلاستيكيّة وتأثيرها على الصحّة

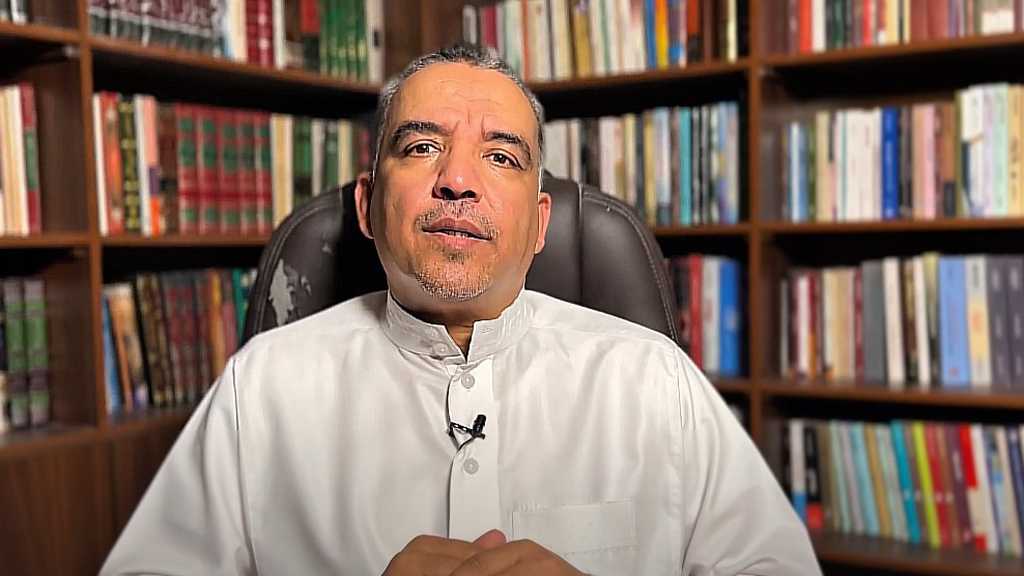

عدنان الحاجي

-

الكوفة والبصرة والحجاز وأنصار الحسين (ع)

الكوفة والبصرة والحجاز وأنصار الحسين (ع)

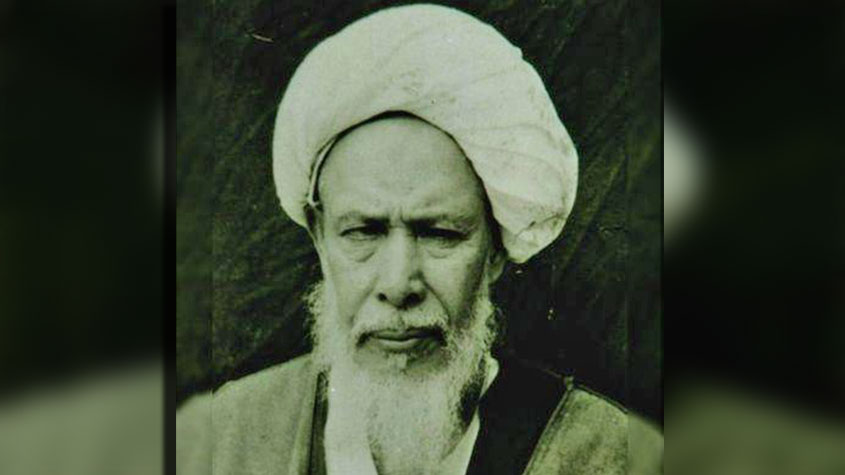

الشيخ محمد مهدي شمس الدين

-

أيّام عاشوراء والتّكامل المعنوي

أيّام عاشوراء والتّكامل المعنوي

السيد محمد حسين الطهراني

-

البكاء على الحسين (ع) ودوره في إحياء الأمة (3)

البكاء على الحسين (ع) ودوره في إحياء الأمة (3)

السيد عباس نور الدين

-

خصائص الأخلاق في القرآن الكريم

خصائص الأخلاق في القرآن الكريم

السيد عبد الأعلى السبزواري

-

يوميّات الإمام الحسين (ع) في كربلاء (3)

يوميّات الإمام الحسين (ع) في كربلاء (3)

الشيخ فوزي آل سيف

-

هل أقدم الحسين (ع) على التّهلكة (2)

هل أقدم الحسين (ع) على التّهلكة (2)

الشيخ محمد جواد مغنية

-

نتائج ثورة عاشوراء وآثارها

نتائج ثورة عاشوراء وآثارها

الشيخ جعفر السبحاني

الشعراء

-

تلبسنا الحرب لامتها من جديد

تلبسنا الحرب لامتها من جديد

فريد عبد الله النمر

-

عليّ الأكبر: وارث شمائل العترة

عليّ الأكبر: وارث شمائل العترة

حسين حسن آل جامع

-

عريس كربلاء

عريس كربلاء

أحمد الرويعي

-

خذني

خذني

علي النمر

-

(هو): إلى الحسين بن علي مجدّدًا

(هو): إلى الحسين بن علي مجدّدًا

حبيب المعاتيق

-

هاجس الحرّ

هاجس الحرّ

زهراء الشوكان

-

نزلوا الطفوف

نزلوا الطفوف

الشيخ علي الجشي

-

تلبيات مشرعة للرّمال والسّيوف

تلبيات مشرعة للرّمال والسّيوف

عبدالله طاهر المعيبد

-

هم ليس هم

هم ليس هم

شفيق معتوق العبادي

-

وعلى هواك

وعلى هواك

جاسم بن محمد بن عساكر

آخر المواضيع

-

ما يذكره بعض الخطباء في وداع الأكبر (ع)

-

تاريخ المأتم الحسيني في القرون الهجريّة الأولى (2)

-

تلبسنا الحرب لامتها من جديد

-

عليّ الأكبر: وارث شمائل العترة

-

التّريويّ أيمن الغانم: عاشوراء مدرسة ثقافيّة وتربويّة وعلميّة

-

مقاطع فنّيّة عاشورائيّة للفنّان علي الجشّي

-

مقاطع عاشورائيّة للشّاعر زكي السّالم تحكي بعضًا من فصول كربلاء

-

كلمة بعنوان: (الفنّ للإنسانية)، للفنّان الضّامن في حسينيّة الإمام الصّادق بأمّ الـحمام

-

الموادّ البلاستيكيّة وتأثيرها على الصحّة

-

عناصر النهضة الحسينية