من التاريخ

معلومات الكاتب :

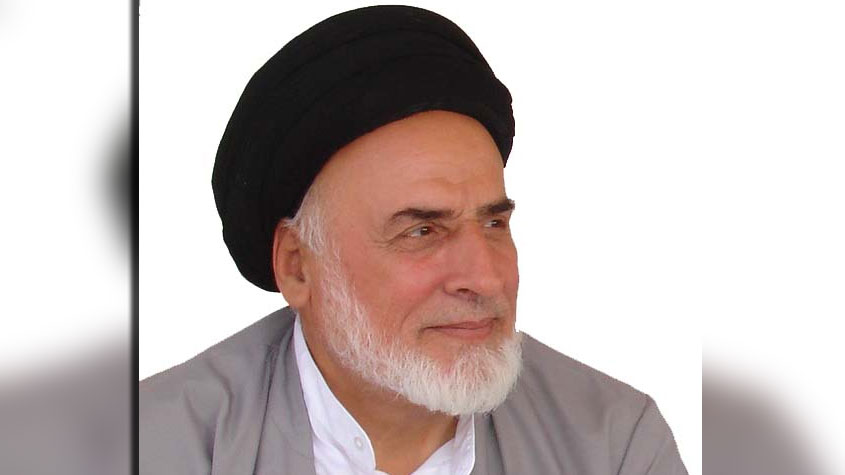

الاسم :

الدكتور محمد حسين علي الصغيرعن الكاتب :

عالم عراقيّ وشاعر وأديب، ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1940 م، حوزويّ وأكاديميّ، حصل على الدكتوراه في الآداب بدرجة الامتياز عام 1979 م، وعلى درجة الأستاذية عام 1988 م، وعلى مرتبة الأستاذ المتمرس عام 1993 م، ومرتبة الأستاذ المتمرس الأول عام 2001 م. له العديد من المؤلفات منها: موسوعة الدراسات القرآنية، موسوعة أهل البيت الحضارية، ديوان أهل البيت عليهم السلام، التفسير المنهجي للقرآن العظيم. توفي الله في 9 يناير عام 2023 بعد صراع طويل مع المرض.شكل القرآن الكريم (3)

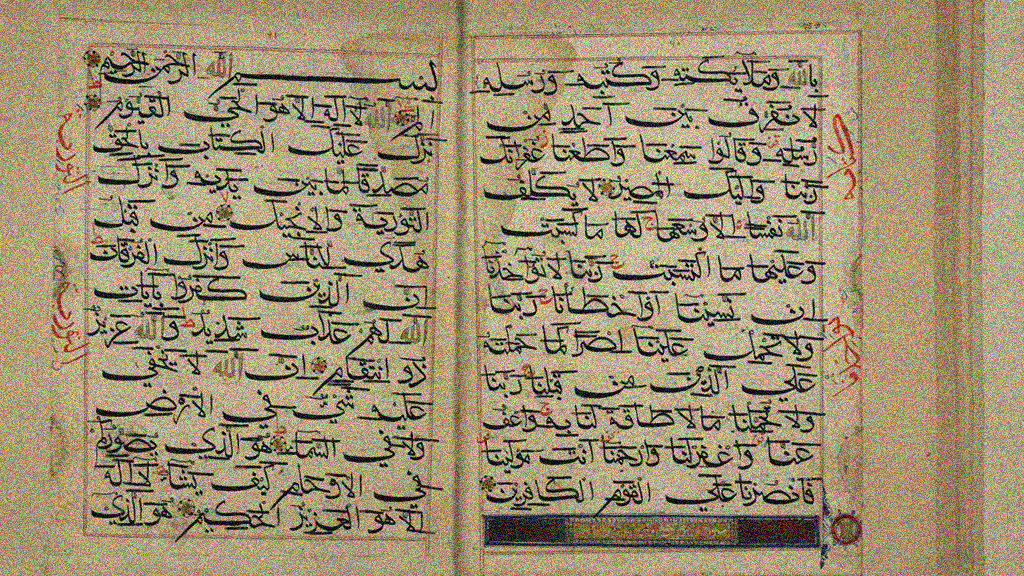

وقد حقق عبد الرحمن بن خلدون (ت : 808 هـ) في قضية الرسم القرآني، وألقى مزيدًا من الأضواء الكاشفة، على فكرة التعصب للرسم العثماني، وانتهى من فلسفة القول في الخط عند العرب بعامة فقال: «وكان خط العرب لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الأحكام والإتقان والإجادة، ولا إلى التوسط، لمكان العرب من البداوة والتوحش، وبعدهم عن الصنائع. انظر ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف، حيث رسمه الصحابة بخطوطهم، وكانت غير محكمة الإجادة، فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم الصناعة الخط عند أهلها.

ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركًا بما رسمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخير الخلق من بعده، المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه، كما يقتفى لهذا العهد خط ولي أو عالم تبركًا، ويتبع رسمه خطأ أو صوابًا. وأين نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه، فاتبع ذلك وأثبت رسمًا، ونبه علماء الرسم على مواضعه. ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخط، وأن ما يتخيل من مخالفته خطوطهم لأصول الرسم كما يتخيل، بل لكلها وجه، وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيها للصحابة رضوان الله عليهم، عن توهم النقص في قلة إجادة الخط، وحسبوا أن الخط كمال، فنزهوهم عن قصه، ونسبوا إليهم الكمال بإجادته، وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة عن رسمه وليس ذلك بصحيح.

واعلم أن الخط ليس بكمال في حقهم، إذ الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية، والكمال في الصنائع إضافي وليس بكمال مطلق، إذ لا يعود نقصه على الذات في الدين، ولا في الخلال. وإنما يعود على أسباب المعاش، وبحسب العمران والتعاون عليه، لأجل دلالته على ما في النفوس. ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم أميًّا، وكان ذلك كمالاً في حقه، وبالنسبة إلى مقامه، لشرفه وتنزهه عن الصنائع العملية التي هي أسباب المعاش والعمران كلها. وليست الأمية كمالاً في حقنا نحن، إذ هو منقطع إلى ربه، ونحن متعاونون على الحياة الدنيا» (1).

ورأي ابن خلدون واضح الأبعاد في إلقاء التبعة على من يتصور أن الخط كمال مطلق في حد ذاته، وإن فقدانه يشكل نقصًا جليًّا، وعيبًا لا يطاق، وصوبوا في كتابته من أخطأ، وليس الأمر كذلك، فالإخلال ببعض قواعد الخط، وجملة من أصول الإملاء ليس نقصًا بحقهم، بل هي الطاقة وجهد المقدور، والتعظيم لمنزلة الصحابة لا يعني أن نغض الطرف عن خطأ هجائي وأصل إملائي فمنزلتهم شيء، وحقائق الأمور شيء آخر، ولهذا كان ابن خلدون فيما قدمه من رأي جريئًا في الحكم، وسخيًّا في العرض، وواقعيًّا في المبادرة.

وهناك موقف للباقلاني (ت : 403 هـ) يتناسب مع الذائقة الفطرية، لطبيعة الأشياء، فما لم يفرض فيه أمر، لا يستنبط منه حكم، وما لا وجه له لا يحدد بوجه مخصوص لقد بين حقيقة هذا الأمر بقوله: «وأما الكتابة، فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئًا، إذ لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسمًا بعينه دون غيره، أوجبهم عليهم وترك ما عداه، إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف، وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه: أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلاّ على وجه مخصوص، وحد محدود، ولا يجوز تجاوزه، ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه، ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك ولا دلت عليه القياسات الشرعية. بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر برسمه ، ولم يبين لهم وجهًا معينًا، ولا نهى أحدًا عن كتابته، ولذلك اختلفت خطوط المصاحف؛ فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ، ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم الحال. ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول، وأن يجعل اللام على صورة الكاف، وأن تعوّج الألفات، وأن يكتب على غير هذه الوجوه، وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين، وجاز أن يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة، وجاز أن يكتب بين ذلك.

وإذا كانت خطوط المصحف، وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة، وكان الناس قد أجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته، وما هو أسهل وأشهر وأولى، من غير تأثيم ولا تناكر؛ عُلم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حد محدود مخصوص، كما أخذ عليهم في القراءة والأذن، والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز، فكل رسم دال على الكلمة، مفيد لوجه قراءتها. تجب صحته وتصويب الكاتب به على أية صورة كانت. وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه وأنى له ذلك» (2).

ورأي الباقلاني قوي الحجة بجواز كتابة المصحف بأي خط اتفق، يدل على ألفاظ القرآن ويفصح عن قراءته، بدليل ثبوت كتابته بالحروف الكوفية، وبالخطوط المحدثة، وبالهجاء القديم، وفيما بين ذلك. ومع أصالة هذا الرأي الذي لم يتأثر بميل أو هوى فقد تجد من يأتي بعده، ويتكأ على كثير من آرائه يخالفه جملة وتفصيلاً، دون دليل علمي في الموضوع.

قال القسطلاني: (ت : 923 هـ) وأكثر رسم المصاحف موافق لقواعد العربية، إلا أنه قد خرجت أشياء عنها، يجب علينا اتباع مرسومها، والوقوف عند رسومها، فمنها ما عرف حكمه، ومنها ما غاب عنّا علمه» (3).

والقسطلاني يريد بتعبيره بأن أكثر رسم المصاحف موافق لقواعد الإملاء العربي، وأصول الخطوط، وما خرج عن ذلك يجب اتباعه في نظره، ولا أعلم من أين استفاد وجوب اتباع مرسوم هذه الخطوط، والوقوف عند رسومها، وما هي فلسفة حكمه من الأخطاء الإملائية، وما غاب عنا علمه من الاشتباهات الهجائية، وليست تلك إلا أمور موهومة، دعا إليها الغلو الفاحش، والطيش في العاطفة، وهو نفسه يقول: «ثم إن الرسم ينقسم إلى قياسي، وهو موافقة الخط للفظ، واصطلاحي، وهو مخالفته ببدل، أو زيادة، أو حذف، أو فصل، أو وصل، للدلالة على ذات الحرف، أو أصله، أو فرعه، أو رفع لبس، أو نحو ذلك من الحكم والمناسبات» (4).

وهذا هو التقسيم الصحيح، والرسم المصحفي إصطلاحي لا شك، تواضع عليه كتبة المصاحف الأولى، واشتمل على مخالفة الخط للفظ، في وجوه البدلية والزيادة والنقصان والحذف والفصل والوصل، وكان ذلك شائعًا في جملة من الحروف، لا سيما في إبدال الألف ياء، وزيادة الأف بعد واو الجماعة الداخلة على بعض الأسماء، وحذفها بعد جملة من الأفعال في ذات المكان، وإثباتها لبعض الأفعال المعتلة بالواو، وفي إثبات الهمزة في الوصل حينًا، وحذفها حينًا آخر، وفي ما فيه قراءتان والرسم على أحدهما، كما هو ملاحظ في جملة من خطوط الرسم المصحفي.

وقد حصر السيوطي أمر الرسم المصحفي في الحذف، والزيادة، والهمز، والبدل، والفصل، وما فيه قراءتان فكتب بأحدهما (5).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ابن خلدون ، المقدمة : 350 . طبعة بولاق .

(2) محمد عبد العظيم الزرقاني ، مناهل العرفان : 1 / 373 وما بعدها.

(3) القسطلاني ، لطائف الإشارات : 1 / 285 .

(4) المصدر نفسه : 1 / 284 .

(5) السيوطي ، الاتقان : 4 / 147 .

تعليقات الزوار

الكتاب

-

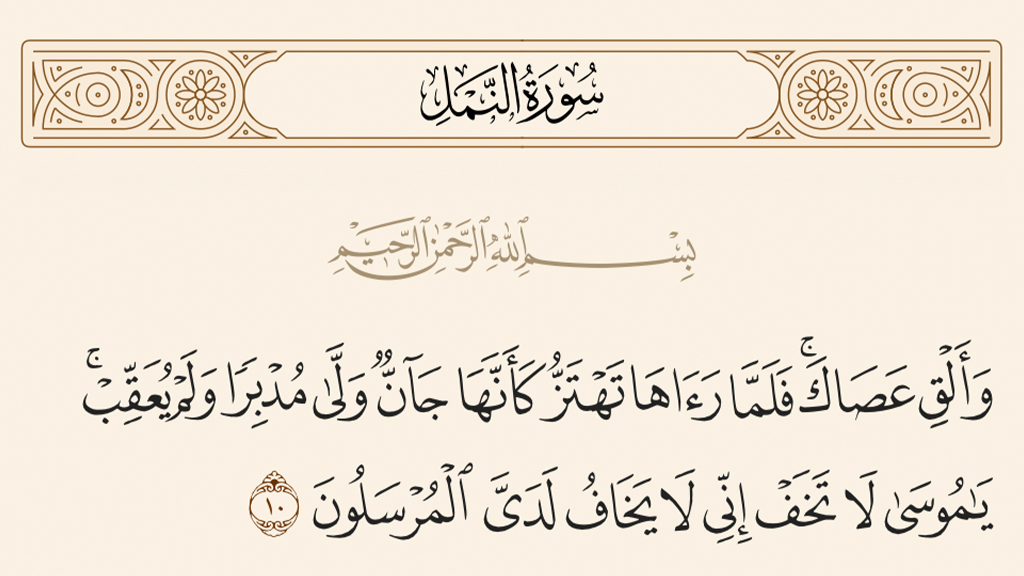

كيف يخاف النبي موسى عليه السلام من اهتزاز العصا؟!

كيف يخاف النبي موسى عليه السلام من اهتزاز العصا؟!

السيد جعفر مرتضى

-

العالم كما نراه... وتأثير هذه الرؤية على نفوسنا

العالم كما نراه... وتأثير هذه الرؤية على نفوسنا

السيد عباس نور الدين

-

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (7)

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (7)

محمود حيدر

-

شكل القرآن الكريم (4)

شكل القرآن الكريم (4)

الدكتور محمد حسين علي الصغير

-

الأدوية المعنويّة والأدوية المادّيّة

الأدوية المعنويّة والأدوية المادّيّة

الشيخ علي رضا بناهيان

-

الإيمان والطّمأنينة

الإيمان والطّمأنينة

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

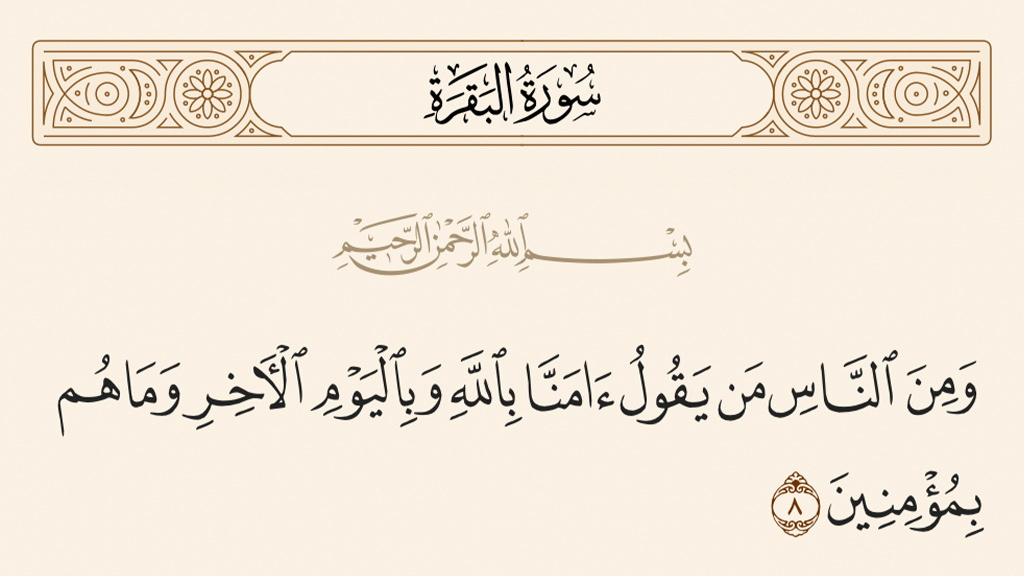

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ}

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ}

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

الاعتراف بالذنوب يقرّبنا إلى الله

الاعتراف بالذنوب يقرّبنا إلى الله

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

طرق الوقاية والعلاج من حبّ الدنيا

طرق الوقاية والعلاج من حبّ الدنيا

الشيخ مجتبى الطهراني

-

الهداية والإضلال

الهداية والإضلال

الشيخ شفيق جرادي

الشعراء

-

السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات

السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات

حسين حسن آل جامع

-

اطمئنان

اطمئنان

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

كيف يخاف النبي موسى عليه السلام من اهتزاز العصا؟!

-

كم ساعة يجب أن تنام وفقًا لعمرك؟

-

العالم كما نراه... وتأثير هذه الرؤية على نفوسنا

-

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (7)

-

شكل القرآن الكريم (4)

-

الأدوية المعنويّة والأدوية المادّيّة

-

الإيمان والطّمأنينة

-

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ}

-

شكل القرآن الكريم (3)

-

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (6)