علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".السُؤال في عين كونه جوابًا (5)

استحالة السُّؤال عن ذات الله

ينتمي السؤال عن الله إلى نوع الأسئلة التي لا يُجهر بها. ذلك لأنَّه ليس استفهاماً عن شأنٍ عارض، فلا ينحكمُ إلى زمان ومكان، ولا يمكن إدراجه في حقل الاستفهام الفينومينولوجيِّ عن الأشياء. وهذا هو السبب الذي حدا بالَّلاهوتيين والعرفاء إلى القول أنَّ السؤال عن عظمة الله وكذلك عن ذات الله هو سؤال ممتنعٌ أصلًا، حتى من قبل أن نتدبَّر جوابًا عليه. فالمسألة في هذا الموضع الَّلطيف تتعلَّق بما لا يمكن إدراكه. وكذلك بما يمتنع أصلًا عن الاستفهام، فالطبيعة البشريَّة تنطوي على الأسئلة التي تطابق هندستها التكوينيَّة. ولذا لا تستطيع الإحاطة – بوساطة السؤال- بما يغاير تكوينها الأصليّ. والعجز عن الإدراك لا يعود فقط إلى ضيق العقل البشريِّ ومحدوديَّته، وإنَّما أيضًا وأساسًا إلى الاختلاف الجوهريِّ بين صمديَّة الخالق و”كيميائيَّة” المخلوق.

بناءً على هذه الفرضيَّة، يصير بيِّنًا كيف أنَّ الاستفهام في هذا المقام هو استفهام حائرٌ عن الَّلامتناهي المحيط بكلِّ شيء، بل هو سؤال عن الذي لا تحاط ذاته بالفهم لأنَّه مطلق. ولأنَّ المطلق يعني ذكر الشيء باسمه، فلن يعود جائزًاً أن تُقرَنَ به صفة. ولأنَّه مطلق ومحيط بالموجودات في زمانها ومكانها، فلا مناص للموجودات من أن تأخذ من محيطها أصل موجوديَّتِها. المحيط عطاءٌ أزليٌّ يمدُّ كلَّ شيءٍ بما يحتاج إليه، والعطاء الأزليُّ لا ينتظر السؤال حتى يجيب، بل من طبيعته الإعطاء ليكون للموجود وجودٌ حيٌّ، سواء كان هذا الموجود صامتًا متلقّيًا كالموجودات الفيزيائيَّة، أم ناطقًا ذا إرادة واختيار كالإنسان. بهذه الدالَّة يفيض العطاء الأزليُّ على الموجودات بإعطاءات تناسب خصائصها الوجوديَّة. يجيب على مطالب الأشياء سواء تلك المضمَرة في نفس الشيء، أو تلك الظاهرة على شكل مناجاة واعية. هو أنَّه الوحيد الذي يعلم سرَّ أسئلتها ومتى وأين وكيف تكون الإجابة. إجابة الأزليِّ على سؤال الشيء والإنسان لا تتأخَّر ولا تتقدَّم، وإنَّما صدور لواحديَّة السؤال والجواب في عين الَّلحظة. فالأشياء تحت عينه وعنايته، وفيضُه عليها لا ينقطع حتى لو تبدَّلت صورها المادّيَّة. أمَّا علاقة الأزل بأزمنة الإنسان فهي علاقة مُفارِقة، فالإنسان شيء لا كالأشياء، ولذا فإنَّ سؤاله لا يجيء صامتًا، بل هو أشبه بضوضاء تشغل الكينونة بنداءات لا تنقطع.

السؤال في المقام “فوق الميتافيزيقيِّ” منفتح على الَّلامتناهي ومقيَّدٌ فيه في الآن عينه. فالسؤال عن الأزل، وبالتالي عن الله لا يسري في عالم المفاهيم الذي نشأ ونما في محراب الماهيَّات الفانية. أمَّا السؤال عن الباقي والأزليِّ دائم فهو ما لا يمكن أن يُحمل على قول. لأنَّ القول المحمول على شيء ما، هو قول محدَّد ومحدود بماهيَّة ذاك الشيء. ولو شاء السائل أن يجيب على ماهيَّة الأزليِّ بالوصف فلن يسعفه الَّلفظ. فالأزليُّ يتأبّى على كلِّ لفظ، ولو تُلفِّظ عنه – كما يقول ابن فارس في فقه الُّلغة- فليس الَّلفظ بصائب حتى لو كان صادقًا في الَّلحظة التي يصدر فيها على لسان الَّلافظ.

التساؤل الحائر هو غاية الطريق إلى وعي الوجود على أتمِّة. وخلافًا للَّذين قالوا إنَّ الهدف من البرهان والاستدلال هو رفع الحَيْرة، يمضي الذي وجدوا في كلِّ سؤال عين جوابه إلى أنَّ غايتهم تحصيل الحَيْرة. ذلك لأنَّها المنطقة التي يبلغ فيها الوعي بالوجود رتبته العليا المتجلِّية براحة العقل وهدأة القلب. فمن مشى مع الحَيْرة الهادية وَصَلَ مبتغاه. فإنَّما هي مقامٌ عقليٌّ رفيع يتواصل فيه الحائر مع الروح القدس ليوصله الروح القدسيُّ إلى حضرة الحقّ. وحضور الحائر في الحضرة الحقَّانيَّة هو حضور شاقٌّ ومُحيِّر، لأنَّ صور التجلّي فيه غير متناهية ولا تتوقَّف عند حدّ. بل هي على تدفُّق دائم من التجلِّيات الرحمانيَّة والصور العلميَّة. لأجل هذا يحارُ العارفُ الواصلُ في أيٍّ منها ينبغي له أن يتخيَّر حظَّه ممَّا في المائدة الإلهيَّة من مذائق.

فالعارف الواصل في مقام التحيُّر هو في حَيْرة آمنة، ذلك بأنَّ حيرتَه هي حيرةٌ محفوظةٌ بالحضرة ومطابقة لقوانينها وشرائطها. وأعظم قوانين الحضرة هي تلك المنبعثة من المكنون والخفيّ. فلا تعلن الحضرة عن نفسها حتى للحاضرين فيها. فإنَّما هي سرٌّ محفوظٌ في الغيب الأعظم. فلا يدرك هذا السرَّ أحدٌ. والخائضُ في غمرة الحضرة لا ينبغي له الخوض إلَّا عند سواحلها، وليس له أن يبلغ الُّلجَّة. فثمَّة بحرٌ خِضَمٌ من أدرك نقطة منه غاصَ في قاعه العجيب، ثمَّ لم يعد يميّز النقطة من النقطة، ثمَّ يمضي بعيدًا في الماء فلن يبلغ النهايات، ثمَّ يميل ثانية نحو الشاطئ علّه يجد ما يريد في صحراء الجهل. فإن المعرفة التي ما فيها جهل –كما يقول العرفاء – هي المعرفة التي ما فيها معرفة.

ولمَّا أن كانت الحَيْرةُ في السؤال عن الله على منازل، أمكن لنا أن نترقَّب بعض أخبارها، ونبتني لكلِّ خبرٍ سؤالًا يناسب الوعي به.

أوَّلًا: سؤال الحائر الواقف على باب السرّ

وهي مبتدأ رحلة وعي الحائر لحَيرته. وحيرتُه في أثناء ذلك كلُّها انذهالٌ لفرط ما يستترُ وراء الباب من غرائب. وبفعل الوقوف المهول على باب السرِّ يغفُلُ الحائرُ عن كلِّ سؤال. فلا يعود لديه مُنفَسح من وقت للاستفهام عن شيء. ولشدة غفلته يثوي ما يختزنه من أسئلة إلى قاع النفس. لكأنَّما انصرف الحائرُ بجميعه عن كلِّ مسألة وطلب، فتعطَّل الفكرُ وانعقد لسانُ الحال. الاستفساراتُ كلُّها انحشرت في برهة حتى أوشكت كلُّ أوقاته على التبدُّد. والذين عاينوا أحواله من قرب يقولون: إنَّ الحائر رأى الحقَّ في كلِّ صورة يتجلَّى بها الحقّ. وأنَّ حَيْرته أشبه بدورانٍ دائم مع صُوَر التجلّي. وحين سعى إلى التعرُّف عليها، صار مسعاه سببًا في حيرته، وما ذاك إلَّا لأنَّ سعيه بالفكر وحده يفضي إلى قطيعة بين سؤاله عن حضرة الغيب وإيمانه بها في الآن عينه. لذا قال العارف: “إنَّ من طلب الواحد في عينه لم يحصل إلَّا على الحَيْرة. فإنَّه لا يقدر على الانفكاك من الجمع والكثرة في الطالب والمطلوب.. وكيف يقدر على أن يحكم على نفسه بأنَّه طالب وأن يحكم على مطلوبه بأنَّه مطلوب؟! ولأنَّ الحقَّ تعالى ينسب إلى نفسه صفات تعبِّر عن نوع من التشبيه، فإنَّ أدلَّتها العقليَّة تبقى مستحيلة وعصيَّة على الإدراك. في هذا الموضع قال الشيخ الأكبر إنَّ “العقل السليم يبقى حائرًا في الأخبار التشبيهيَّة، وليس بمقدوره الوصول الى مقصود الحقِّ في هذه الأمور”.

ثانيًا: سؤال الحائر الواقف أمام مرآة التجلّي

في هذا المنزل تنفتح عين العارف على مسرح الأسرار. وهو ما يسمَّى عند العرفاء مقام الكشف والشهود. في هذا المقام لا توجد حَيَرةٌ كتلك الناشئة من تقييدات العقل. فقد انتقل الحائر من عقل مقيَّد يرعى الموجودات الفانية، إلى عقل ممتدٍّ يروم العناية بما لا يفنى. والعقل الممتدُّ يستطيع الجمع بين الأضداد، وهو ما لا يستطيعُه العقل المحدود. فلئن كانت حَيْرة العقل المحدود ناشئة من تفرُّق الفكر والنظر، كانت حَيْرةُ العقل الممتدِّ منشأً لتوحيد الوجود والتعرُّف على حقائقه المستترة. من أجل ذلك قيل: إنَّ صاحب الكشف لا يُصاب بالحيرة كما يصاب أهل النظر العقليّ. فإنَّ لأهل الكشف حيرتَهم المخصوصة الدافقة عليهم من التجلّي الإلهيِّ بجميع صوره المتضادَّة، حيث يقبلونها جميعًا، ويصبحون مظهرها جميعًا. فالوصول إلى الحَيْرة في باب الحقِّ إنَّما هي عين الوصول إلى الله. فإنَّها تزداد مع كلِّ تجلٌ. وبهذا تصبح الحَيْرةُ مقامًا علميًّا، يعود العارف معها إلى نفسه، ويسأل بلسان الحقِّ أن يزداد علمًا فوق علم.

ثالثًا: سؤال الحائر الغارق في حَيْرته

هذا المنزل من الحَيْرة مخصوصٌ بالعارف الذي استقرَّ في مقام التدفُّقات الرحمانيَّة فَحَارَ في أيِّ سبيل يسلك: البقاء في أفق نفسه بما تكتظُّ به من الصور الشهوديَّة، أو مفارقة ما هو فيه ليستأنف صعوده. وحالما يبتدئ الصعود تأخذه حَيْرتَه إلى مطارح أخرى من التجلّيات. كلَّما تراءى له تجلٍ تضاعف حَيْرة على حَيْرة، ولا مناص له من السير في أرجاء الحَيْرة الَّلامتناهية حتى يُكشف عنه الغطاء.

رابعًا: سؤال الحائر الواقف على باب الله

في الإجابة عن معنى قوله: (الَّلهم زدني فيك تحيُّرًا) أنَّ الله لم يزل على ما هو عليه قبل الخلق ومعه وبعده. فإنَّه لم يجعل مخلوقًا من المخلوقات شيئًا من ذاته ليتعرَّفه به، أو يُتوصَّل به إليه، وإنَّما اخترع الأشياء عن مسٍّ مشيئته لها بأنفسها، وأقامها بأظلَّتها. فإنَّ الله أحبَّ أن يُعرَف ليُذكر فيُحمد، ويُشكر فيُعبد، ولا يمكن ذلك من حيث ذاته؛ لأنَّ ذاته في الأزل، والمخلوقات في عالم الإمكان، فلا يتجاوز شيء منها ما وراء مبدئه. كلُّ الموجودات حيال ذاته تعالى كرة مستديرة على نفسها على التوالي، ونفسها هي الصفة، التي هي لها بمنزلة القطب والنقطة. فالموجودات لعلَّة امتناع المجاوزة إلى ما وراء المبدأ هي بنفسها حجاب لنفسها؛ لأنَّه تجلّى لها بها، وبها امتنع منها.

سيكون لنا بإزاء الجمع بين الضدَّين في السياق الاستفهاميِّ عن الله، أن نستحضر ما ذكره ابن عربي عن أنَّه تعالى هو الجامع للضدَّين بل هو عين الضدَّين إذ لا عين زائدة، فالظاهر عينُ الباطن، والأول والآخر، والأول عين الآخر والظاهر والباطن. في السياق ينبري جمع من الحكماء الوجوديين إلى الحديث عن أنَّ رفع الأضداد أو جمع الأضداد هو أمرٌ بديهيٌّ في ساحة ما فوق الوجود، أي في الذات الربوبيَّة (Godhead)، والتي هي عديمة الَّلون مطلقًا. ففيها يفقد كلَّ شيء لونه وتجتمع الأضداد. هناك كلُّ الأشياء شيء واحد، والواحد كلٌّ في كلّ. هناك الجميع واحد في النفس والواحد في الجميع. والعالم المحسوس يحمل أضداده معه. والأضداد لا يمكنها أن تبقى بهذه الخصوصيَّات في الوجود الذاتيِّ (essential being).

فالإنسان من وجهة نظر المعلِّم إيكهارت يمكنه من خلال اجتياز هذه الحياة ودخول ساحة حياة أعلى اجتياز العقل الجزئيِّ الذي يميّز الأشياء بعضها عن بعض والوصول إلى الله. هناك – حيث الطور الذي وراء طور العقل – ينعدم امتناع اجتماع أو ارتفاع النقيضين. فبما أنَّ الله جامع الضدَّين بل هو عين الضدَّين فبإمكانه أن يكون ظاهرًا وباطنًا، واحدًا وكثيرًا، أولًا وآخرًا في آن واحد. لذلك يُعدُّ الجمع بين الضدَّين أو “هو لا هو”. أصل أصول التناقض أفعال الرحمانيَّة.

عالم الوجود حسب ابن عربي غير قابل للإدراك في شكله الحقيقيِّ إلَّا في صورة جمع الأضداد. فهو يعتقد أنَّ الماهيَّة الحقيقيَّة للعالم غير قابلة للمعرفة إلَّا عن طريق قبول الأضداد مجتمعة فقط. خلاصة القول أنَّ جمع الضدَّين واجتماع النقيضين، يبدأ من الله، ثمَّ يتجلَّى ذلك في كلِّ العالم. ومثل هذا الأمر يظهر بشكل أكبر في وجود العارف والإنسان الكامل الذي هو مظهر أتمّ لله، ويبعث على حيرته. وهذه الحيرة ليست ناشئة من عدم عثوره على الحقيقة، وإنَّما لأنَّه أدرك الحقيقة فوجد نفسه لا شيء وكلَّ شيء في آن واحد، ومتحرِّرًا من كلِّ قيد لكنَّه يقبل كلَّ قيد. إنَّه لم يشمّ رائحة الربوبيَّة لكنَّه يحكم العالم بأسره. فهو فانٍ وضائع ومجهول، لكنَّه معلوم. إنَّه بكلمة يتمتَّع بخصوصيَّة المقامات كلِّها لأنَّه بلغ مقام الَّلامقام.

مع هذا التحوُّل يرتقي الإنسان درجة من المعرفة لا يعود معها سؤاله عن العالم مقَّيدًا بما تفترضه التجربة الحسِّيَّة واستدلالات العقل الأدنى. وعند هذه المنطقة من التعرُّف يتَّصل مبتدأ السؤال بخبره وخبره بمبتدأه، وتصبح البدايات عين النهايات، والمساءلات عين الإجابات. يجري هذا التحوُّل المُفارِق “حين يبلغ الإنسان مقام الإدراك الواقع في ما فوق عالم الحسِّ، حيث لا يبقى أيُّ أثر من الأضداد”. وبالنتيجة لا يتحرَّر الأسود من سواده، ولا الأبيض من بياضه، وإنَّما الأسود أبيض، والأبيض أسود. فالأضداد تجتمع بعضها مع بعض من دون أن تفقد ذواتها. وإذا كان العقل الفعَّال لا يستطيع أن يعطي شيئًا لم يُعطَ له، أو ليس بمقدوره أن يرى تصوُّرين أو صورتين في آن واحد، فإنَّ بمقدور القدرة الإلهيَّة أن تخلق في النفس صورًا عدَّة، في آن واحد وفي نقطة واحدة.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

دور التّضحية في التّقدّم الحضاري

دور التّضحية في التّقدّم الحضاري

السيد عباس نور الدين

-

تطوّر دماغ الطفل ونموّه بحاجة إلى نوم كافٍ

تطوّر دماغ الطفل ونموّه بحاجة إلى نوم كافٍ

عدنان الحاجي

-

السُؤال في عين كونه جوابًا (5)

السُؤال في عين كونه جوابًا (5)

محمود حيدر

-

الأسارى في دمشق، وخطبة العقيلة زينب (ع) (3)

الأسارى في دمشق، وخطبة العقيلة زينب (ع) (3)

الشيخ فوزي آل سيف

-

سر من أسرار زینب الحوراء عليها السلام

سر من أسرار زینب الحوراء عليها السلام

السيد عادل العلوي

-

سورة الزلزلة

سورة الزلزلة

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

حرق الخيام قبل مقتل الحسين (ع) وبعده

حرق الخيام قبل مقتل الحسين (ع) وبعده

الشيخ محمد صنقور

-

اسجدوا للّه شكراً

اسجدوا للّه شكراً

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الإمام الحسين (ع): الخروج إلى الشّهادة على بيّنة

الإمام الحسين (ع): الخروج إلى الشّهادة على بيّنة

الشيخ جعفر السبحاني

-

الشّعر الحديث شاهد على قتل الحسين عليه السّلام

الشّعر الحديث شاهد على قتل الحسين عليه السّلام

أحمد الرّويعي

الشعراء

-

الأخت.. فكرة أمٍّ ثانية

الأخت.. فكرة أمٍّ ثانية

حبيب المعاتيق

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

الصّلاة برأس مقطوع

الصّلاة برأس مقطوع

أحمد الرويعي

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

آه لوجدك يا زينب

آه لوجدك يا زينب

حسين حسن آل جامع

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

تلبسنا الحرب لامتها من جديد

تلبسنا الحرب لامتها من جديد

فريد عبد الله النمر

-

خذني

خذني

علي النمر

-

هاجس الحرّ

هاجس الحرّ

زهراء الشوكان

-

نزلوا الطفوف

نزلوا الطفوف

الشيخ علي الجشي

آخر المواضيع

-

دور التّضحية في التّقدّم الحضاري

-

تطوّر دماغ الطفل ونموّه بحاجة إلى نوم كافٍ

-

السُؤال في عين كونه جوابًا (5)

-

الأسارى في دمشق، وخطبة العقيلة زينب (ع) (3)

-

المنبر الحُسيني والشَّأن العام

-

محاضرة بعنوان: (محنة المعنى.. لماذا نعيش كلّ شيء إلا أنفسنا؟!) للدّكتورة معصومة العبد الرضا

-

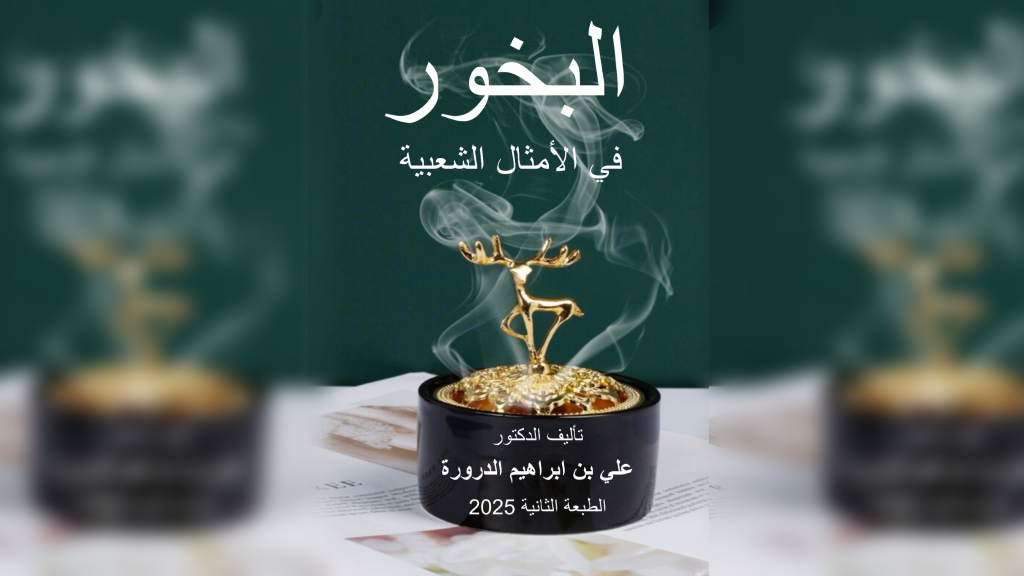

الطبعة الثانية من كتاب الدكتور علي الدّرورة (البخور في الأمثال الشّعبيّة)

-

حسن يتحدّث في حلقته الأولى: حبّ الأطفال للإمام الحسين (ع) حبّ فطريّ

-

سر من أسرار زینب الحوراء عليها السلام

-

السُؤال في عين كونه جوابًا (4)