علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".العقل بوصفه اسمًا لفعل (4)

العقل الأدنى في عيوبه ومعاثره

أغلب الحكماء الإلهيون لم يستعملوا لفظ العقل مصطلحًاً خاصًّا بهم، بل ذهبوا إلى إعطائه صفة التدبير والمعاينة. البيِّن أنَّ حذرهم، أو نأيهم عن هذا الاستعمال، جرى بسبب تقليص المتكلِّمين والفلاسفة المسلمين لمدلوله المنحصر بخصائص العقل الأدنى وسماته العامَّة. وإذا كان بعض العرفاء قد استعملوه اضطرارًا، فإنَّما لدواعٍ متَّصلة بضرورات معرفيَّة، وبحسب ما يتيحه اشتراكه الَّلفظيُّ بين الفئات التي استعملته، وكلٌّ حسب إطلاقها ومرماها من ذلك الاستعمال. ولقد كان أكثر استعمال الصوفيَّة لمادَّة “عقل” مصدرًا أو وصفًا، على أنَّ العقل وظيفة. لذا نجد في بعض أقوالهم ما يُظنُّ منه أنَّهم جعلوه ذاتًا مثل قول بعضهم: “العقل مع الروح يدعوان إلى الآخرة…” أو قولهم “العقل والهوى متنازعان… والنفس واقفة بينهما فأيُّهما ظفر كانت في حيِّزِه”. [الرسالة القشيريَّة – ص 143].

لقد شملت الدلالة الاصطلاحيَّة للعقل عند عرفاء الصوفيَّة في القرن الثالث الهجريِ كلا المفهومين المتعلِّقين بالعلم النظريِّ والعلم الخُلقيّ. وهما المفهومان الَّلذان كانا معروفين في البيئة العربيَّة منذ العصر الجاهليِّ، وأضفى عليهما الإسلام المقاصد الدينيَّة والغايات الأخرويَّة. في تلك الحقبة عنَى مفهوم العقل كلَّ ما وافق الشرع وهذَّب الطبع؛ ومن هنا أعطى العرفاء للعقل أوسع مدلول عرفه في تاريخه إذ شمل كلَّ الحيِّز المعرفيِّ والخُلُقيِّ الممكن لدى الإنسان؛ فنجد عند الحارث المحاسبي (ت 243هـ) مثلًا أنَّ العقل يبتدئ مدلوله من فطرة الإنسان ويمتدُّ إلى آخر درجات المرقى الروحيِّ المعرفيِّ له (العقل عن الله)، أي عندما يصير بصيرة تفهم عن الله تعالى، مرورًا بالمفاهيم النظريَّة والشرعيَّة والعمليَّة. وفي مسرى جهودهم التنظيريَّة لإرساء نظريَّة معرفة، مضى العرفاء إلى تظهير ترقيات العقل وامتداداته ضمن أربعة منازل:

الأوَّل: الاستعداد، وهو عقل الغريزة أو الفطرة. الثَّاني: التفكير، وهو الفهم الذي تقوم به حجَّة التكليف والتجربة الحياتيَّة. الثَّالث: التخلُّق، ويجملونه في مخالفة الهوى. الرَّابع: التحقُّق، وهو العقل عن الله، بأن يصير العقل لبًّا أو بصيرةً تعرفُ الحقّ.

إلى هذا، لم يكتف العرفاء بترك مصطلح “العقل” بسبب اشتراكه الَّلفظيِّ مع غيرهم، بل أبرزوا ما أمسى عليه هذا المصطلح من الضدِّيَّة التي نجمت عن ذلك الاشتراك. لذا سنجد ابتداءً من أواخر القرن الثالث، أنَّ مفهوم “العقل” عندهم يمكن أن يحمل على الهداية والإضلال معًا. في هذا المقام يُنقل عن أحد أبرز عرفاء المتصوِّفة في القرن الثالث الهجريِّ وهو أبو العباس بن مسروق (توفّي سنة 299هـ): قوله: “من لم يحترز بعقله من عقله لعقله هلك بعقله”. بهذه الكلمات الدالَّة والدقيقة يستعمل ابن مسروق لفظ العقل أربع مرات. ولو رجعنا إلى مقصوده منها سنلاحظ علاقة التضادّ بين معنى الَّلفظ الأول ومعنى الثاني، إذ إنَّ مراد القائل من العقل الذي ابتدأ به قوله، ليس كالمراد من العقل الذي يليه.

فالعقل الأوَّل هو وساطة وأداة احتراز من الثاني الذي هو سبب هلاك، كما يبين ذلك العقل الرابع الذي هو الثاني نفسه؛ أمَّا العقل الثالث فيحتمل أن يعود الضمير فيه إلى الأول فيصيرا شيئًا واحدًا متزايدًا بتزايد الاحتراز من العقل الثاني، كما يحتمل أن يعود الضمير على العقل الثاني فيعود حينئذٍ معنى العقل إلى أصل الاستعمال الُّلغويّ (وهو القيد)، وفي النتيجة يصير المعنى هو الاحتراز بالعقل الأول لكي يقيّد العقل الثاني عن التسبُّب في الهلاك، ومنتهى القول أنَّ مصطلح العقل في هذه الجدليَّة من الأضداد، إذ إنَّه يكون أداة هداية كما يكون أداة إضلال، وهذا المفهوم مؤسَّس على التقابل الموجود في السلوك الصوفيِّ بين العقل النفسانيِّ والعقل الربَّانيِّ؛ وما المجاهدة الصوفيَّة إلَّا محاولة لإخضاع الأول للثاني حتى يستمدُّ منه ويقوم به!. [محمد المصطفى عزام – الخطاب الصوفي – ص 267].

في الفضاء العرفانيِّ الإسلاميِّ سنجد تأصيلًا غير مسبوق في التمييز بين العقل المستغرق في ميتافيزيقا المقولات العشر، والعقل الممتدِّ إلى ما بعد ذاته. عند ابن عربي – على سبيل الذكر – يتَّخذ نشاط العقل صورتين: صورة فاعلة، يكون فيها العقل مرادفًا للـ “فكر”، أي للقياس والممارسات الاستدلاليَّة والحدِّيَّة بصفة عامَّة، وصورة منفعلة، يتَّخذ فيها العقل معنى المكان، أي مكان قبول المعارف الآتية إليه إمَّا من الله، أو من الفكر، أو من القلب. في هذا المحلِّ يوجِّه ابن عربي نقده العنيف فقط لصورة العقل بمعناه الفكريِّ، أي العقل الأدنى، ويسجِّل اقترافه لثلاثة عيوب أساسيَّة هي: عيب التقليد، وعيب التقييد، وعيب الموضوعيَّة والحياد.

أوَّلًا: عيب التقليد: إذا نظرنا إلى الكيفيَّة التي يحصِّل بها العقل في منزلته المظاهريَّة على معطياته المعرفيَّة، نجده لا يستطيع أن يدرك بنفسه لا الظواهر الخارجيَّة ولا المعاني الغيبيَّة، وإنَّما هو يقوم بذلك بالوساطة، عن طريق الاستدلال والحدِّ، سواء على صعيد الطبيعة، أم على صعيد ما بعد الطبيعة. فبالنسبة إلى ظواهر الطبيعة، كالألوان مثلًا، أو أسرار الذات والأسماء الإلهيَّة، يبدو العقل عاجزًا عن أن يقف عليها بنفسه ومباشرة. عن افتقار العقل إزاء غيره يقول ابن عربي: “إنَّ العقل ما عنده شيء من حيث نفسه، وإنَّ الذي يكتسبه من العلوم إنَّما هو من كونه عنده صفة القبول”. فـالعقل مقلِّد، ولهذا اتَّصف بالخطأ”. أمَّا الصفات والأسماء والذات الإلهيَّة فلا يمكن أن يدركها الإنسان إلَّا بالقلب والبصيرة. هكذا يبدو العقل غير مستقلٍّ بنفسه بالنسبة إلى موارده المعرفيَّة، سواء إزاء الحواسِّ والخيال أم إزاء القلب. من هنا جاء افتقارُه وتبعيَّته لغيره. أما إذا كان لا مناص من التقليد، فلنقلِّد الخبر؛ فهو أولى من تقليد العقل، لاسيَّما عندما يتعلَّق الأمر بمعرفة الذات الإلهيَّة، التي يتكفَّل الله نفسه بالإخبار عنها.

– ثانيًا: عيب الحصر والتقييد، ويتجلَّى في أرقى وسائله للبحث عن الحقيقة والتعبير عنها، وهما الحدُّ والبرهان. ويظهر عيب التقييد بكيفيَّة سافرة وغير مقبولة عندما يتطاول العقل على الذات الإلهيَّة التي هي، بالتعريف، غير قابلة للحدِّ والتقييد، ولو كان تقييد إطلاق [الفتوحات- 2]. لكن ليس معنى هذا أنَّ ابن عربي يتَّخذ موقفًا لاأدريًّا من الذات الإلهيَّة؛ بل إنَّه يقترح بديلًا للوقوف على غناها وقابليَّتها للتحلِّي بصور لامتناهية، هو طريق القلب، لأنَّه مكان يَسَعُ كلَّ شيء، ولأنه لا يقيِّد ولا يحصر، بل يحيط بكلِّ الصور في تقلُّبها وتواردها المستمرّ على الذات.

– ثالث عيوب العقل البرهاني، ويظهر في ادِّعائه القدرة على الوصول إلى معرفة موضوعيَّة ومحايدة تصمد أمام تحوُّلات التاريخ، وتتعالى عن صراع الآراء وتَطاحُن المعتقدات. ثمَّ يذهب الشيخ الأكبر إلى القول بأنَّ كلَّ معرفة مشروطة بذاتٍ ما، وبوضع معرفيٍّ وتاريخيٍّ معيَّن؛ ولا يمكن الاعتقاد بحقيقة خارجة عن مُدرِكِها وفاعِلِها الذاتيِّ والموضوعيّ. وممَّا يدلُّ على ذلك أنَّ المبادئ الأولى التي يستند إليها العقل في عمليَّاته المعرفيَّة، كمبدأ الذاتيَّة وعدم التناقض والثالث المرفوع والسببيَّة إلخ، ليست في مأمن من الخطأ والضلال.

[محمد المصباحي- ابن عربي في مرآة ما بعد الحداثة www.maaber.org].

نقد العقل الأدنى بالعقل الممتد

لنضع ما سنعتني به الآن في منزلة الاستفهام المركَّب عمَّا إذا بمقدور العقل أن ينقد نفسه بنفسه.. ثمَّ عن طبيعة القوَّة الإدراكيَّة التي تتولَّى عمليَّة النقد، وأين تقع وفي أيِّ مطرح تتموضع، أهي داخل العقل نفسه أو أنَّها مرتبة من مراتبه المتقدِّمة، أم مستقلَّة عنه استقلالًا ما؟

لا تتوقَّف الأسئلة عند هذا الحدِّ، بل هي تتواصل لتستفهم عن الكيفيَّة التي يحصل فيها تصوُّر نقد العقل لنفسه، وصيرورة هذا التصوُّر إمكانًا واقعيًّا. ربَّما ينبغي أن نؤسِّس أيَّ جواب على هذه الاستفهامات استنادًا إلى مبدأ يُقِرُّ للعقل بأنَّه الجهاز الإدراكيُّ الوحيد الذي يمكنه من دون سواه الإحاطة الواعية بذاته وبغيره في الوقت نفسه. في عالم الممكنات ينفرد العقل بمثل هذه الخصوصيَّة بسبب من قيام ماهيَّته ووجوده على الكائن الأول والمحض والضروريِّ، ما يحول دون الوقوع في التناقض. دلَّ هذا على أنَّ العقل حين يمارس وظيفته الإدراكيَّة تكون أسئلته واستفهاماته وإجاباته متضمنَّة فيه. ولأنَّها متضمَّنة فيه ولا تأتيه من خارج ذاته، فذاك برهان ذاتيٌّ على جوهريَّة تمكِّنُه من الإشراف على غيره من الموجودات؛ كما تتيح له تعقُّل الوقائع والأحداث على تكثُّرها وتعدُّدها وتباين أفرادها وجزئيَّاتها.

ومع أنَّ العقل البشريَّ قابل للخطأ مثلما هو قابل للصواب، فإنَّ ماهيَّته المفطورة على الإدراك والتعقُّل لا تتوقَّف عند حدود محدوديَّته التي يفترضها عليه عالم الممكنات المتناهي. فرغم اجتيازه لمساحة التجربة والاستدلال تبقى مساحة ما بعد الطبيعة مشرَّعة له لاستكشاف الَّلامحدود. ومع أنَّه يُعدُّ محدودًا من زاوية القدرة والمعرفة إلَّا أنَّ هذه المحدوديَّة التي تمثِّل مملكة العقل هي من السعة والقابليَّة على الاستكشاف بحيث تمنحه إمكانيَّة العثور على سبيل لتحقيق غاياته الكبرى التي يبحث عنها بمقتضى طبيعته التكوينيَّة وهي التعرُّف على واجد الموجودات وموجبها.

لقد سبق وأشرنا، إلى أنَّ النظام العقليَّ في عالم الإمكان والممكنات هو نظامٌ فريدٌ وواعٍ لما هو عليه. ثمَّ إنَّه يستطيع أن يلاحظ نفسه ويفحصها كما يفعل مع الموضوعات الخارجة عنه. بل ويمكنه أيضًا أن يكتسب معرفة عن نفسه بنفسه من دون الوقوع في محاذير منطقيَّة. من هنا يمكن لأيِّ عمليَّة وأسلوب في هذا الجهاز أن يبدي رأيه في النظام العقليِّ، كما بوسعه إبداء رأيه حول الأشياء الأخرى. فهو يستطيع أن يكون مدَّعيًا ومدَّعىً عليه في الآن نفسه، وإلى كلِّ ذلك يمكن أن يكون حَكَمًا عن نفسه، ويمكنه أن يكون في الوقت ذاته شاهدًا على دعوى نفسه. هذه الخصوصيَّة غير ممكنة التصوُّر في أيِّ نظام إمكانيٍّ آخر منسلخ من العقل.

من هنا، كان نقد العقل أمرًا ممكنًا لأنَّ النقد يتضمَّن تثبيت العقل في مرحلة سابقة للنقد. بمعنى أنَّ حجِّيّة العقل بالمعنى العقليِّ مقرَّرة مسبقًا في نقد العقل، لأنَّ نقد العقل بالذات غير ممكن إلَّا بواسطة العقل ذاته. وعليه، يتعيَّن أن يكون العقل حجَّة قبل النقد. كما أنَّه محجوج عليه في نقد العقل، بمعنى أنَّه يمكن إقامة الحجَّة عليه، وأن يتعرَّض للمؤاخذة، والحكم عليه. أمَّا بخصوص مسألة أنَّ العقل يمكن أن يكون محجوجًا بالذات، وهو في الوقت نفسه حجَّة داخليَّة بالذات، فهذا لا ينطوي على أيِّ تناقض. ولو كان لهذا الوضع الثنائيِّ الاتِّجاه تناقضٌ لما أتيح فحص العقل بالعقل.[الشاهرودي – العقل والعقلانيَّة – ص 204].

بالرُّجوع إلى فكرة معاينة العقل لذاته، وبالتالي نقده ومجاوزة ما هو عليه، يطرح السؤال التالي: كيف يمكن معاينة إدراكات العقل ومستوى نشاطه بواسطة العقل نفسه؟ في مثل هذه الحال يقترح أهل التحقيق، ضرورة أن يكون هناك على الأقلِّ مبدأ واحد لا يطاله التغيُّر والتبدُّل. كما يجب أن يصدق هذا المبدأ في كلِّ افتراض، إذ بغيابه يتعذَّر فعل النقد الذي هو فحص الشيء المراد نقده بمعيار ثابت مستقلٍّ عن الناقد والفاحص والشيء المراد فحصه. هذا المعيار غير ممكن التصوُّر سوى في العقل، لأنَّ كلَّ جهاز، وخصوصًا أجهزة الحواسيب، تتبع كلَّ أمورها بنية الجهاز وبرنامجه، فلا يوجد مبدأ يسود جهاز مستقلًّا عن بنيته وبرنامجه بحيث يُصْلِح بنحو مستقلٍّ برامجَ الأجهزة.

إذن، مثل هذه الأجهزة من المتعذَّر تحسين الجهاز وفحصه والحكم عنه وحوله عن طريق الجهاز نفسه وبصورة أصيلة. أمَّا في العقل فيوجد مثل هذا المبدأ ونعني به. مبدأ «الإثبات المطلق». مؤدَّى هذا المبدأ: أنَّنا سواء أثبتنا شيئًا أم نفيناه يقوم العقل في الحالتين بعمليَّة الإثبات. إذ في حالة إثبات الشيء يكون الإثبات قد حصل، وفي حالة نفي الشيء يكون العقل قد أثبت نفي هذا الشيء. بكلام آخر، سواء قرر العقلُ القضايا الإيجابيَّة أم قرَّر القضايا السلبيَّة، فإنَّه في الحالين يكون قد أثبت كلتا القضيَّتين. ذلك يشير إلى أنَّ طبيعة العقل في الإمساك بالأشياء منوطة بضرورة غير محدودة وغير مشروطة هي ضرورة مبدأ «الإثبات المطلق» المستقلِّ عن طبيعة العقل.

ولأنَّ هذا المبدأ غير محدود وغير مشروط فهو ضرورة محضة، ولأنَّه ضرورة محضة فهو لا يقبل التعدُّدية والكثرة. من هذا الأساس يقرِّر المحقِّقون أنَّ هذا المبدأ يرجع إلى الجهات الضروريَّة لواجب الوجود، وكما أنَّ كلَّ الأشياء الممكنة مرتبطة بالواجب كذلك كلّ التعاريف والقضايا ضرورة أزليَّة تعود إلى جهات مرتبطة بالواجب أيضًا، إذ ثمَّة في أساس التعاريف والقضايا ضرورة أزليَّة تعود إلى جهات واجب الوجود. وإلى ذلك، ففي أساس الأشياء ومبدأ تحصيلها يوجد تأثير لواجب الوجود على الأقلِّ مع أنَّ كلَّ جهات واجب الوجود تعود إلى جهة واحدة، إذ إنَّ واجب الوجود أَحَديُّ الذات وأَحَديُّ المعنى، وأمَّا التعدُّديَّة فهي على حسب انتزاعاتنا لا على حسب منشأ الانتزاع. [الشاهرودي- العقل والعقلانيَّة- ص 195].

تعليقات الزوار

الكتاب

-

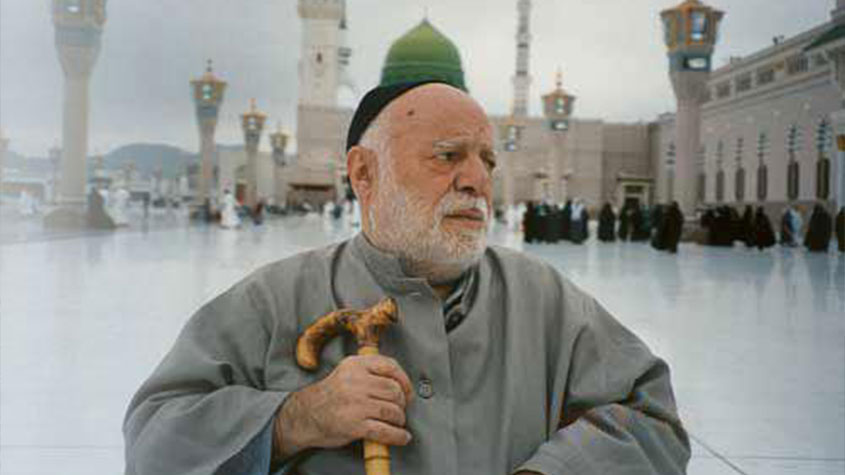

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

معنى (كدح) في القرآن الكريم

معنى (كدح) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

محمود حيدر

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

الشيخ مرتضى الباشا

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

التجارة حسب الرؤية القرآنية

التجارة حسب الرؤية القرآنية

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

عدنان الحاجي

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

الشعراء

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

حسين حسن آل جامع

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

خلاصة تاريخ اليهود (2)

-

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

-

معنى (كدح) في القرآن الكريم

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

-

زكي السالم: (مع شلليّة الدعوات؛ لا تبطنَّ چبدك، ولا تفقعنَّ مرارتك!)

-

أحمد آل سعيد: الأطفال ليسوا آلات في سبيل المثاليّة

-

خلاصة تاريخ اليهود (1)

-

طبيب يقدّم في الخويلديّة ورشة حول أسس التّصميم الرّقميّ