علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

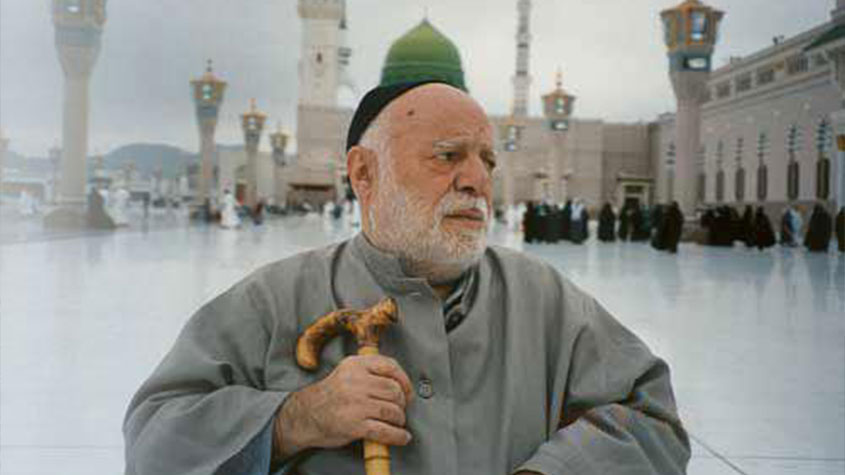

حيدر حب اللهعن الكاتب :

ولد عام 1973م في مدينة صور بجنوب لبنان، درس المقدّمات والسطوح على مجموعة من الأساتذة المعروفين في مدينة صور (المدرسة الدينية). ثم سافر إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية لإكمال دراساته الحوزويّة العليا، فحضر أبحاث الخارج في الفقه والأصول عند كبار آيات الله والمرجعيات الدينية. عام 2002م، التحق بقسم دراسات الماجستير في علوم القرآن والحديث في كلّية أصول الدين في إيران، وحصل على درجة الماجستير، ثم أخذ ماجستير في علوم الشريعة (الفقه وأصول الفقه الإسلامي) من جامعة المصطفى العالميّة في إيران (الحوزة العلمية في قم). من مؤلفاته: علم الكلام المعاصر، قراءة تاريخية منهجيّة، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حجية الحديث، إضاءات في الفكر والدين والاجتماع (خمسة أجزاء) ...الشخصية المرجعية للنبيّ بين الرسولية التبليغية والذاتية البشرية (2)

مستنداتٌ سبعة لتشييد بنيان أصالة التبليغ، وقفاتٌ وتأمُّلات

يمكن هنا طرح مجموعة من الأدلّة التي تُثبت أنّ الأصل هو التبليغ. ونسوقها على الشكل التالي:

1ـ المرجعيّة الاستقرائيّة في النصوص، قراءةٌ نقديّة

إنّ أغلب الأحكام الشرعيّة صدر على نحو التبليغ. فلو استقرأنا أغلب التشريعات التي وردت في النصوص لرأينا أنّها تبليغيةٌ. وهذا يعني أنّنا لو وضعنا يدنا على حكمٍ مشكوك، واحتملنا فيه التبليغيّة وعدمها، فإنّ احتمال عدم تبليغيّته، حيث لا قرينة على ذلك، هو احتمالٌ ضئيلٌ جدّاً، يساوي عدد الأحكام غير التبليغيّة قياساً إلى مجموع الأحكام الشرعيّة.

وبهذه الطريقة نُثبت أصالة التبليغيّة، التي ترجع في روحها ـ وفقاً لهذا الدليل ـ إلى حصول الظنّ الغالب أو الظنّ الاطمئنانيّ بكون الحكم تبليغيّاً. والاطمئنان حجّةٌ.

إلاّ أنّ هذا الدليل غير واضحٍ، بل فيه مصادرةٌ؛ فنحن الآن نفترض أنفسنا في بداية الطريق الاجتهاديّ النظريّ في النصوص الدينيّة، ونريد أن نعرف كم هي نسبة التبليغيّ إلى مجموع الأحكام الصادرة؟ أو كم هي نسبة غير التبليغي إلى المجموع؟ وفي هذه المرحلة بالذات لا نعرف لمَنْ تكون الغلبة.

وهذا يعني أنّ هذا الادّعاء ـ أعني ادّعاء الغلبة ـ هو بنفسه يحتاج إلى دليلٍ؛ فكيف عرفنا أنّ أغلب النصوص تبليغيّ؟ وكيف تأكَّدنا من ذلك؟ فلا بُدَّ من معطىً قبليّ يُثبت لنا هذه الغلبة؛ إذ قد نحتمل أيضاً أنّ أغلب النصوص كانت غير تبليغيّة، أو أنّ نسبة غير التبليغيّ إلى المجموع هي 40% مثلاً، وهذا يعني فقدان حال الاطمئنان عند الشكّ في كلّ حكمٍ أنّه تبليغيٌّ أو غيره، بل حتّى لو كانت النسبة هي 20% أو 30% فإنّ هذا يعني أنّ احتمال تبليغيّة الحكم مشكوك التبليغية هو 60% أو 70% أو 80%، وهذا لا يعدو أن يكون ظنّاً لا يغني من الحقّ شيئاً.

وخلاصة القول: إنّ دعوى الغلبة إلى هذا الحدّ في النصوص النبويّة هي بعينها تحتاج إلى دليلٍ. ولم يقدَّم هنا دليلٌ عليها حتّى الآن.

2ـ الإطلاقات الزمكانيّة والمرجعيّة الهرمنوطيقيّة، نقدٌ بنيوي

قد يبني الإنسان هنا على الاستناد إلى إطلاقات وعمومات النصوص النبويّة و... من حيث الزمان والمكان؛ فإنّ الإطلاق الزمكاني شاهدٌ أنّ الحُكْمَ تبليغيٌّ، وإلاّ كان زمنيّاً نبويّاً. وهذه مرجعيّة دلاليّة تأويليّة هرمنوطيقيّة، تستعين بالنصوص نفسها لإسعافنا هنا.

لكنْ يمكن أن نناقش هذه المحاولة:

أوّلاً: إنّ في هذا الكلام خلطاً ـ أشرنا إليه ـ بين التبليغيّة والتأبيديّة؛ حيث ظُنَّ هنا أنّ الحُكْمَ ما دام مطلقاً زمكانياً فهذا يعني أنّه تبليغيٌّ، مع أنّه لا تلازم قَهْريّاً ـ على بعض المباني والنظريّات ـ بين الأمرين.

ثانياً: بغضّ النظر عن الملاحظة الأولى، ومع قبول مبدأ زمانيّة الحكم النبوي، كما نرجِّحه نحن، لكنْ لا معنى للتمسُّك بالإطلاق هنا، بل هو قلبٌ لمنهج البحث؛ وذلك أنّ الإطلاق متفرّعٌ على إمكانه، وكون المتكلِّم في مقام البيان من حيث الزمان. فإذا احتملنا أنّ هذا الحُكْمَ نبويٌّ غير تبليغيّ، أي صدر من الشخصيّة الذاتيّة للنبيّ أو الإمام، لا الشخصيّة الرسوليّة أو التبليغيّة، فهذا يعني أنّنا نحتمل كونه في غير مقام البيان من حيث ما بعد زمانه.

وسبب ذلك أنّ الأحكام الولائيّة والتدبيريّة ونحوها لو فرضناها غير تأبيديّة بطبعها، وأنّ هذا هو مقتضى الأصل فيها، كما رجَّحناه في محلِّه، فهذا يعني أنّ احتمال الولائيّة والتدبيريّة يساوق احتمال كونه في مقام البيان لأهل عصره وزمنه خاصّة، فلا نُحرز أنّه في مقام البيان للأزمنة اللاحقة، ومع الشكّ في أنّه في مقام البيان لتلك الأزمنة لا يمكن التمسُّك بالإطلاق الزماني؛ لعدم توفّر (مقدّمات الحكمة) فيه، كما هو واضحٌ. فالإطلاق الزماني متوقِّفٌ على إحراز أنّه في مقام البيان لسائر الأزمنة، وهو متوقِّفٌ على إثبات أنّه تبليغيٌّ، فكيف نُثبت التبليغيّة بالإطلاق الزماني؟!

وربما تقول: إنّ لدينا أصلاً عقلائياً يُثبت أنّه في مقام البيان؛ وذلك أنّ الأصل في كلّ متكلِّم أنّه في مقام البيان. وبهذا الأصل نُثبت الإطلاق الزماني.

والجواب: إنّه قد حصل خَلْطٌ والتباسٌ هنا بين أمرين، هما:

أـ أصالة البيان في المتكلِّم، مقابل كونه لا يريد بيان مراده جِدّاً. وهذه الأصالة العقلائيّة تنفي احتمال كونه هازلاً أو غافلاً أو مازحاً أو قاصداً الإجمال. فأيّ متكلّم يصدر منه كلام فإنّ العقلاء يتعاملون معه على أنّه مريدٌ جادّ لبيان مراده الجدّي من كلامه، وليس هادفاً لمحض المزاح أو مُطْلِقاً كلاماً مجملاً لا بيان فيه، ما لم ينصب قرينةً على مزاحه أو نحو ذلك.

وهذا الأصل صحيحٌ. ووفقاً لهذا الأصل نحن نتعامل بجدّية مع النصوص الدينيّة. ومرجع هذا الأصل إلى أنّ البشر يحصل لهم اطمئنانٌ بكون المتكلِّم جادّاً مبيّناً مراده من كلامه؛ إذ عندما لا ينصب قرينةً ولا شاهداً ولا يُعْرَف بهذا الأمر ـ أي بكونه مازحاً في بياناته ـ فإنّ احتمال عدم جدّيته في بيان مراده الحقيقيّ هو احتمالٌ ضعيفٌ جدّاً لا ينتبه إليه العقلاء. فأصالة البيان، مقابل الإهمال أو الإجمال المطلَقَين، أصالةٌ عقلائية تقوم على نظام الاطمئنان عند البشر.

ب ـ أصالة السعة في بيان المتكلِّم، بمعنى أنّ المتكلِّم بعد أن أثبتنا أنّه في مقام البيان من حيث المبدأ هل هناك أصلٌ على كونه في مقام البيان من جميع الجهات المتّصلة بكلامه أو لا؟

لا يوجد دليلٌ على وجود أصلٍ عقلائيّ في هذا الإطار. ويكفي الشكّ للنفي العملي؛ لأنّ السيرة العقلائيّة دليلٌ لبّي، يؤخَذ فيه بالقَدْر المتيقَّن. فلو أنّ شخصاً قال: إنّني أحترم زيداً النزيه، فهذا لا يعني أنّه في مقام البيان من تمام نواحي علاقته بزيد، بل نأخذ بالمقدار الذي يتكلَّم فيه، والجهة التي يشير إليها.

وعليه، لا يوجد أصلٌ عقلائي يفرض كون النبيّ في مقام البيان في كلّ ما يقول، ومن تمام الجهات، بما فيها الجهات الزمانيّة. نعم، هو في مقام البيان مقابل الإجمال المطلق أو الإهمال المطلق لا غير. فلا نستطيع التمسُّك بأصالة البيان لإثبات كونه يتحدَّث عن سائر الأزمنة، بل لا بُدَّ مسبقاً من إثبات كونه في مقام البيان من حيث ما بعد زمانه، حتّى نتمسّك بالإطلاق الزماني. والمفروض أنّ هذا متفرّعٌ على إثبات تبليغيّته، فكيف نُثبت التبليغيّة بالإطلاق، مع أنّ الإطلاق متوقّفٌ ومحتاج لإحراز التبليغيّة مسبقاً؟! وعليه، فالاستناد لما سُمِّي بالإطلاقات الزمكانيّة غير مقنع.

3ـ نصوص الوظائف النبويّة وتأصيل التبليغيّة، تفكيكٌ وتحليل نقديّين

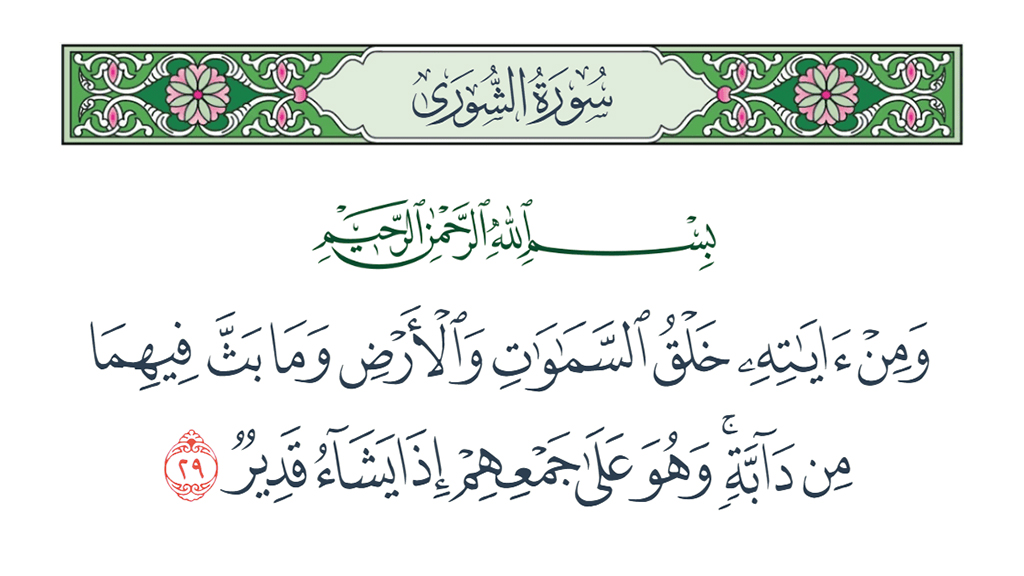

ربما يُعْتَمد هنا الاستنادُ إلى النصوص القرآنيّة والحديثيّة الواضحة في بيان أنّ وظيفة النبيّ هي الإنذار والتبليغ وبيان الرسالة والتبشير وغير ذلك، بل إنّ جملةً وافرة منها واضحةٌ في حصر مهمّته بهذه الأمور، وأنّه ليس عليه إلاّ البلاغ لا غير. وهذا ما يؤسِّس أصلاً قرآنياً في شخصيّة النبيّ، هو: أصل الوظيفة التبليغيّة. فنرجع إلى هذا الأصل في كلّ موردٍ، ما لم نتأكَّد بدليلٍ ما يبرِّر الخروج منه، وكونه في مقام بيان حكمٍ حكوميّ تدبيريّ مثلاً.

ولكنّ هذا الدليل قابلٌ للمناقشة أيضاً؛ وذلك:

أوّلاً: إنّ نظر هذه النصوص إلى إثبات وظيفة النبيّ تجاه قومه، في مقابل إلزامهم بشيء أو فرض شيء عليهم قَهْراً من جهةٍ، وفي مقابل كونه قادراً على فعل شيءٍ تكويني في العالم غير بُعْده الرسوليّ من جهةٍ ثانية. وهذا ما نلاحظه في بعض هذه الآيات، مثل: قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ (الغاشية: 21 ـ 22)، فإنّ هذه الآية واضحةٌ في إرادة حصر دوره بالبلاغ، في مقابل كونه مسيطراً عليهم، قادراً على جعلهم مؤمنين قَهْراً، فهي متوازنة مع قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء﴾ (القصص: 56)، وقوله تعالى: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ (ق: 45).

وهكذا نرى أنّ وظيفة البلاغ جيء بها لتقول للنبيّ بأنّك لست مسؤولاً في إعلان الدعوة وإيصال الرسالة إلاّ عن تبليغهم، ولا يُلزمك الله بما هو أكثر من ذلك، إنّما المسؤوليّة على الناس. قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ (آل عمران: 20)، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ﴾ (النور: 54)، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ﴾ (العنكبوت: 18)، وقال تعالى: ﴿وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ (النمل: 92).

فهذه النصوص واضحةٌ في أنّها تريد أن تقول بأنّ مسؤوليّة النبيّ هي إبلاغ الدين، وأنّه إذا كفر الناسُ ولم يقبلوا فأمرُهم إلى الله، لا إليه، ولا يتحمّل هو شيئاً، ولا هو بالمتولّي أمورهم. كما تحدّثت آياتٌ عديدة أخرى عن عدم جعل النبي وكيلاً أو حفيظاً أو محاسباً، قال تعالى: ﴿وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ (الرعد: 40).

وعليه، فهذه النصوص لا تريد حصر مهمّة النبيّ في الإبلاغ، بمعنى أنّه لا يقول كلمةً إلاّ عن تبليغٍ ولو في أموره الشخصيّة، وإنّما تريد أن تقصر مهمّته تجاه قومه بمهمّة التبليغ، ولا تريد أن تحمِّله مسؤوليّةً أزيد؛ فلا هو بمسيطرٍ عليهم، له الحقّ في فرض دينه؛ ولا هو بالمتحمِّل لذنوبهم وحسابهم، بل أمرُهم إلى الله، وليس له من الأمر شيءٌ في هذا. هذا هو السياق العامّ الذي جاءت فيه هذه النصوص؛ فلا إطلاق فيها يخدمنا في موضوع بحثنا هنا.

ثانياً: إنّ القائلين بأصالة التبليغ يقرّون ـ عادةً ـ بأنّه قد صدر من النبيّ بعضُ الأحكام الولائيّة غير التبليغيّة. وهذا معناه أنّهم يعترفون بأنّ هذه النصوص تريد بيان الوظيفة الأساسيّة للنبيّ، لا الوظيفة الحصريّة. وعليه، يجب أن نأخذ مجموع نصوص النبيّ، لا خصوص نصوصه الفقهيّة؛ لنقارنها مع نصوص الفقه غير التبليغيّة. وهذا ما يفتح احتمال أنّ هناك ربع نصوص الفقه مثلاً غير تبليغيّ؛ لأنّ هذا الربع نسبته إلى مجموع النصوص الدينيّة هو العُشْر مثلاً. وعليه فلا يمكن أن يحصل ظنٌّ اطمئناني بالتبليغيّة لو وضعنا يدنا على نصٍّ نبويّ فقهيّ، وشكَكْنا في تبليغيّته.

ثالثاً: إنّ غايةَ ما يُثبته هذا الدليل التبليغيّةُ الحصريّة في النبيّ نفسه، ولا يشمل الإمام، ولا الصحابيّ، بينما مَنْ يدّعي التبليغيّة غالباً ما يطبّقها أيضاً على الإمام والصحابيّ. وعليه، فهذا الدليل غير تامٍّ لتأسيس أصلٍ مرجعي في مجال بحثنا.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

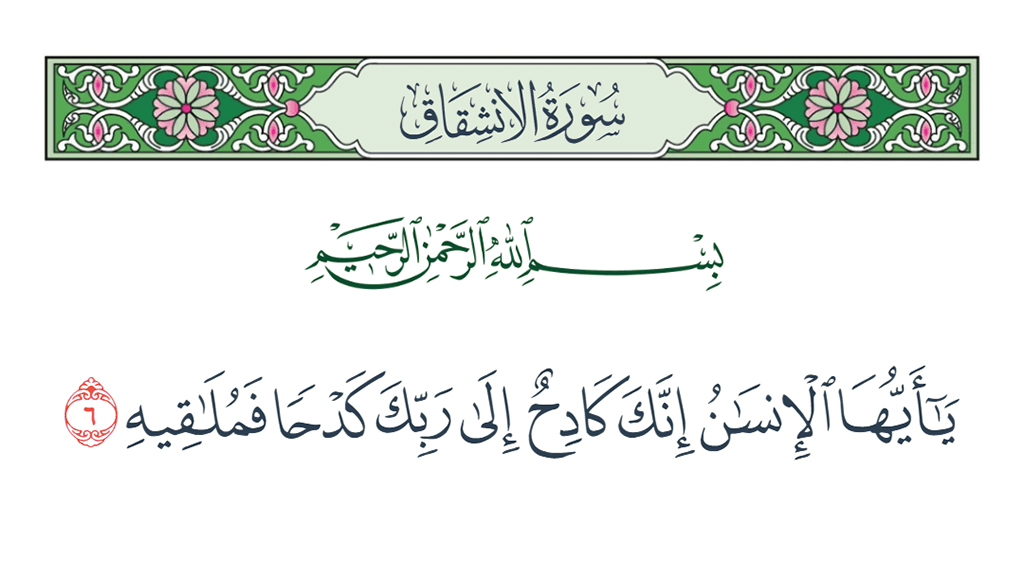

معنى (كدح) في القرآن الكريم

معنى (كدح) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

محمود حيدر

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

الشيخ مرتضى الباشا

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

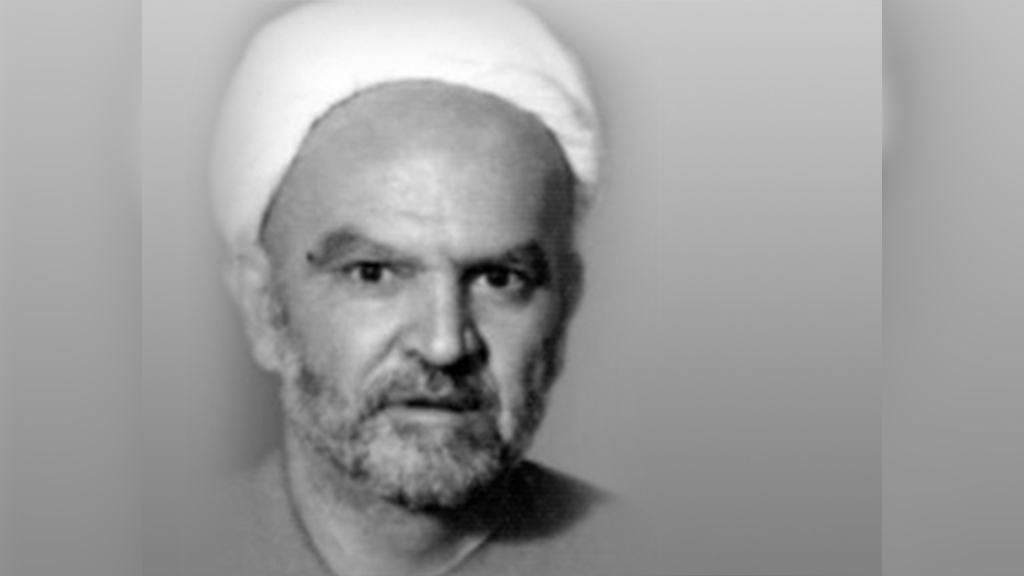

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

التجارة حسب الرؤية القرآنية

التجارة حسب الرؤية القرآنية

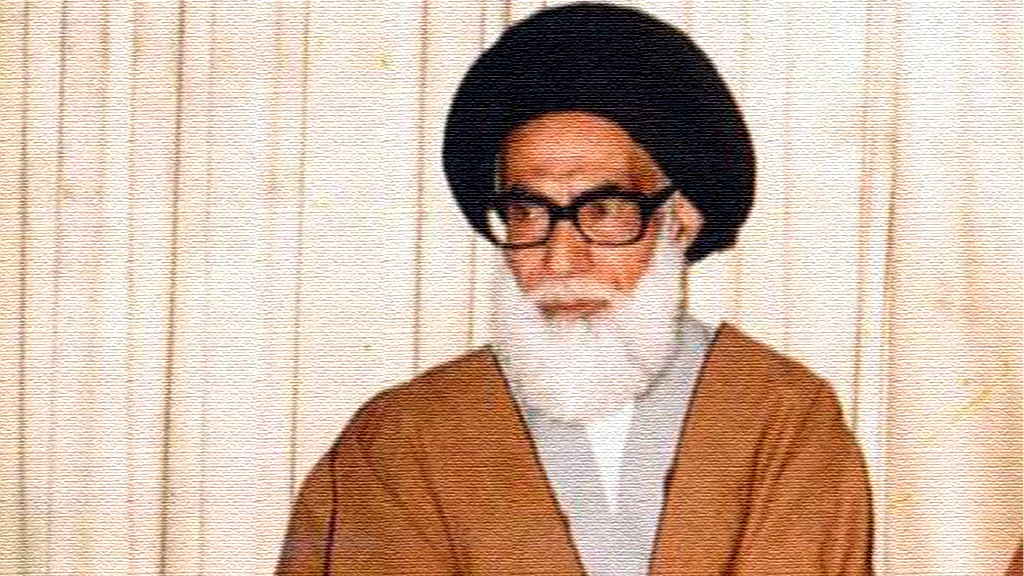

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

عدنان الحاجي

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

الشعراء

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

حسين حسن آل جامع

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

خلاصة تاريخ اليهود (2)

-

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

-

معنى (كدح) في القرآن الكريم

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

-

زكي السالم: (مع شلليّة الدعوات؛ لا تبطنَّ چبدك، ولا تفقعنَّ مرارتك!)

-

أحمد آل سعيد: الأطفال ليسوا آلات في سبيل المثاليّة

-

خلاصة تاريخ اليهود (1)

-

طبيب يقدّم في الخويلديّة ورشة حول أسس التّصميم الرّقميّ