علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

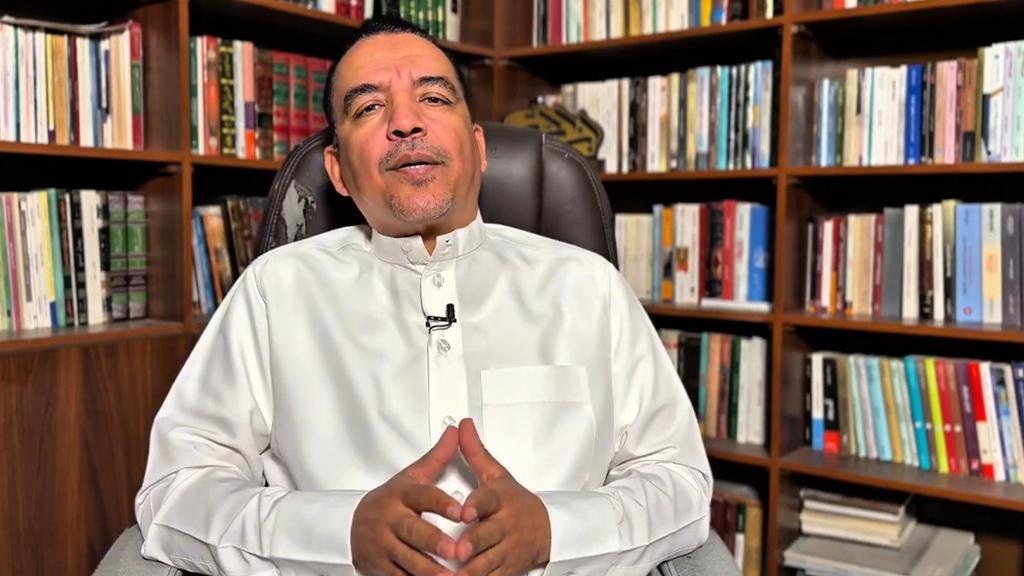

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".ميتافيزيقا السؤال المؤسِّس (6)

الأشياء الصَّامتة في محضر السؤال المؤسِّس

كيف للأشياء أن تسأل، وكيف يُستجاب لها؟ لا يغيب مسعى الإجابة عن همِّ السؤال المؤسِّس مع أنَّ مثل هذا الاستفهام يستثير الاستغراب للوهلة الأولى.

الحضور العينيُّ استجابة حافزة للسؤال. ليس بالضرورة أن يصدر السؤال بالنطق كما هو الأمر عند الإنسان، فللاستجابة في عالم الأشياء الصامتة كما في عالم الحيوان إشارات وأصوات هي من ذات الأشياء وطبيعتها التكوينيَّة. الزهرة التي يصيبها العطش تطلق نداءها إلى الزارع بالذبول، والحصان الذي يتألَّم أو يجوع يسأل السائس أن يغيثه بمداواة دائمة، أو ما يسدُّ حاجته للإطعام. حتى الجمادات تهدي السائل أسئلتها بمحض تعيُّنها في الطبيعة، مثل البحار والأنهار والجبال والصحارى وما إلى ذلك.

لا يتلقَّى السؤال عن الشيء جواباته المناسبة إلَّا إذا جرى استدعاؤه من الشيء نفسه. نأتي بهذه الفَرَضيَّة قصد القول أنَّ الشيء أيًّا كان جنسه نوعه – سواء كان حجرًا أم شجرًا أو كائنًا حيًّا كالحيوان وعاقلًا كالإنسان – هو طالب سؤال. بمعنى أنَّه يسأل السائل عن ماهيَّته بوصفه كائنًا موجودًا في عالم الإمكان، وعلى السائل الذي هو الإنسان أن يعثر عليه إمَّا بالاستدلال، أو بالاستقرار، أو من خلال الحدس الباطنيِّ، وبذلك يكون كلُّ شيء في هذا العالم شريكًا في السؤال عن نفسه. لأول وهلة يظهر الإشكال عن امتناع غير الناطق عن السؤال، وأنَّ الشيء لا يتكلَّم ولا يحاور وهو صامت بذاته، فكيف له أن يسأل؟

من شرط السؤال إذا كان له أن يستجاب أن يأتلف السائل ضمن ثلاثيَّة السائل والسؤال والمسؤول عنه، أي أن يكون كلُّ ضلع من أضلاع المثلَّث الآنف الذكر متضمَّنًا في نظيره. فلو تمَّ التضمين على نحو ما هو مقدَّر له تحقَّق الطور الأول من التناسب، ليأتي الجواب كحصيلة له. والتناسب هنا يتأتَّى أوَّلًا من وعي السائل لسؤاله وللشيء المسؤول عنه، وثانيًا من كينونة الشيء كحضور يستدعي المساءلة. وهذا الوعي الذي يشكِّله الإنسان عن الموجود يصل بسبب التناسب إلى الدرجة التي يتحوَّل فيها الشيء إلى حاكٍ عن نفسه، بحيث يصبح شريكًا في السؤال وحافزًا على تظهير الجواب.

نحن إذًا، أمام هندسة تظهر خطوطها نتيجة فعاليَّة مشتركة يسهم فيها السائل والسؤال والشيء المستفهم عنه وكلٌّ بقدره، وهذه الهندسة ثلاثيَّة الأبعاد:

أوَّلًا: وعي السائل بزمان الشيء وتموضعه المكانيِّ، وتعيين النقطة المطلوب التعرُّف عليها في ما هو مستتر ومحجوب في ذلك الشيء.

ثانيًا: بناء السؤال استنادًا إلى العناصر التي يتشكَّل منها وعي السائل.

ثالثًا: أن يكون الشيء المستفهم عنه منجَزًا، أو منجِزًا. أي كحضور متحيِّز إمَّا كموجود طبيعيٍّ ينتمي إلى الأشياء المادّيَّة، أو كموجود متصوَّر ينتمي إلى عالم الذهن، أو كموجود عاقل وذي إرادة كالإنسان، الفرد أو الجماعة البشريَّة.

إذا توفَّرت مثل هذه الشروط فإنَّها تؤلِّف معًا المقدِّمة الضروريَّة لتكوين السؤال الصائب المفضي إلى الجواب الصائب. وإذا فُقدت فعاليَّة أيِّ ضلع من الأضلاع المكوِّنة للاستفهام، أي وعي السائل، وهيئة السؤال، ووجود الشيء المستفهم عنه كموجود حقيقيٍّ، فتنهار سائر الأضلاع وتفتقد قيمتها ليصبح الاستفهام ها هنا في أمر المحال. أمَّا إذا تكامل الجمع بين الأضلاع فقد تكامل السؤال وجوابه؛ بما يعني مشاركة كلٍّ من الأضلاع الثلاثة في إنجاز العمليَّة الاستفهاميَّة. أي أنَّ المحصِّل للجواب ليس فقط السائل مهما بلغ ذكاؤه وشفَّ حدسُه، وإنَّما أيضًا وأساسًا دعوة الشيء نفسه ليكون موضوعًا للاستفهام.

التساؤل دربة السؤال الأساس

يغتذي السؤال المؤسِّس ممَّا يتجاوز حدود السؤال الفاني وكذا السؤال المتردِّد بين الفناء والبقاء. ما يتيح له الفعليَّة والامتداد ليتاخم الحدود القصوى من الاستفهام. فالسؤال المؤسِّس المنبني ذاتيًّا على المجاوزة، هو سؤال مركَّب ويتشكَّل من عناصر متضافرة. فلا يكتفي بالاستفهام الأحاديِّ عن الشيء ليتلقَّى منه الإجابة، وإنَّما يمضي إلى محاكاته واستبطانه ومساءلته عن مغزى موجوديَّته وصولًا إلى الواجد الذي أخرجه إلى الوجود.

تفصح جوهريَّة السؤال عن إرادة التعرُّف على الشيء في الَّلحظة التي يستعدُّ فيها ذلك الشيء للإعلان عن نفسه. ففي هذه الآنيَّة الطفيفة يتَّخذ السؤال مكانته ويكتسب صفته الوجوديَّة. في هذه الَّلحظة تتوثَّب همَّة السائل من أجل التعرُّف على ماهيَّة ذلك الشيء وهويَّته. لكن هذا التوثُّب ما كان ليظهر بالسؤال لولا أنَّ الشيء نفسه استمال جزءًا من نفس السائل ومن زمانه ومكانه أيضًا. هنا يجري الكلام على نحو دقيق حول مكانة السؤال في الأفق الميتافيزيقيِّ. إذ عندما يصدر السؤال ولا غاية له إلَّا معرفة الشيء في ذاته، ولماذا صدر في هذه الآونة أو تلك بالذات، فذلك يدلُّ على مكانته الأصيلة في التفكير الميتافيزيقيّ. بل أبعد من هذا نقول إنَّه عنصر التناظر الأول مع واقعة الاحتجاب الوجوديِّ وغموضه. يجري ذلك، سواء تعلَّق الأمر باحتجاب الوجود نفسه كمقولة أنطولوجية أم باحتجاب الموجود كمقولة فينومينولوجيَّة. ما ينبغي أن يُستعاد اليوم هو إدراك الماهيَّة الأنطولوجيَّة للسؤال كمبدأ ضروريٍّ للتفلسف المعاصر. بنحو أكثر تحديدًا السؤال عن السؤال نفسه، ذاك الذي بسبب من غيبته أو تغييبه انحدر التفلسف إلى دنيا الماهيَّات الفانية وغفل عن مهمَّته الأصليَّة في تحرّي الوجود بما هو وجود.

ينبغي القول هنا أنَّه إذا فُهِمَ السؤالُ بوصفه استفهامًا عن ظاهر الشيء ونشأته الأصليَّة، فالتساؤل هو الحيرة في فهم ما يحتجب عن الإدراك في حقيقة ذلك الشيء. هو قصدٌ معرفيٌّ صبورٌ يؤلِّفه الفكر ويألفه. ومن وجه إضافيٍّ هو محفوظٌ في النفس العاقلة تلتجئ إليه حين تتقطَّع بها السبل حين يكابد الفكر أسئلة لا يقدر على صوغها بناء على استحالة الجواب اليقينيِّ عليها، فإنَّه يلتجئ إلى التساؤل علَّه يفلح استفهامات استعصى أمرُها على الفهم. ربما لهذا السبب وصفه هايدغر بأنَّه تقوى الفكر.

التساؤل إذًا، هو الَّلحظة التي ينعطف فيها السائل نحو طور آخر من التعرُّف على الموجود. ونستطيع القول أنَّ التساؤل ضربٌ من المَيْلِ إلى تحصيل جواب محتمل عن المختفي. ومع هذا المَيْل يحلُّ المتسائل في منطقة غامضة، حيث يتوارى الشيء المراد التعرُّف عليه، ويغيب عن النظر المباشر؛ بعدئذٍ لا يبقى أمام المتسائل إلَّا أن يستغيث بالعقل الصبور، حتى تقترب لحظة الانفراج. وجهد المتسائل بالصبر والتبصُّر فعلٌ منفردٌ بذاته يُعرض من خلالها عن مخاطبة الخارج ويرجع إلى مساءلة الداخل. يجري ذلك على نحوٍ هو أشبه بانعطاف يجاوز الزمن المألوف لـ “الأنا السائلة” حيث ينتقل الفكر من طور الجهر بموضوعه إلى التأمُّل الهادي إلى مكنونه. بذلك يغدو الشيء المرصود للتعرُّف مدار المعاينة الذاتيَّة لإدراك ما ينطوي عليه من أسرار.

في محراب التساؤل نجدنا في منفسح من التفكُّر يتقدَّم على السؤال ذي البعد الواحد، ويجاوزه ليفتح على آفاق تفتح على فهم تجلِّيات الخلق وتجدُّده. وعندها يتَّخذ التساؤل منحىً مفارقًا للأسئلة المنحصرة في المكان المحدود والزمانيِّ الفاني.

السؤال بما هو لغة جاذبة

كان كتاب هايدغر “الوجود والزمان” 1927Sein und Zeit ، (1962)، Being and Time في القليل منه وصفًا فلسفيًّا، وفي أكثره مبحث في ما قبل الوجود (Pre-Ontological Inquiry). غير أنَّه بسبب من الطبيعة الظرفيَّة التي اتَّسم بها الكتاب المشار إليه، لم يكن يحاول الإجابة عن السؤال، بل تحريكه (Stir) كما يطيب له أن يعبِّر. لقد رمى إلى تهيئة سياق لذلك السؤال ليتحقَّق له وجود. ذاك أنَّ عمليَّة التفكير بحقٍّ في السؤال، ومعاناة السؤال معاناة وجوديَّة إنَّما هي عمليَّةٌ تُفكِّك تاريخ الأنطولوجيا، وتاريخ الكيفيَّة التي تمَّ بها تفسير الوجود بها تفسيرًا تقليديًّا.

يذهب هايدغر إلى الحدِّ الذي يرى فيه الى السؤال كلغة جاذبة لما يمكث وراء مستطاع العقل المنشغل بالأشياء الحالة في الزمان والمكان. وكان يرى أيضًا أنَّ الوجود كمثل الزمان ليس له وجود قائم خارج أي شيء، وخصوصًا خارج المكان، حيث يكون السؤال. وبحسب تأويليَّته لا يظهر السؤال إلَّا في السؤال، بمعنى أنَّه لا يظهر إلَّا في صورة علاقات يجري تشكيلها في الُّلغة والشعر والفكر. والوجود ليس إجابة لأيِّ شيء، لأنَّه ليس كيانًا (Entity)، أو شيئًا، أو تصوُّرًا، أو فكرة تكون قابلة للإدراك، ولكنَّه مزيد من الشكِّ، وافتقاد الحضور، وقلق يشير إلى العدميَّة المطلقة؛ وهو واقع دائمًا خارج سيطرة الفهم.

ويتجنَّب هايدغر الحقائق الفلسفيَّة التي يقتصر دورها على مجرَّد إضفاء الغموض على هذه التجربة الواقعة في ما قبل الأنطولوجيا، ويحاول أن يمارس التفكير في غياب سوالف التصوُّرات (Preconception)، وفي غياب الحقائق السامية السرمديَّة. وهكذا يتحوَّل فكره شيئًا فشيئًا إلى الُّلغة كلَّما تدرَّج المقال في الإفصاح عن محتواه، وهو لا ينفكُّ يثير سؤال الوجود، لا لشيء إلَّا ليرى شبه إجابة تختفي في لحظة اقترابه من التوصُّل إلى صياغة محكمة للسؤال نفسه. وهذان الأمران يصبحان متَّصلين اتصال معاندة، ومتنافيين أيضًا تنافي المعاندة، من أجل هذا وبسببه يسعى لممارسة التأمُّل من خلال الخطاب الواقع في إطار سؤاله الذي يطرحه هو نفسه، بحيث يصبح السؤال الذي ليس له جواب، هو السؤال الوحيد الذي يقوم أساسًا بدور المرشد لتفكيره لاحقًا.

لقد ناقش هايدغر في “الوجود والزمان” قضايا أساسيَّة للميتافيزيقا الغربيَّة. أرقاها فكرة الإنسان بوصفه موجودًا يثير أسئلة عن الوجود. إلَّا أنَّه ما لبث أن مال إلى همٍّ أبعد غورًا بعد أن تخلَّى عن فكرته الخاصَّة حول أهميَّة الذات بوصفها كائنًا عارفًا، إلى أهميَّة الُّلغة بما هي القوَّة التي تفكِّك الذات. وهكذا يصبح الإنسان، بمصطلحيَّة هايدغر، هو موضوع الُّلغة (The Subject of Language). وبحسب الكيفيَّة التي شرع بها يتأمَّل الموجود، فهذا الموجود يختفي في الُّلغة: أي أنَّ الخطاب في كتاب: الوجود والزمان يشير إلى انتهاك حدود النصِّ الأدبيِّ نفسه.

لقد تقدَّم هايدغر بخطواته نحو النقطة التي يرجِّحها فوكو، وهو ما يمثِّل خاصيَّة مميّزة لضرب معيَّن من ضروب الفكر في القرن العشرين، رأى أنَّ الأَوْلى هو العدول عن القول بأنَّ شخصًا ما يتكلَّم، إلى القول بأنَّ الُّلغة نفسها تتكلَّم، وأنَّ الإنسان ينصت. وإذا كان مثل هذا الإنصات ممكنًا، فما الذي يمكن للمرء أن يسمعه؟ هو يذهب إلى أنَّنا يقينًا لا نسمع كلَّ شيء، وذلك لأنَّ ثمَّة شيئًا جوهريًّا بالنسبة إلى طبيعة الُّلغة لا يمكن أن يُسمع أو يُقرأ؛ شيئًا يُحتَبس حين تتكلَّم الُّلغة. إن الكلمات لا يقتصر عملها على الكشف عمَّا يجري هناك، إذ إنَّ “الُّلغة هي بيت الوجود”، ولكنَّها أيضًا تُسِرُّ فلا تبوح. وحين ندعها تتكلَّم عن نفسها، فالذي يتكشَّف هو شيء ما يعبِّر عن طبيعتها: إنَّ الكلمات لا تكشف عمَّا هو موجود وعمَّا ليس موجودًا في آن (was es gibt und gleichwohl nicht ist).

مع الفيلسوف الألمانيِّ مارتن هايدغر سوف تنعطف مهمَّة الميتافيزيقا نحو ضفَّة معاكسة يستعاد فيها ما يسمّيه “السؤال الأساس”، ليكون الشاهد على فلسفة آن لها أن تسلك السبيل إلى الصواب.

ما يميّز السؤال الأساس بالنسبة إليه هو أنَّه “ما إن نسأله بالفعل، حتَّى يجعل من الميتافيزيقا مشكلة، ممَّا يؤدّي إلى تحويل الفلسفة بكاملها. ”السؤال الأساس، ليس إذًا السؤال المؤسِّس فقط، ليس معناه معنى ما بُنِيَ عليه فقط، لا يبقى فقط في داخل الميتافيزيقا وتطوُّرها. نعم، هو أساسٌ حصلَت منه انطلاقة أعطت الميتافيزيقا وما ارتكز عليها، ولكنّه أيضاً أصل أوّل حمل إمكانيات فكريَة لم تأخذها الميتافيزيقا، في توجُّهها الصارم، على عاتقها. لهذا السؤال هنا ميزتان علينا التشديد عليهما، هما: أوّلًا سؤال يخصُّ الميتافيزيقا بأسرها، وثانيًا سؤال ما إن نتعرَّف إليه فنسأله مجدَّدًا حتّى تتحوَّل الفلسفة، بل وقد تختفي الميتافيزيقا في طيَّات تساؤلاتها الجديدة، فيكون السؤال الأساس التحضير لفكرٍ آخَر، أكثر أوّليَّة وأصالة”.

السؤال بالمعنى الذي أراد هايدغر تظهيره هو استفهام فلسفيٌّ بامتياز، بل هو أهمُّ إجراءات الفلسفة في مسعاها إلى الاستفسار عن أعمق الحاجات الطارئة الملازمة لوجود الإنسان”. السؤال “يخصُّ الكائن ككائن: هو يهدُف إلى كينونة الكائن… سؤال الميتافيزيقا الأساس ليس “ما هو الكائن ككائن؟”، بل “ما هي الكينونة ككينونة؟” باختصار: سؤال الميتافيزيقا الأساس هو الّذي يسأل عن جوهر وعمق جوهر ما يجعل الكائن يكون ككائن، مهما يكن الكائن ومهما تكن طريقة وجوده.” هذا السؤال لم تسأله الميتافيزيقا منذ بدايتها، أو جاوبت عنه من دون أن تسأل عمَّا يحمل جوابها من تساؤل هو في صلب الكينونة، فكان جوابها انحجابًا أكبر للسؤال الأساس.

من هنا بالطبع الحاجة إلى تكرار وإعادة السؤال، بدءًا من الاتّجاه الّذي أخذته الـ Leitfrage (السؤال الموجِّه/المرشِد)، وذلك بشكلٍ يبيِّن لأوّل مرَّة ما هو مخفيٌّ في باطنها: “الإمكانيَّة الوحيدة المتبقّية هي إعادة السؤال الموجِّه التقليديِّ – ما هو الكائن؟ – ولكن شرط أن يقود السؤال إلى التساؤل الكامن والمخفيِّ فيه، لكي يتبلور ويحصل السؤال العينيُّ عن الجوهر والعمق الّذي يتجلّى فيه جوهر الكينونة”. يقول هايدغر، في الفترة ذاتها: “… الإشكال الموجِّه للفلسفة القديمة هو السؤال، ما هو الكائن؟، وهذا السؤال الموجِّه، يمكننا أن نحوِّله إذا ما فرضنا عليه في البداية الشكل الأوّليِّ للسؤال الأساس: ما هي الكينونة؟“. هذا التحوُّل يصبح لاحقًا وثبة نوعيَّة عنده، ولكن نبقى هنا في ما حصل قبل الكينونة والزمان ومكَّن كتابته: التحوُّل هو في التركيز على الكينونة بدلًا من الذي يحصل عندها هو مركزيٌّ وضروريٌّ لقيام فكرٍ جديد.

ما يحصل بالفعل في هذا التحوُّل هو تجلٍّ، ذلك التجلّي الّذي أراده هايدغر في بداية المحاضرة: “البدء بالفعل من بداية هذا المنطق. وعندها، ما يميّزه يقفز أمام أعيننا بشكلٍ يمكننا قراءته بوضوح”. وهو يسأل: “ما هو جوهر الكينونة…؟ ما هو العمق الّذي يمكن لهذا الفهم أن يقوم عليه؟” والجواب واضح الآن، متجلٍّ: هذا العمق “هو الزمان “.

لمَّا كانت الحَيْرة على ثلاثة منازل، نازلة ووسطى وصاعدة، فالأخيرة هي حَيْرة الذين اختبروا المنزلين السابقين، وقرَّروا أنَّ معرفة الموجود لا تصحُّ من دون معرفة الواجد. ومثل هذه المعرفة تتخطَّى عالم المفاهيم المستنتج من أعراض الماهيَّات الفانية. وإنَّما تبدأ رحلتها على خطٍّ معاكس مع رحلة العقل الراعي لمظاهر الوجود. أي أنَّها تمضي من التعقيد إلى التبسيط، ومن الكثرة الفانية إلى الوحدة الباقية، وبالتالي من الموجود إلى الموجِد. وفقًا لهذه السيريَّة لا تُنجز إلَّا في صورة جمع الأضداد. لهذا عرَّفها الحكماء بأنَّها تأثير شهود جمع الأضداد على ذهن العارف ونفسه وعقله. وهي أمر طبيعيٌّ عند أولئك الذين تتطلَّع أعينهم إلى ما وراء الأشياء وفي أعماق الطبيعة. ربما لهذا الاعتبار كانت الحَيْرة في تعريف الشيخ الأكبر ابن عربي نوعًا من الضلالة المطلوبة التي تُوصِلُ الإنسانَ إلى موضع يرى فيه أنَّ الحيلة الوحيدة لقطع الطريق هي تلك التي يريه الله إيَّاها.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

محمود حيدر

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

الشيخ مرتضى الباشا

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

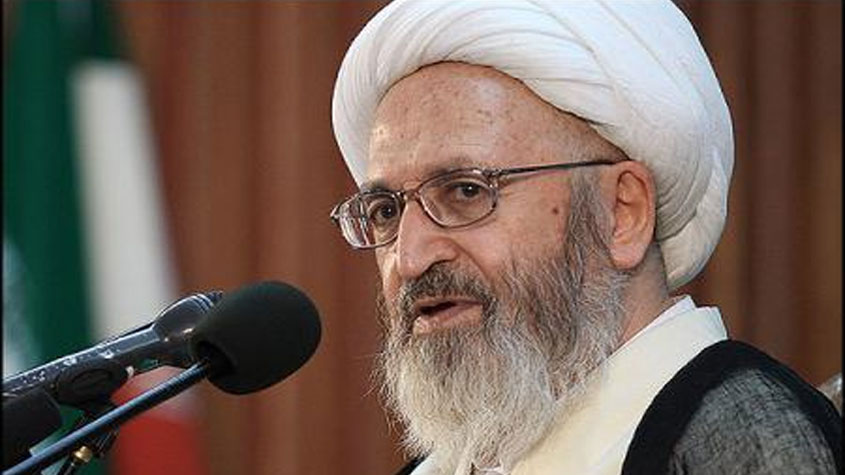

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

معنى (خفى) في القرآن الكريم

معنى (خفى) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

التجارة حسب الرؤية القرآنية

التجارة حسب الرؤية القرآنية

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

كيف تُرفع الحجب؟

كيف تُرفع الحجب؟

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

عدنان الحاجي

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

الشعراء

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

حسين حسن آل جامع

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

-

زكي السالم: (مع شلليّة الدعوات؛ لا تبطنَّ چبدك، ولا تفقعنَّ مرارتك!)

-

أحمد آل سعيد: الأطفال ليسوا آلات في سبيل المثاليّة

-

خلاصة تاريخ اليهود (1)

-

طبيب يقدّم في الخويلديّة ورشة حول أسس التّصميم الرّقميّ

-

معنى (خفى) في القرآن الكريم

-

التجارة حسب الرؤية القرآنية

-

مناجاة المريدين (1): يرجون سُبُل الوصول إليك