علمٌ وفكر

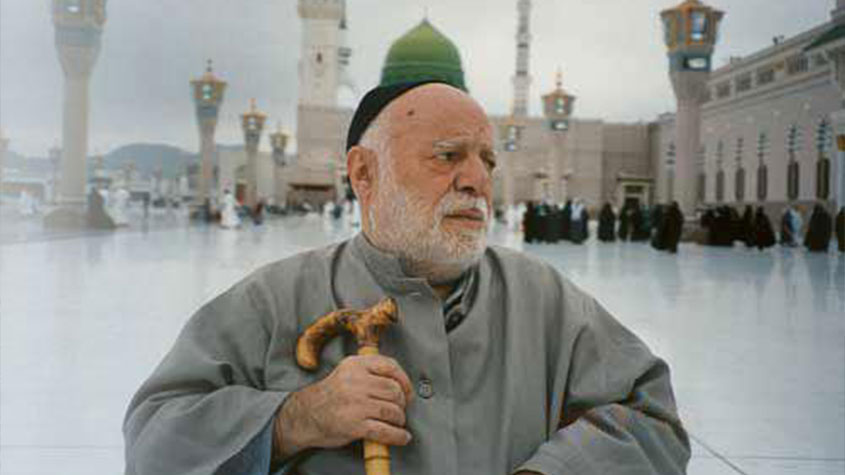

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشيخ شفيق جراديعن الكاتب :

خريج حوزة قُمّ المقدّسة وأستاذ بالفلسفة والعلوم العقلية والعرفان في الحوزة العلميّة. - مدير معهد المعارف الحكميّة (للدراسات الدّينيّة والفلسفيّة). - المشرف العام على مجلّة المحجة ومجلة العتبة. - شارك في العديد من المؤتمرات الفكريّة والعلميّة في لبنان والخارج. - بالإضافة إلى اهتمامه بالحوار الإسلامي –المسيحي. - له العديد من المساهمات البحثيّة المكتوبة والدراسات والمقالات في المجلّات الثقافيّة والعلميّة. - له العديد من المؤلّفات: * مقاربات منهجيّة في فلسفة الدين. * رشحات ولائيّة. * الإمام الخميني ونهج الاقتدار. * الشعائر الحسينيّة من المظلوميّة إلى النهوض. * إلهيات المعرفة: القيم التبادلية في معارف الإسلام والمسيحية. * الناحية المقدّسة. * العرفان (ألم استنارة ويقظة موت). * عرش الروح وإنسان الدهر. * مدخل إلى علم الأخلاق. * وعي المقاومة وقيمها. * الإسلام في مواجهة التكفيرية. * ابن الطين ومنافذ المصير. * مقولات في فلسفة الدين على ضوء الهيات المعرفة. * المعاد الجسماني إنسان ما بعد الموت. تُرجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسيّة والفارسيّة، كما شارك في إعداد كتاب الأونيسكو حول الاحتفالات والأعياد الدينيّة في لبنان.الدين والعلمنة (في نظام المعرفة والقيم) (1)

لماذا البحث حول الدين والعلمنة؟ وهل هذا إقرارٌ بواقعية الثنائيات الصلبة في المعالجة البحثية لموضوعات إنسانية ومعرفية وسياسية؟ أم أنه اعتراف بوجود منظورين ونسقين معرفيين يحكما وجهات الرؤى الكونية والحلول الاجتماعية لمسارات الحياة الإنسانية الهادفة نحو الرفاه والاستقرار والسلام والتنمية؟

مما لا شك فيه أن للدين كما العلمانية تفاوتات مختلفة في داخل كل طرف منهما… بحيث لا يمكن لنا الكلام عن علمانية واحدة، كما لا يمكن لنا الكلام عن دين واحد.

فهناك العلمانية التصالحية مع الدين، وهناك العلمانية النضالية، والعلمانية الشاملة، والعلمانية الجزئية، فعن أي علمانية يريد البحث أن يتحدث وأن يشتغل؟!!

كما أن هناك أديانًا وضعانية، وأديانًا وحيانية، وهناك أديان تشتغل في نطاق العلاقة الأخروية، وأديان تعتبر أن نطاقها يشمل كل ما يمت للدنيا والآخرة من صلة، فأي دين نقصد في هذه المعالجة؟!!

للإجابة عن مثل هذه الأسئلة لا نجد أنفسنا مضطرين لتعريف كل من الدين والعلمنة، على الطريقة التي انتهجها الكتّاب العرب في الوقت الذي نجد أنفسنا مضطرين للتفريق بين المشروع النظري والمعرفي في غائياته المطلوبة، وبين الجانب التطبيقي الذي يمارسه أصحاب هذه الرؤية أو تلك… إذ إن التطبيق قد ينحرف أحيانًا كثيرة عن مساراته النظرية إما بسبب سوء التطبيق، أو بسبب الاحتياجات العملانية التي تفرضها مقتضيات الواقع ونفعياته المباشرة أو الاستراتيجية.

إننا في هذه المعالجة سنحصر البحث في الهوية المعرفية والقيمية لفلسفة كلٍ من العلمانية الشاملة، والدين الشامل الذي يمثله بالتحديد الإسلام باعتباره عند أصحابه الدين الأكمل والذي ينطوي على معالجات تدخل في كل مسام الفكر والعقيدة والمعرفة والقيم والنظم الفردية والجماعية والتاريخية…

وهذا الحصر لا يعني أن بقية الأديان لا تعايش جدلًا جديًّا مع العلمانية؛ فالكنيسة كما هو معلوم شكّلت بلاهوتها ومؤسستها ونظامها القيمي واستراتيجياتها العملية، الصدمة الأولى للعقل الأوروبي الذي أنتج الملامح الأولى للمشروع العلماني سواءً على المستوى الأيديولوجي أو الفلسفي أو الحقوقي أو السياسي أو التعليمي أو التقنيني أو الترشيدي كرد حاسم على السلطة الكنسية التي تتابعت ردات فعلها من تصعيدية إلى تلفيقية إلى تصالحية فمرتكسة للمشروع العلماني، وهي إلى الآن وإن كانت قد رضخت لفلسفته السياسية لكنها ما زالت تمثل حالة سجالية معه على المستوى القيمي الأخلاقي والميتافيزيقي، وفي أوروبا تحديدًا… لكنها انسحبت عن الكثير من مواقعها التي كانت عليها، ورضيت بهذا الأمر الواقع.. وهذا ما لم يحصل مع الإسلام، الذي ما زال يعيش الممانعة على أكثر من مستوًى…

كما أن هذا الحصر لا يعني عدم الاعتراف بجدارة بقية الأنماط العلمانية سواءً منها تلك التي فصلت بين الدولة كسلطة سياسية عليا تمثل العلمانية مركزية نظرتها، والسلطة المجتمعية التي ما زال الدين يمثل فيها أحد مقوّمات تلك السلطة العليا… وبالتالي فالدولة الرائدة هي القادرة على التصالح والتوفيق بين السلطتين، وهذا نموذج العلمانية المنادية بالاندماج النسبي مع الدين؛ إذ “سواءً أكان المحيط الذي تمارس فيه السلطة دينيًّا أو علمانيًّا، فإنها بحاجة إلى ذروة السيادة العليا والمشروعية، ولا يمكن أن تنفصل عنها. والعلاقة الجدلية الكائنة بين السيادة العليا/ والسلطة السياسية تتغير وتتحول بحسب الأوساط الثقافية والتاريخية (أي بحسب المجتمعات البشرية). ولكنها تدلنا دائمًا على استحالة الفصل الجذري بين العامل الديني بالمعنى الواسع للكلمة (أي ذروة السيادة العليا)، وبين العامل السياسي (أي ذروة السلطة السياسية) …. ولكن بدءًا من اللحظة التي أخذ فيها حق التصويت العام يحل محل الوحي كمصدر للحقيقة والمشروعية، فإن سلطة الدولة قد أخذت تفرض طرائق شرعيتها الخاصة ومصادرها”[1].

وببحثنا العلمانية التي تتقوم بالمغايرة مع الدين سواء عبرنا عنها بكسر العين أم بفتحها كما يقول عزيز العظمة الذي يستكمل قوله: “والحال أن العلمانية في توصيفها الفكري تحمل الاثنين وتتضمنهما معًا، فالعلمانية تستند إلى النظرة العلمية بدل الدينية الخرافية إلى شؤون الكون والطبيعة على العموم، وتؤثر الكلام في علم الفلك على الكلام القرآني حول التكوير، والكلام في الجغرافيا الطبيعية على الكلام حول جبل قاف، والأخذ بالاعتبار العقلي بدلًا من الاعتبار الإيماني والخرافي لأمور كالمعراج والطوفان وانقلاب العصي أفاعٍ، والمشي على الماء، وإحياء الموتى، وشق البحر، وانقلاب الكواكب والنجوم كما أنها تؤكد على ضرورة إعمال العقل في الضرورات الآيلة عن تحول المجتمع وتقديم العقل على النقل في أمور التشريع والتنظيم السياسي والاجتماعي، وإيثار الحرية والضمير الواعي العاقل في اختيار النساء الحجاب، أو رفضه، والتشديد على التجدد والترقي في أمور التاريخ بدلًا من الركون إلى الموروث الكتبي، ومحاولة إعادة إحياء الماضي المتقادم الزائل”[2].

نجد أن هذا النحو من الاتجاه العلماني الشمولي كما أسماه الدكتور عبد الوهاب المسيري هو الذي طرح نفسه كمشروع بديل بالكامل عن الدين…

وقد افتتح مشروعه على إقامة نقضٍ منطقي للقضية الميتافيزيقية المحورية في الدين والمتمثلة بـ “الله موجود”، و “صفات الله” ليعتبر أن المحور والمركز في المعرفة الدينية إنما يقوم على تناقض منطقي يفضي بالضرورة إلى تناقض إبستيمولوجي وقيمي، أيضًا، ولعل كتاب “الأسس الفلسفية للعلمانية” للأستاذ عادل ضاهر قد مثّل المصنّف الأكثر حدةً ووضوحًا في معالجة هذا الموضوع، من بين كتابات العرب الذين استهل “ضاهر” كتابه بالعتب عليهم؛ إذ اعتبر أن “الأكثر تدليلًا على تراجع الفكر العلماني عندنا ما نشهده من محاولات حثيثة من قبل المفكرين العلمانيين لدعم موقفهم عن طريق اللجوء إلى الإسلام نفسه – القرآن والسنة- غير مدركين أنهم إنما يقدمون بهذا أكبر التنازلات للحركات المناوئة للعلمانية، وأنهم وهذا هو الأخطر إنما يناقضون أنفسهم أيما تناقض إذ يجعلون النص الديني مرجعهم الأخير في مجال دفاعهم عن علمانيتهم، بينما العلمانية تقوم في المقام الأول على مبدأ أسبقية العقل على النص”[3].

فالقطيعة المعرفية مع الدين والإسلام تحديدًا، وبالتالي القطيعة العملية معه حقيقة العلمانية التي يبشرنا بها أصحاب هذا الاتجاه…

وهذه العلمانية “شيء أعمق من القول بفصل الدين عن الدولة، أو بمنع رجال الدين عن التدخل في شؤون السياسة والقضاء. إن العلمانية… موقف شامل ومتماسك من طبيعة الدين وطبيعة العقل وطبيعة القيم وطبيعة السياسة… إن الإنسان ليس فقط قادرًا على أن ينظم شؤون حياته الدنيوية باستقلال عن هذا الدين أو ذاك، بل إنه ملزمٌ أيضًا أن يفعل هذا لاعتبارات فلسفية عديدة.. من هذه الاعتبارات ما هو إبستيمولوجي ويتعلق بطبيعة المعرفة الدينية، على افتراض إمكانها”[4].

إنها إذن التزام إنساني بكل مستويات الرؤى والقيم والسلوك الإنساني بعيدًا عن دائرة الدين الذي يقوم على فرضية غير ممكنةٍ في نظامه المعرفي…

ثم إنه إذا كانت العلمانية قد ظهرت في فترة تاريخية معينة كمناوئ للكنيسة فهذا لا يختزل الموقف، بل لا يعبّر عن السمة الأساسية للعلمانية.. فموقفها ليس من مؤسسة محددة، بل من رؤية كليانية تتمحور حول مصدر هو “الله”.

وتتبلور هذه النظرة بجملة من الأساسيات:

الأساس الأول: رفض أي مؤسسة أو فكرة أو حالة يشكل الدين بؤرة المعنى المركزي فيها، بحيث تكون كل سلطة زمنية فاقدة للشرعية ما لم تكن مستمدة من سلطة أعلى منها هي سلطة الله.

الأساس الثاني: إن المعرفة العملية لا يمكن أن تجد في الدين أساسًا مرجعيًّا؛ إذ إن نظام قيم المعرفة العملية لا يتجانس مع الدين بل هو يستقل عنه استقلالًا منطقيًّا.

الأساس الثالث: أن ما يشكل الاعتبار النهائي“لتبني الموقف العلماني ليس الوحدة الاجتماعية، بما هي، بل الوحدة الاجتماعية من حيث كونها شيئًا يقتضيه مفهومنا للمجتمع الفاضل. وهكذا ترتبط عملية تسويغ الموقف العلماني، بالضرورة، بفلسفة اجتماعية معينة”[5].

الأساس الرابع: إن اعتماد أي موقف معرفي أو حياتي حتى ولو أخذ صفة الديني لا بدّ له حتى يخرج من دائرتي الدور والتناقض المنطقي أن ينطلق من كونه فلسفيًّا مرجعيته النهائية هي العقل، وطبيعة العقل والمنطق لا تتوقف عند المقاصد الإلهية.

الأساس الخامس: بما أن المعرفة العملية تعود لمرجعية المكوِّن المعياري، فهل هذا المكوِّن هو خاضع بالضرورة للمعرفة الدينية، أم أن الإنسان قادرٌ للوصول إلى معرفة نظام القيم والمكونات المعيارية بعيدًا عن سطوة المرجعية الدينية؟ العلمانية تعتبر أن الإنسان قادر على التخلي عن الدين وهذا ما يؤهلها لإيجاد ترابط وانسجام بين ما هو مفهومي ومعرفي وقيمي.

الأساس السادس: أن العلاقة بين الروحي والزمني، بين الدين والسياسة لا يمكن أن تكون أكثر من علاقة موضوعية أي علاقة تفرضها ظروف تاريخية معينة. إن علاقة كهذه إذن، لا يمكن أن تنبع من الماهية العقدية للدين[6].

بالخلاصة، فإن هذه الأسس الست وإن لم تصرّح بأي موقف إلحادي إلا أنها تعتبر أنه من الجهل والفوضى إعادة المعرفة العملية كمقصد للمعاني إلى مرجعية دينية… لأن المعرفة الدينية هي معرفة تناقضية وغير منطقية، وبالتالي فليست مؤهلة لأخذ أي فاعلية على مستوى إنتاج المعايير والقيم العملية..

وهذا ما سيضعنا أمام موردين من المعالجة لدعاوى العلمانية المتشددة:

المورد الأول: التناقض في القضية الدينية: فقد ذهب بعض أصحاب الاتجاه العلماني الصلب للقول: إن المعرفة الدينية تقوم على جملة من القضايا المطلقة مثل “الله كامل الحرية”، و ” كامل القدرة”، و ” كامل الاختيار” وغير ذلك.

ونحن عند تحليل مثل هذه القضايا سنكتشف مثلًا أن معنى كون الله حرًّا أي أنه مختار ومن دون تأثير أي عوامل على خياراته.. في الوقت الذي لا بدّ أن نقول إن الله لا يفعل القبيح وهو يختار الأحسن في فعله الذي يستحيل أن يكون عبثيًّا… وهذه القيودات التي تأخذ صفة الضرورة بالنسبة لله، تأتي في الوقت الذي نتحدث عنه كحر مطلق، ومطلق الحرية يعني عدم خضوعه للسببية، فهل في هذا الجمع بين الإطلاق غير السببي، وبين القيودات الضرورية إلا تناقض منطقي على مستوى قضية واحدة.. ونفس الأمر يواجهنا عندما ننتقل إلى قضايا أخرى ونربطها بقضية ثانية كقضية الحرية مثلًا… فعندما نقول على سبيل المثال: إن الله كلّي الخير وهو بهذا يشكّل مصدر الالتزام الخلقي فسنلحظ التناقض الواقع بين صفة الإلزام وصفة الحرية؛ لأن كل إلزام أخلاقي هو منضبط بمعايير عقلانية وهذا الانضباط سيوقع اختلالًا حادًّا مع كونه كامل الحرية.. وهكذا….

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر حول مقولات “أركون”، كتاب الدكتور عبد الوهاب المسيري “العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة”، القاهرة، دار الشروق، 2002، الصفحات من 73 إلى 80.

[2] نذير العظمة، العلمانية من منظور مختلف، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1992، الصفحة 156.

[3] عادل ضاهر، الأسس الفلسفية للعلمانية، بيروت، دار الساقي، 1982، الصفحة 5.

[4] عادل ضاهر، الأسس الفلسفية للعلمانية، مصدر سابق، الصفحة 6.

[5] عادل ضاهر، الأسس الفلسفية للعلمانية، مصدر سابق، الصفحة 63.

[6] المصدر نفسه، الصفحة 74.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

معنى (كدح) في القرآن الكريم

معنى (كدح) في القرآن الكريم

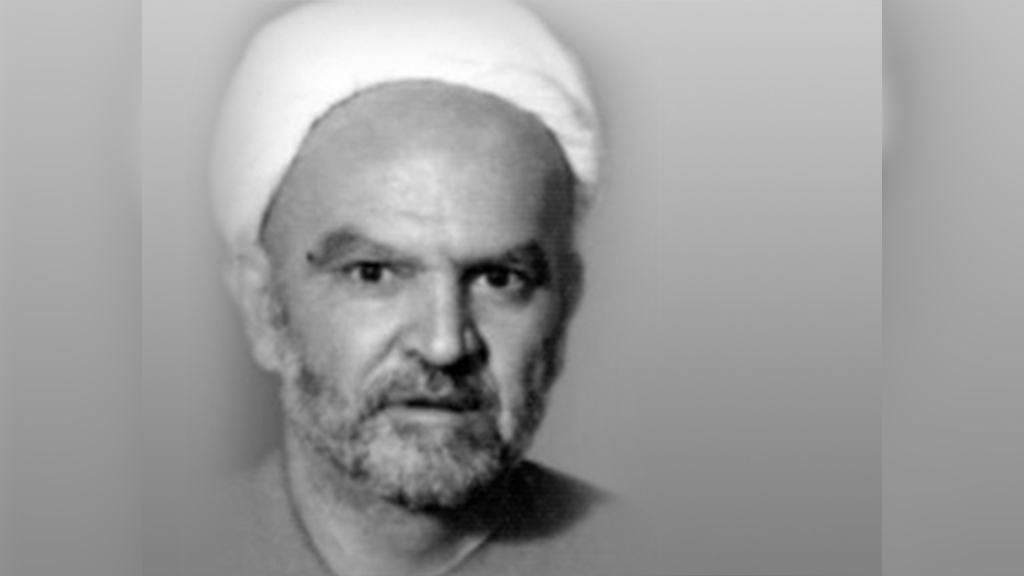

الشيخ حسن المصطفوي

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

محمود حيدر

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

الشيخ مرتضى الباشا

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

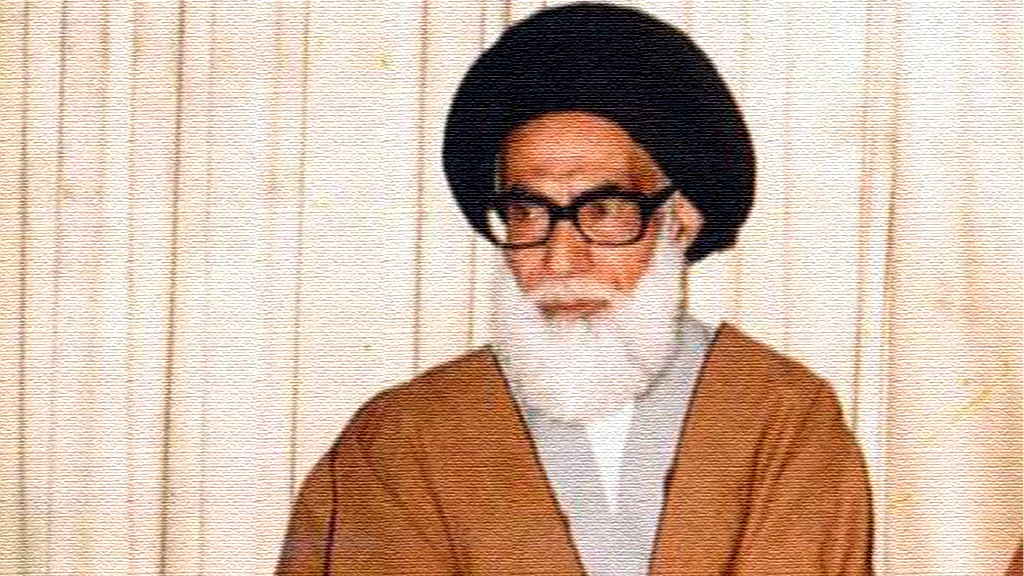

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

التجارة حسب الرؤية القرآنية

التجارة حسب الرؤية القرآنية

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

عدنان الحاجي

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

الشعراء

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

حسين حسن آل جامع

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

خلاصة تاريخ اليهود (2)

-

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

-

معنى (كدح) في القرآن الكريم

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

-

زكي السالم: (مع شلليّة الدعوات؛ لا تبطنَّ چبدك، ولا تفقعنَّ مرارتك!)

-

أحمد آل سعيد: الأطفال ليسوا آلات في سبيل المثاليّة

-

خلاصة تاريخ اليهود (1)

-

طبيب يقدّم في الخويلديّة ورشة حول أسس التّصميم الرّقميّ