علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".وحيانيّة الفلسفة في الحكمة المتعالية (5)

هـ- التجلِّي في الجمع بين الأضداد

يوضح الفيلسوف والمستشرق الفرنسي هنري كوربان في سياق اشتغاله على ما ذهب إليه ابن عربي هذا الصدد، لقد أشار إلى واحدية المنهج الأكبري في فقه التعرف على النظام الدقيق الذي تنحكم إليه صلات الوصل بين وحدة الحق ووحدة الخلق. «فالقول بأن التجلي الإلهي شيء آخر غير الله -كما يلاحظ كوربان-. لا يعني القدح في ذلك التجلي باعتباره «وهمياً»، بل بالعكس تثمينه وتأسيسه بوصفه رمزاً يحيل على المرموز الإلهي، الذي هو الحق، وبالفعل فإن الظاهر هو خيال وتجل، وفي الآن نفسه فإن حقيقته الباطنة هي الحق. إن الظاهر خيال، ويتطلب ضرورة تأويلاً للصورة المتجلية فيه، أي تأويلاً يؤول بتلك الصور إلى واقعها الحقيقي. ليس عالم المنام وحده، بل العالم الذي نسميه عادة عالم اليقظة أيضا بحاجة بالمقدار نفسه للتأويل[1].

ثم يقدم كوربان الفرضية التالية: «إذا كان العالم خلقاً متجدداً وتواتراً للتجليات، وإذا كان من ثمَّ بحاجة للتأويل، فذلك لأن الخلق الجديد، الذي لا تدركه الحواس، والذي يجعل في نهاية المطاف أن العالم خيال وبحاجة إلى التأويل مثله مثل الأحلام. والعبارة المنسوبة الى النبي القائلة: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» تجعلنا نفهم أن كل ما يراه بنو البشر في حياتهم الدنيا هو من نفس طبيعة الرؤى المشهودة في الأحلام. استناداً إلى هذا الفهم يلاحظ كوربان أن مجرد تداعي الخيال يتداعى التأويل، يضيف: ولأن ثمة التأويل، فثمة الرمز: ولأن ثمة الرمز فثمة بعدان للموجودات. ثم إن هذا الإدراك المتميز يظهر في كل الثنائيات الاصطلاحية التي تميز تصوف ابن عربي: الحق والخلق، اللاهوت والناسوت، الرب والعبد. وكل زوج اصطلاحي ينمذج وحدة يقترح كوربان تسميتها فناء.

ويشكل الجمع بين طرفي كل ثنائية وحدة أضداد، أي تزامنًا للمتناقضات لا للمتقابلات التي هي متكاملات. ثم إن خاصية الخيال الفاعل تكمن في القيام بهذا الجمع، الذي يعين حسب الصوفي الكبير ابي سعيد الخراز معرفتنا للألوهة. لكن ما يلزم ملاحظته هو أن هذا الجمع العجيب الذي يجمع بين الضدين هي وحدة تجل، وهي ليست بأي حال من الأحوال «وحدة أقنومية». «فالوجود الكلي هو وحدة الرب مع عبده. من ثم فإن كل وجود، باعتباره كلية، يقدم نفسه ببعدين، فلا يمكننا أن نقول حق – خلق، ولا لاهوت – ناسوت عانين بذلك أن كل بعد يساوي الآخر. فإذا كان البعدان معاً يحيلان على وجود واحد، فإنهما يحيلان إلى كلية ذاك الوجود: إنهما يتزايدان (أو يتضاعفان)، ولا يمكنهما أن يعدم أحدهما الآخر، ولا أن يختلط أحدهما بالآخر أو يستبدل أحدهما الآخر.

يبدو أن هذا البعد الثنائي، وهذه البنية بوجود ذي بعدين تتعلق بفكرة جوهر أو عين ثابتة باعتبارها النموذج الأصل لكل موجود من موجودات العالم المحسوس، وفرادته المضمرة في عالم الغيب التي سيسميها ابن عربي أيضا روحاً، أي «ملك» ذلك الوجود. إن الأفراد «المجوهرة» من قبل الحق وهو يتكشف لذاته، تتولد هكذا أبديًّا منذ عالم الغيب. وأن يعرف كائن دنيوي عينه الثابتة وجوهره النموذجي الأصل، يعني معرفة «ملاكه»، أي عينه الثابتة كما تنجم عن ظهور الحق وهو يتكشف لذاته. يعني «الرجوع الى الرب» تحقيق هذه الثنائية الأزلية المكونة من المؤمن وربه، الذي هو ليس الحق في عمومه، وإنما تفرده في هذا الاسم أو ذاك من أسمائه. لهذا فإن إسقاط هذا التفريد الحاصل في عالم الغيب، يعني بالنسبة للكائن الأرضي تحطيم بعده النموذجي الأصل او خاصية التجلي لديه، أي تحكيم «ملاكه». وإذا ما عادت الموجودات غير قادرة على الرجوع إلى ربها فإنها ستكون تحت رحمة كيان كلي القدرة غير معلوم، متباعدة فيما بينها وفيما بينها وبين الرب ومتمازجة تمازجًا في المجموعة الدينية أو الاجتماعية.

وهكذا يسوغ لهذا أن تخلط بين ربها الذي لا تعرفه من حيث هو كذلك، والحق في ذاته، والادعاء بفرضه على الكل. وقدر رأينا أن ذلك هو «التوحيد الأحادي البعد» الذي من خلاله يمر «الحق الذي في المعتقد». إن كل أنا حين تفقد العلاقة مع ربها النموذج الأصل الخاص (أي حين تفقد وعيها بنفسها) تصاب بالتضخم وتتحول بسهولة إلى هيمنية روحانية: من ثم فالمهمة تكمن لا في أن يتحد كل واحد بربه، بل فقط بفرض «الرب نفسه» على كل الناس. من هذه «الامبريالية» بالضبط تحمينا وحدة الأضداد التي عبر عنها ابن عربي بشتى الأشكال، والتي تتمثل كلها في الحفاظ المتزامن على الوحدة والكثرة، وهو التوحيد الذي من دونه لا يمكن أبدًا تصور البعد المزدوج لكل موجود أي وظيفة التجي لديه. وإذا ما نحن وزننا كل عبارة من هذه العبارات حق وزنها، فإننا سندرك أن ابن عربي لا يتحدث تماماً كرجل التوحيد الذي عليه أن يكونه ولا كالوثني الذي غالباً ما يتهم بكونه إياه.[2]. “إن تلك الحضرة التي يبقى لك الحضور فيها مع الصورة، مثلها مثيل الكتاب الذي قال الله فيه “ما فرضنا في الكتاب من شيء” فهو الجامع للواقع وغير الواقع. ولا يعرف ما قلناه إلا من كان قرآنًا في نفسه، (إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا)[3].

لقد أخذ القرآن هنا جناسًا بمعنى العطف والاقتران والتزامن، والفرقان بمعنى التفرقة والانفصال. وهكذا فنحن نصادق من جديد الموضوعة المهيمنة. فأن يكون المرء قرآنًا يعني حال الإنسان الكامل الذي تتجلى له مجموع الأسماء والصفات الإلهية، والذي يكون واعياً بالوحدة الجوهرية بين الحق والخلق، أي الحق الخلق أو الخالق المخلوق. لكنه في الآن نفسه يفرق بين نمطي إيجاد هذه الوحدة الجوهرية، والتي فيها يكون العبد الذي من دونه لا يكون ربه، والتي فيها أيضًا من دون هذا الرب لا يكون العبد أيضاً شيئاً يذكر. من ثم التأويل الشخصي جدا الذي يتناول بن ابن عربي الآية القرآنية، آخذاً كلمة المتقِّي لا في معناها الجاري (الذي يخشى ربه) وإنما بجعلها اشتقاقًا من كلمة وقاية. ومن ثم فالعبد وربه وقاية أحدهما للآخر، وضمانة أحدهما للآخر.

يقابل حال القرآن حال الفناء الذي وقفنا عليه من قبل على أحد المعاني الدقيقة التي يتلبسها لدى ابن عربي. هنا يتوضح أمر جديد. فحال الفناء باعتباره تحطيمًا للفرق، هو الاختبار الأول، لأن التفرقة الحقيقية لا يمكن أن تأتي إلا في منتهى التربية الروحية. وفعلاً، حين يميز المؤمن بين الحق والخلق من دون أن يكون قد جرب الفناء فإن ذلك من باب عدم الوعي بوحدتها الجوهرية بالحق، أي بالترابط بلا شرخ بين اللاهوت والناسوت. لكنه بعد تجربته في الفناء، حين يقوم بالتمييز، فذلك تبعًا لوعي حقيقي بما هما الحق والخلق، واللاهوت والناسوت: فبالرغم مما بين الاثنين من وحدة جوهرية، فإن الخلق يتميز عن الخالق كما تتميز الصورة عن المادة التي هي صورة لها. فإذا كان المرء قرآنًا موافقًا لحال الفناء فالقرآن يوافق حال البقاء، أي أن ثمة فرقانًا بعد التوحيد. وقد يكون ذلك هو الجانب الأكثر خصوصية الذي يشير إليه مصطلحا الفناء والبقاء، أي الرجوع إلى الذات بعد الفناء، والبقاء بعد الفناء.

و ـ مفارقات القصّ القرآني

لما كانت المفارقات هي الأرض الفسيحة التي حفلت بها النصوص المابعد ميتافيزيقية، فسنأتي في ما يلي إلى بيان أبرز المفارقات كما جاءت في القرآن الكريم. في القصّ القرآني يمكننا أن نرى شكلاً للمفارقة هو أقرب شيء إلى المفارقة البنائية[4]، التي تكمن وظيفتها في تدعيم بنية الدلالة في النص الإلهي وتأكيدها. وهذا النوع من المفارقة يجد تمثيله القرآني في سورة الكهف من خلال قصة موسى والعبد الصالح. يقول تعالى: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا… ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا)[5]. فبعد قراءتنا للقصة وما جرى فيها من أحداث نجدها تتضمن معنى المفارقة البنائية من خلال الحديث بين نبي الله موسى والخضر (عليهما اسلام) وكذلك الأحداث الثلاثة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] – كوربان، هنري- الخيال الخلاَّق في تصوف ابن عربي- ترجمة: فريد الزاهي – منشورات مرسم – الرباط – المغرب – 2006 – ص 179 –180.

[2] – كوربان – المصدر نفسه –ص 181.

[3] – سورة الأنفال – الآية 28.

[4] – جاسم، نوال مطشر- المفارقة في الخطاب القرآني – مجلة كلية التربية – جامعة واسط – العراق – العدد الحادي والثلاثون 2018.

[5] – سورة الكهف، الآيتان 60 و82

تعليقات الزوار

الكتاب

-

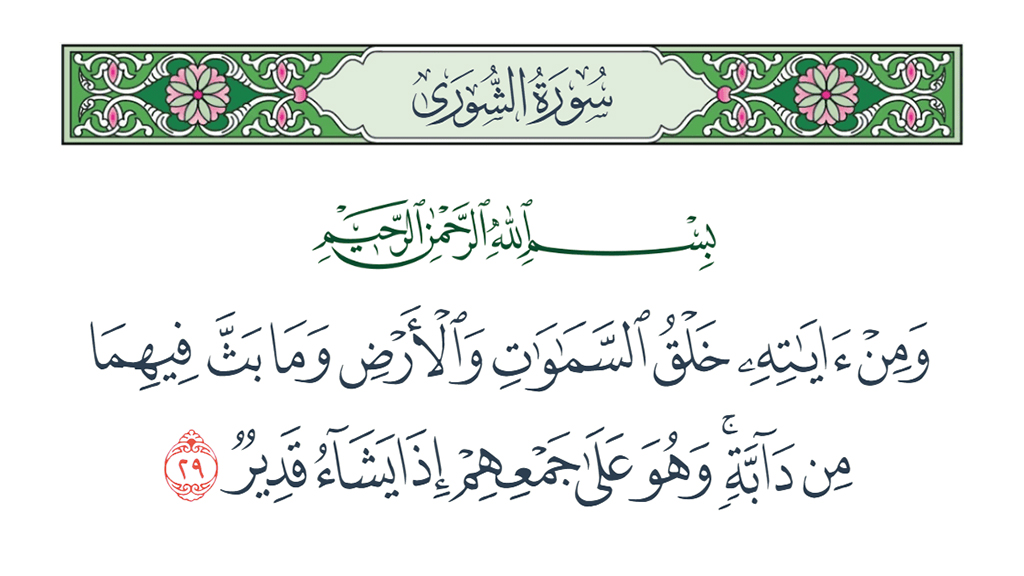

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

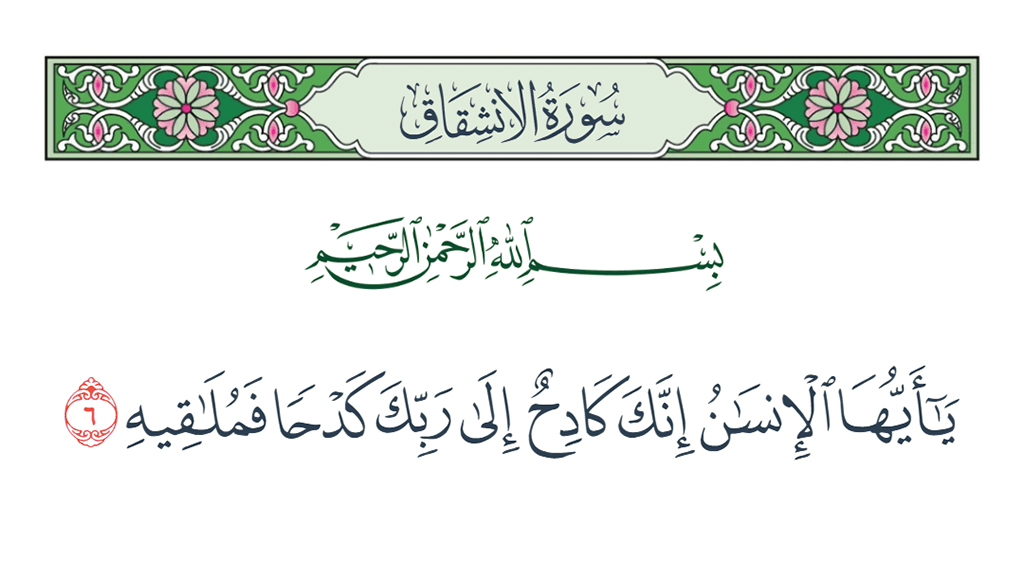

معنى (كدح) في القرآن الكريم

معنى (كدح) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

محمود حيدر

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

الشيخ مرتضى الباشا

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

التجارة حسب الرؤية القرآنية

التجارة حسب الرؤية القرآنية

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

عدنان الحاجي

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

الشعراء

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

حسين حسن آل جامع

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

خلاصة تاريخ اليهود (2)

-

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

-

معنى (كدح) في القرآن الكريم

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

-

زكي السالم: (مع شلليّة الدعوات؛ لا تبطنَّ چبدك، ولا تفقعنَّ مرارتك!)

-

أحمد آل سعيد: الأطفال ليسوا آلات في سبيل المثاليّة

-

خلاصة تاريخ اليهود (1)

-

طبيب يقدّم في الخويلديّة ورشة حول أسس التّصميم الرّقميّ