علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".بالإيحاء.. كان الوجود كلّه (3)

واقعيَّة المعرفة الوحيانيَّة

المعرفة الوحيانيَّة يقينيَّة. ولأنَّها كذلك، فهي مبرَّأة من الخطأ والنقصان. لهذا الداعي اكتسبت هذه المعرفة صفة التوحيد بين حقَّانية الغيب وحقيقة الواقع. وبناءً عليه، يصير من أظهر أشكال التعرُّف في طوره الوحيانيِّ، الإقرارُ الرضيُّ بواقعيَّة أفعال الوحي وحقَّانيَّتها. ذلك بأنَّ كلَّ معرفة متأتيِّة من هذه الحقَّانيَّة هي معرفة يقينيَّة، والعلم بها علمٌ حضوريٌّ لا لَبْسَ فيه. من هذا الأساس لن يكون ثمَّة تغاير جوهريٌّ بين التسليم بواقعيَّة الوحي وحقَّانيَّته في عالم الموجودات، والرؤية الأنطولوجيَّة لنشاط العقل الاستدلاليّ.

فلهذا الأخير مراتب معهودة في النظام الفلسفيِّ الكلاسيكيِّ: كالعقل الهيولانيِّ، والعقل بالملكة، والعقل بالفعل، والعقل المستفاد. ثمَّ إنَّ من يفلح بالوصول إلى مرتبة “العقل المستفاد” يمسي صاحب نفس قدسيَّة؛ ويصبح عمله مصانًا ومحفوظًا من أيِّ عيب. في التنظير العرفانيِّ للواقعيَّة الوحيانيَّة، أمكن أن نتبيَّن كيف استند ملَّا صدرا في تأصيل نظريَّتها المعرفيَّة إلى مبدأ اتحاد العالِم والمعلوم. فالنفس القدسيَّة التي تحقَّقت بالعقل واتَّحدت معه صارت هي نفسها عقلًا كليًّا. والعقل الكلّيُّ بهذه المنزلة هو حقيقة الوحي الجامع لكمال الدين وتمام العقل. فالعقل الكلّيُّ بما هو حقيقة وحيانيَّة، هو مخزن جميع المعقولات، وبالتالي فإنَّ جميع الحقائق موجودة عنده كحضور واقعيّ.

وإذا كان لنا أن نطابق بين العقل النبويِّ وحقيقة العقل الكلّيِّ، سيظهر لنا كيف أنَّ إلقاء الوحي على النفس القدسيَّة هو ضربٌ من الاصطفاء الإلهيِّ لأشخاص ترفَّعت نفوسهم عن دَنَسِ الطبيعة ودَرَنِ المعاصي، وتطهَّرت عن الرذائل الخُلقيَّة. فالله تعالى ينظر إليها بُحسن عنايته، ويُقبل عليها إقبالًا كليًّا، ويتَّخذ منها لوحًا، ومن العقل الكلِّيِّ قلمًا، وينقش من لدنه فيها جميع العلوم كما قال (وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا) [الكهف، 65]، وهنا يصير العقل الكليُّ كالمعلِّم، والنفس القُدسيُّ كالمتعلِّم، حيث يتصوَّر الحقائق من غير تعلُّم.

لا يكتفي النظام المعرفيُّ العرفانيُّ ببيان القواعد العقليَّة والأُسُس النظريَّة لواقعيَّة الوحي بل هو يعتني بدور آخر بالغ الأهميَّة، هو تقرير الكشف والشهود بوصفه علمًا حقيقيًّا يصل علم الغيب بعالم الشهادة. والحاصل، أنَّ العارف حين يجاوز العقل المسكون بعالم الحواسِّ، فإنَّه يتَّصل حالذاك بطورٍ “ما بَعديٍّ” حيث تتمدَّد فعَّاليَّات العقل إلى ما يتعدَّى محابسها المألوفة. في هذا الطور الامتداديِّ للعقل يستطيع الذي قُدِّر له ذلك، أن يجاوز نفسه نحو عالمٍ عقليٍّ مفارقٍ تنفسحُ فيه المدارك وتتلاحم فيه الآفاق. والعقل الممتدُّ الذي به يستأنف العارف معراجه المعرفيَّ إلى ما لا يتناهى من معارف وجوديَّة، هو نفسه ما يسمّيه العرفاء العقل القدسيّ. والأخير هو إيَّاه ما أخذت الفلسفة الأولى ولواحقها وسمَّته اصطلاحًا العقل المستفاد أو العقل الفعَّال. إلَّا أنَّ المهمَّة التي يتولَّاها العقل القدسيُّ هي تحقيق ما لا يقدر عليه العقل الفلسفيُّ صبرًا وتدبُّرًا. ذلك بأنَّه العقل المتسامي الذي يدرك الحقائق الكليَّة المطلقة بوساطة الكشف.(يزدان بناه- فلسفة الفلسفة الإسلاميَّة- ص 321-322).

ولكي نتبيَّن ما يفيد عن المرتكزات العقليَّة للمعرفة الشهوديَّة العرفانيَّة، من المهمِّ بيان مفهوم العقل كما جرى تداوله بين الفلاسفة والعرفاء. فالعقل في نظر الفيلسوف هو استعداد طبيعيٌّ، وجوهر أو ذات، أو علم مكسوب. أمَّا عند العارف فهو استعداد مخلوق، أو وظيفة، أو علمٌ موهوب. وكلٌّ من الفلاسفة والصوفيَّة يقسمون العلم العقليَّ إلى نظريٍّ وعمليّ. فالعقل النظريُّ عند الفلاسفة مبنيٌّ على مقدِّماتٍ يقينيَّة، وعند العرفاء من الصوفيَّة هو غريزةٌ للتمييز. أمَّا العقل العمليُّ عند الفلاسفة (الأخلاقيين خصوصًا) فهو يؤدّي أعمالًا دنيويَّة، وعند الصوفيَّة هو عقلٌ دينيٌّ (وجدانيٌّ خلقيٌّ).

وإذا كانت مرجعيَّة العقل الوجوديَّة، طبيعيَّة- إنسانيَّة لدى الفلاسفة، فهي عند الصوفيَّة ربَّانيَّة – غيبيَّة. وفي حين قام منهج الفلسفة على التجريد البرهانيِّ، انبنى العقل العرفانيُّ على التفاعل السلوكيِّ في إطار جدليَّة: علم – عمل – علم. ما يعني أنَّ غاية العقل في الفلسفة هي معرفة الأشياء في ذاتها، وإدراك الحقائق العليا المجرَّدة، بينما غاية أهل الكشف والشهود التخلُّق بالأخلاق الوحيانيَّة، والتحقُّق بمعارفها…

لم يحجم العرفاء عن الاعتناء بأحوال العقل المقولاتيِّ وتناهيه. إلَّا أنَّهم لم يعفوه من النقد. وهذا ما أوردوه في شأنه: إنَّ “من أعجب الأمور كون الإنسان يقلِّد فكره ونظره، وهما مُحْدثان مثله، والفكر والنظر قوَّة من قوى الإنسان التي خلقها الله فيه ولكنَّ العقل يقلِّدها، مع علمه أنَّها لا تتعدَّى مرتبتها، وأنَّها تعجز في نفسها عن أن يكون لها حكم قوَّة أخرى مثل القوَّة الحافظة والمصوِّرة والمتخيّلة، والقوى التي هي الحواسُّ من لمس وطعم وشم وسمع وبصر. ومع كلِّ هذا القصور كلّه يقلّدها العقل في معرفة ربِّه، ولا يقلّد ربّه في ما يخبر به عن نفسه في كتابه وعلى ألسنة رسله، فهذا من أعجب ما طرأ في العالم من الغلط، وكلُّ صاحب فكر هو تحت هذا الغلط بلا شكٍّ، إلّا من نوَّر الله بصيرته، وأطال في ذلك.

كهف الفلسفة وأرجاء الوحي

على خلاف ما اقترفته أنطولوجيا الحداثة من فصل ذرائعيٍّ بين العقل والوحي، نجدنا تلقاء بيِّنة ميتافيزيقيَّة لا ترى إلى العقل إلَّا بما هو تمهيد ضروريٌّ يستكشف الطريق إلى الوجود الوحيانيّ. بل هي تمضي إلى إسباغ العقلانيَّة على ما ليس بإمكان المفاهيم العقليَّة إدراكه والوقوف عليه. عند هذه الانعطافة المعرفيَّة سوف يجد العقل مكانته العظمى في الميتافيزيقا الوحيانيَّة. فإنَّه حيث يتبوّأ هذه المكانة، يروح يشاهد الأشياء كما هي، ويشهد عليها على وجه الصواب واليقين، في حين لن يتسنَّى للعقل الذي أخلد إلى أرض المفاهيم أن يشاهد أو يشهد، وحيث طابت له الإقامة في أرجاء الأذهان المجرَّدة.

مع ظهور الحكمة النظريَّة في مدوَّناتها الأولى، سيبيِّن أفلاطون أنَّ “الفلسفة هي العلم بالحقائق المطلقة المستترة وراء ظواهر الأشياء”. وكان بهذا صادق النيَّة في الدعوة إلى تأسيس ميتافيزيقا ما ورائيّة تتغيّا الكشف عن حقيقة الوجود. ولمَّا جاء أرسطو ليعرِّف الفلسفة بأنّها “العلم بالأسباب القصوى للموجودات، أو هي علم الموجود بما هو موجود”، ربّما لم يكن يدرك أنَّه بهذا التعريف سيفتح الباب واسعًا أمام إلحاق الميتافيزيقا بعلم المنطق، واستنزالها إلى دنيا التقييد. وعلى غالب الظنِّ، كان أرسطو توَّاقًا إلى الانعطاف بمهمّة الفلسفة من أجل أن يجاوز التعالي الميتافيزيقيَّ للمُثُل الأفلاطونيَّة ويحسم الجدل حول تعريفاتها.

وهكذا جاءت هندسة العقل بالمقولات العشر ثمرة هذا الانعطاف، وهو لم ينفِ ما أعلنه القدماء من أنَّ الفلسفة تبقى العلم الأشرف من المعرفة العلميَّة، وأنَّ إدراك الحقيقة ومعرفة جوهر الأشياء يحتاجان إلى إلهام وحدسٍ عقليٍّ يمضي إلى ما وراء طور العقل. إلَّا أنّه – مع ذلك – سيبقى أول من افتتح باب الشكِّ في ما إذا كان بمستطاع العقل البشريِّ إدراك الحقائق الجوهريَّة للأشياء. بسببٍ من ذلك، لم يولِ أرسطو عناية خاصَّة بمعرفة الله، ولم يعتبرها غرضًا رئيسيًّا لفلسفته، ولم يدخلها بالتالي في قوانينه الأخلاقيَّة ولا في نظمه السياسيَّة. كانت الأولويَّة عنده النظر إلى العالم الحسّيِّ وبيان أسبابه وعلله من دون أن يفكِّر في قوَّة خفيَّة تُدبِّره. أمَّا مؤدَّى منهجه فيقوم على أنَّ الطبيعة، بعدما استكملت وسائلها وانتظمت الأفلاك في سيرها، انتهى بها المطاف إلى محرِّك أول يحرِّك غيره ولا يتحرَّك هو. وهذا المحرِّك الساكن أو المحرِّك الصُوَريُّ هو عنده الإله الذي لا يذكر من صفاته إلَّا أنَّه عقل دائم التفكير، وتفكيره منصبٌّ على ذاته.

في الأحقاب المتأخِّرة من التفلسُف الحديث، سيشهد التفكير الميتافيزيقيُّ على إرهاصات مفارقة حيال الوحي. والذي قدَّمته فينومينولوجيا الكينونة عند هايدغر – على سبيل المَثَلِ – يفارق، وإن بقسطٍ ملحوظ، ما دأب عليه التأويل التاريخانيُّ للأمر الغيبيّ. رأى هايدغر إلى الكينونة بوصفها حَدَثًا شديد الغموض والبساطة. بل هي – عنده – حدث الوحي أو الانكشاف.Unverborgenheit وبالتالي فهي ليست شيئًا، أو كائنًا يمكن الكشف عنه في حدِّ ذاته. إنها حدث “الإضاءة”/ (الفسحة Lichtung) الذي ينير الكائنات أو يكشف عنها.

من هــذا النحو تبقى الكينونة – في حسبانه – غيــر مرئيَّة، بل “الأكثر خفــاء من الخفــيّ”. وأمَّا كشف الكائنات- بحسب مُدَّعاه- فيعنــي جعلهــا تتفتَّح، كما يعنــي “تحريرها”، و”إضاءتها”، وجلبهــا إلى الحضــور، والسَّمــاح لها بأن تظهــر على أنَّها مـا هـي عليــه. ومن ثمَّ فإنَّ حدث الوجــود – لديه – هو حـدث كشف الحقيقة(ά- λήθεια). ومع أن سَيْلًا من الغموض واللّبْسِ أحاط بكينونة هايدغر وهوّيّتها الذاتيَّة، إلَّا أنَّه كان يلتفت بين الحين والحين- خصوصًا في أعماله المتأخِّرة – إلى تمييزها عمَّا سمَّاه بـ “الإله الأخير” الذي ينتشل الإنسان من جحيمه الأرضيّ. فالإله الأخير – كما يبيِّن- ليس هو حركة الكينونة وحضورها مثلما قرَّرها التقليد اليونانيُّ، وإنما هو الذات المتحرِّرة من مقولات الفلسفة الأولى ومفاهيم العقل الأدنى. (أنظر أعماله: “إسهامات في الفلسفة” و “الكينونة والزمان”).

وأنَّى كان الحال، فإنَّ مساعي الانتقال من ضيق الميتافيزيقا القبْليَّة المقيَّدة بأحكام المقولات إلى سعة الوحي، وآفاقه تفترض التمييز بين صفتين وجوديَّتين شكّلتا إحدى أهم المعضلات التي عصفت بتاريخ الميتافيزيقا. نعني بذلك التمييز بين الله الخالق المدبِّر، والمخلوق الأول الذي خُلِق بوحي الكلمة الآمرة، وصار حاويًا لنظام الاعتناء الإلهيِّ والخاضع لقوانينه في الآن عينه. تذهب الميتافيزيقا الوحيانيَّة إلى مغايرة خطط الفلسفة الكلاسيكيَّة ومناهجها في تأسيسها لعلم الوجود. سواء بالنسبة إلى معرفة الإله بوصفه المحرِّك الذي لا يتحرَّك، أم معرفة الواجب الذي درجت عليه الفلسفة السينويَّة وأنشأته على نصاب المفاهيم وقوانين الأذهان.

فما دام اشتغال الفكر يدور مدار فضاء ميتافيزيقيٍّ مسكون بطغيان المفاهيم، ومحكوم لمقتضياتها المنطقيَّة، فسيتعذَّر الوصول إلى حقيقة التوحيد. والميتافيزيقا التي مرجعها الوحي، هي تلك التي لا ترى إلى الذات الإلهيَّة بما هي مقولة من مقولات الفلسفة. ولمَّا أنَّ فعل الإغريق هذا مع الروَّاد الأوائل سقراط وأفلاطون وأرسطو، فقد جرى كلُّ قول في الإله تصوُّرًا من جملة التصوُّرات الداخلة في لعبة الذهن البشريّ. ومع أنَّ الميتافيزيقا الوحيانيَّة لا تنكر مقتضيات العقل النظريِّ ومبادئ المنطق من أجل التعرُّف على الكون، إلَّا أنَّها لم تفعل ذلك، إلَّا لاعتبارها أنَّ هذه المقتضيات ضروريَّة لفهم الإخبار الإلهيِّ عن سببيَّة وجود الموجودات.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

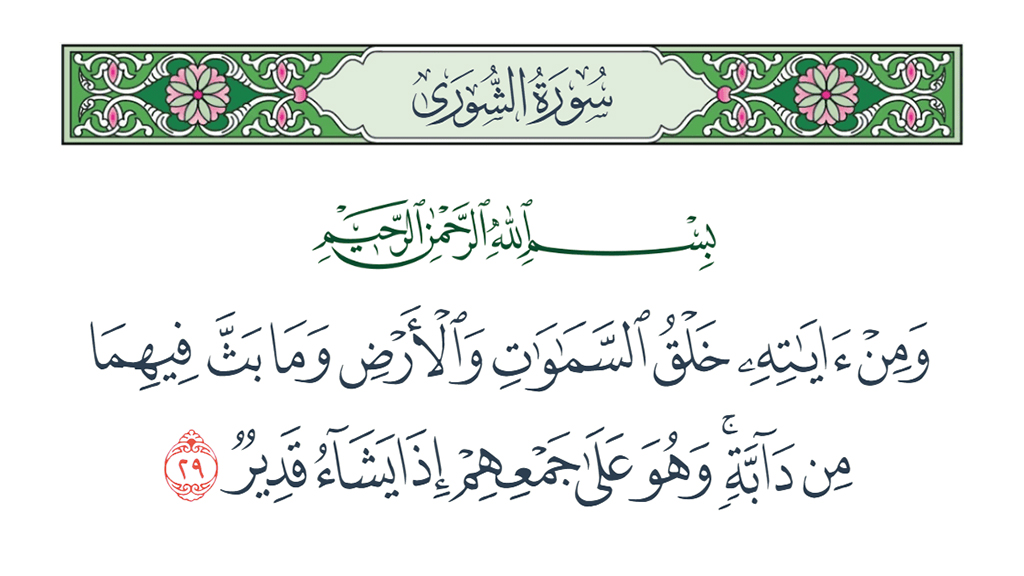

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

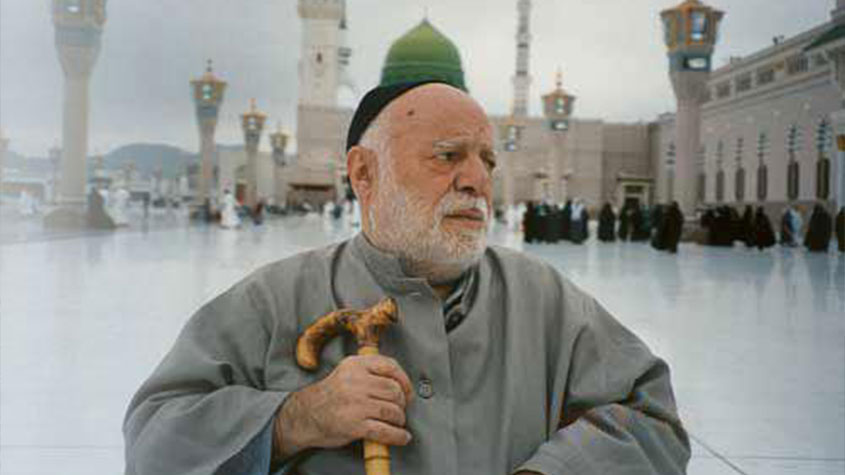

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

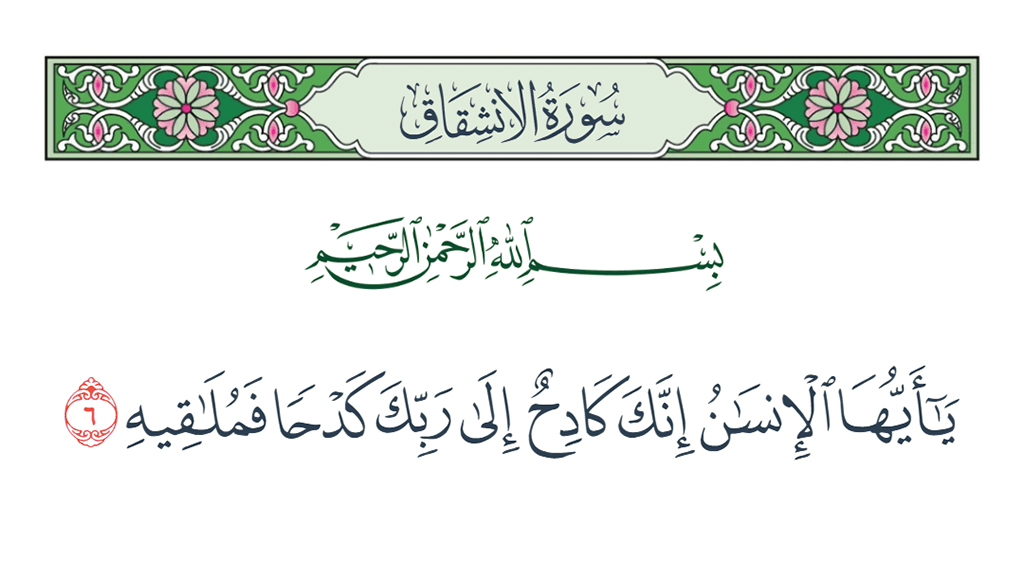

معنى (كدح) في القرآن الكريم

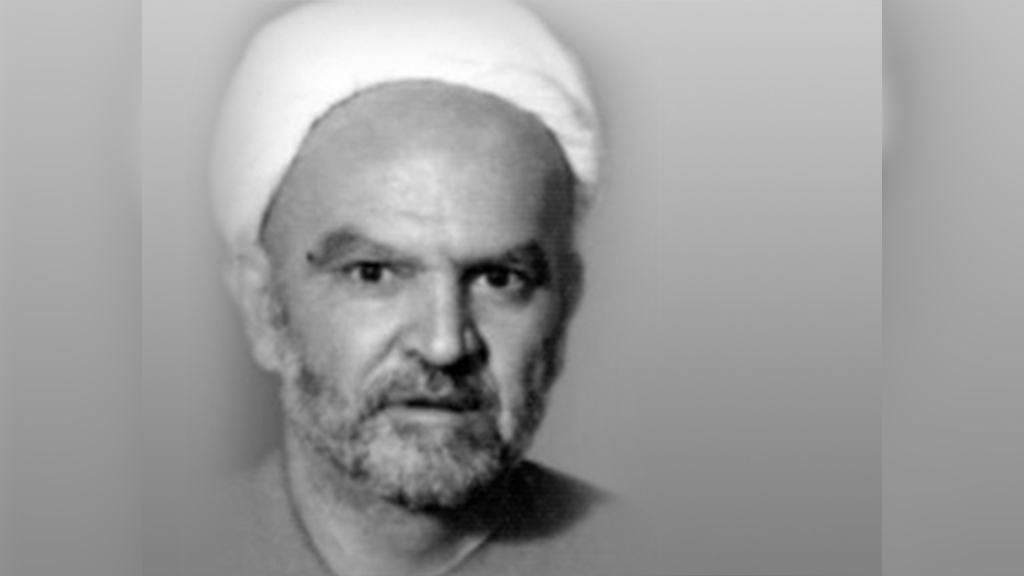

معنى (كدح) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

محمود حيدر

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

الشيخ مرتضى الباشا

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

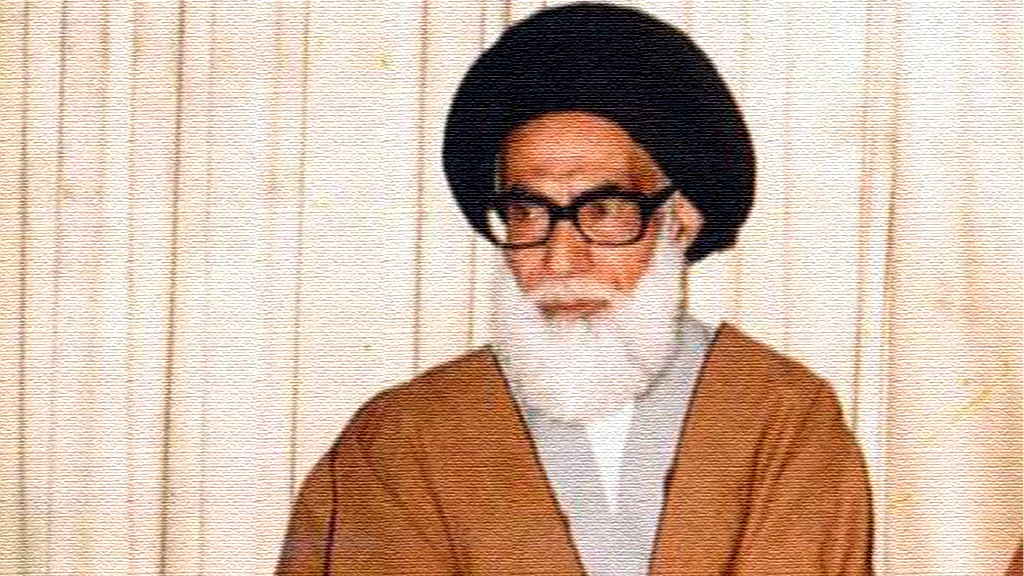

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

التجارة حسب الرؤية القرآنية

التجارة حسب الرؤية القرآنية

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

عدنان الحاجي

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

الشعراء

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

حسين حسن آل جامع

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

خلاصة تاريخ اليهود (2)

-

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

-

معنى (كدح) في القرآن الكريم

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

-

زكي السالم: (مع شلليّة الدعوات؛ لا تبطنَّ چبدك، ولا تفقعنَّ مرارتك!)

-

أحمد آل سعيد: الأطفال ليسوا آلات في سبيل المثاليّة

-

خلاصة تاريخ اليهود (1)

-

طبيب يقدّم في الخويلديّة ورشة حول أسس التّصميم الرّقميّ