قرآنيات

معلومات الكاتب :

الاسم :

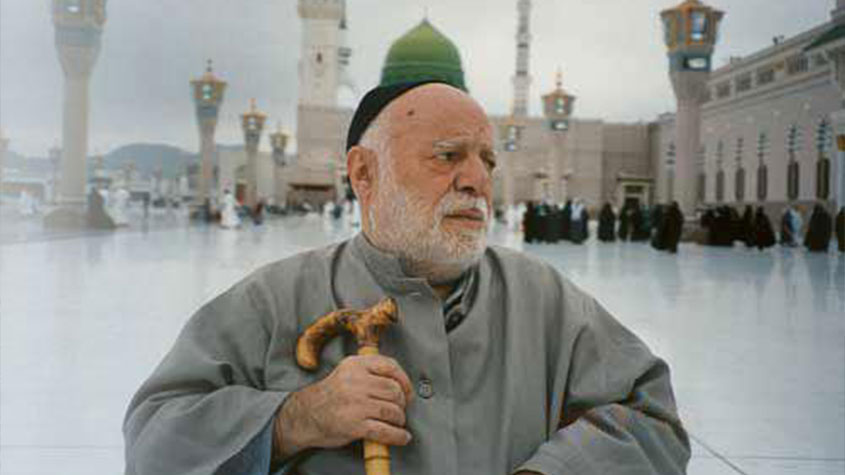

الشيخ محمد جواد مغنيةعن الكاتب :

الشيخ محمد جواد مغنية، ولد عام 1322ﻫ في قرية طير دبّا، إحدى قرى جبل عامل في لبنان، درس أوّلاً في مسقط رأسه ثمّ غادر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته الحوزوية، وحين عاد إلى وطنه، عُيّن قاضيًا شرعيًّا في بيروت، ثمّ مستشارًا للمحكمة الشرعيّة العليا، فرئيسًا لها بالوكالة. من مؤلّفاته: التفسير الكاشف، فقه الإمام الصادق(ع)، في ظلال نهج البلاغة، الفقه على المذاهب الخمسة، علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، الإسلام والعقل، معالم الفلسفة الإسلامية، صفحات لوقت الفراغ، في ظلال الصحيفة السجادية، وسوى ذلك الكثير. تُوفّي في التاسع عشر من المحرّم 1400ﻫ في بيروت، ثمّ نُقل إلى النجف الأشرف، وصلّى على جثمانه المرجع الديني السيّد أبو القاسم الخوئي، ودُفن في حجرة 17 بالصحن الحيدري.بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ

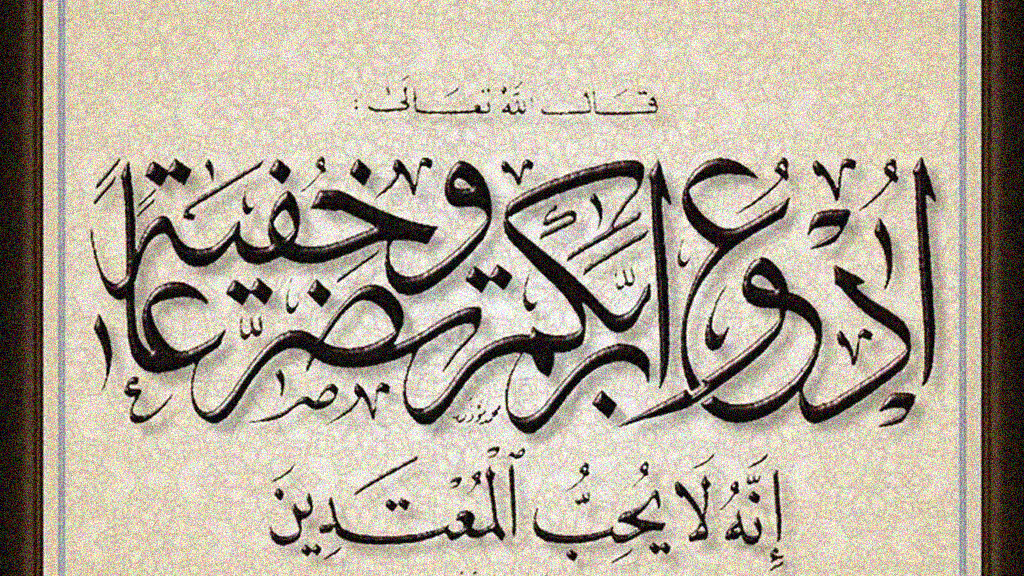

بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ واعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ (2) وأَذانٌ مِنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهً بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ورَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ (3) إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً ولَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهً يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4) (سورة التوبة 1-4)

اللغة: المراد بالبراءة هنا انقطاع العصمة. والسّيح السير على مهل. والإخزاء الإذلال. والأذان الإعلام.

الإعراب: براءة خبر لمبتدأ محذوف أي هذه براءة. وأربعة أشهر ظرف متعلق بـ (فسيحوا). وأذان خبر لمبتدأ محذوف أي وهي أذان. ورسوله مبتدأ والخبر محذوف أي ورسوله بريء، ويجوز أن يكون معطوفًا على الضمير في بريء لأنه اسم فاعل. إلا الذين عاهدتم (الذين) منصوب على الاستثناء من المشركين. وشيئًا مفعول مطلق.

المعنى: في العام الثامن للهجرة فتح النبي (ص) مكة، وفي التاسع نزلت هذه السورة، وفي العاشر حج النبي حجة الوداع، وفي الحادي عشر توفي صلى اللَّه عليه وآله.

فهذه السورة ليست آخر سورة نزلت من القرآن، ولكنها من الأواخر، ولذا تضمنت أحكامًا نهائية في العلاقات بين المسلمين والمشركي.. قال طه حسين في كتاب «مرآة الإسلام»: «زاد إقبال العرب على الإسلام بعد الحجة التي حجها أبو بكر سنة تسع، ففي هذه الحجة أرسل النبي عليًّا ليلحق بأبي بكر، ويتلو على الناس قرآنًا، فكان فصلاً بين عهدين: عهد كان يقوى الإسلام فيه شيئًا فشيئًا، وكان للشرك مع ذلك بقاء في بعض قبائل العرب، وعهد آخر خلصت فيه الجزيرة كلها للإسلام.. وهذا القرآن - أي الذي تلاه عليّ على الناس والذي فرّق اللَّه به بين هذين العهدين - هو هذه الآيات الكريمة من سورة التوبة، فأعلن فيها براءة اللَّه ورسوله من المشركين وحرم فيها أن يقرب المشركون البيت، أو يلموا به، أو يطوف به عريان».

(بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ). قدمنا أن هذه السورة نزلت في العام التالي للفتح، حيث عظم أمر الإسلام، وانتشر في الجزيرة العربية كلها، وكانت له الكلمة العليا، ومع ذلك بقي للشرك جيوب في بعض قبائل العرب، وكيلا تكون هذه الجيوب طابورًا خامسًا في المجتمع الاسلامي أمر اللَّه نبيه - في هذه السورة - أن يعلن البراءة من المشركين، وبالأصح أن ينذر بالحرب كل مشرك يقيم في الجزيرة العربية، حتى يقول: لا إله إلا اللَّه، ويدخل فيما دخل فيه الناس. ويشمل هذا الانذار جميع المشركين، حتى الذين عاهدهم النبي (ص) على الهدنة والمسالمة إلا في حال واحدة أشار إليها سبحانه بقوله: (إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً).

(فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ واعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وأَنَّ اللَّهً مُخْزِي الْكافِرِينَ). فسيحوا أي قولوا أيها المسلمون للمشركين: سيروا في الأرض آمنين طوال هذه المدة.. بعد إعلان الحرب على المشركين أمهلهم اللَّه سبحانه أربعة أشهر يتنقلون فيها آمنين، حيث يشاؤون لا يمسهم أحد بسوء، فإن أسلموا بعدها فقد سلموا، وفازوا دنيا وآخرة، وإن أصروا على الشرك فجزاؤهم القتل في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة، ولن يجدوا من ذلك مهربًا.

وتسأل: إن قتال المشرك، حتى ينطق بكلمة التوحيد لا يتفق مع قوله تعالى في الآية 256 من سورة البقرة: «لا إِكْراهً فِي الدِّينِ» وقوله في الآية 99 من سورة يونس: «أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ».. إن الإسلام دين السلم لا دين الحرب؟.

الجواب: أجل، إن الإسلام لا يكره أحدًا على قول لا إله الا اللَّه، وإنما يدعو إليه بالحكمة والدليل: «وقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ ومَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ - 29 الكهف». ولكن قد تستدعي مصلحة المجتمع الإسلامي في ظروف خاصة أن لا يكون فيه مشركون، لأنهم يسعون في الأرض فسادًا.. وفي هذه الحال يجوز للمسلمين أن يكرهوا المشركين على النطق بكلمة التوحيد.. ومشركو الجزيرة العربية كانوا آنذاك طابورًا خامسًا في المجتمع الاسلامي الجديد. ومن أجل هذا كان الحكم فيهم القتل أو اظهار الإسلام، وبه يكون لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم....

(وأَذانٌ مِنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهً بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ورَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ). يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، أي العاشر من ذي الحجة، وكان ابتداء الأشهر الأربعة بهذا اليوم من سنة تسع للهجرة، وانتهاؤها في عاشر ربيع الآخر من سنة عشر، وبعد هذه المهلة تعين مصير المشركين في الجزيرة العربية الإسلام أو القتل، والخيار لهم بين هذين، لأن الأوضاع في الجزيرة آنذاك كانت تستدعي ذلك كما أشرنا.

وذكر المفسرون، ومنهم الطبري والرازي وأبو حيان الأندلس : أنه لما نزلت سورة التوبة أمر النبي (ص) عليًّا أن يذهب إلى أهل الموسم في مكة ليقرأها عليهم، فقيل له: لو بعثت بها أبا بكر. فقال: لا يؤدي عني إلا رجل مني. وقام علي يوم النحر عند جمرة العقبة، وقال: أيها الناس إني رسول رسول اللَّه إليكم، وتلا الآيات.

(إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً ولَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهً يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ). بعد أن أمر نبيه أن يمهل المشركين أربعة أشهر، حتى الذين نقضوا عهد المسلمين وغدروا بهم - بعد هذا استثنى سبحانه من المشركين قومًا كان بينهم وبين المسلمين عهد المهادنة والمسالمة إلى أمد، وحافظوا على هذا العهد، ولم يغدروا ويخونوا، استثنى هؤلاء، ولم يمهلهم أربعة أشهر فقط، بل أمهلهم إلى مدتهم، مهما بلغت جزاء على وفائهم.

وقال كثير من المفسرين «إن هؤلاء المشركين الأوفياء هم قوم من كنانة، وكان قد بقي من عهدهم تسعة أشهر، فأتم النبي (ص) لهم العهد.

وتدل هذه الآية على أن المعاهد لا يجب عليه الوفاء بالعهد إلا إذا وفي به الطرف الآخر نصًّا وفحوى، فان أخل بشيء منه يعدّ خائنًا وناقضًا له، ولا عهد لمن خان العهد (إِنَّ اللَّهً يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) وهم الذين يتقون نقض العهد وسائر المفاسد.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (خفى) في القرآن الكريم

معنى (خفى) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

التجارة حسب الرؤية القرآنية

التجارة حسب الرؤية القرآنية

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

مناجاة المريدين (1): يرجون سُبُل الوصول إليك

مناجاة المريدين (1): يرجون سُبُل الوصول إليك

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (1)

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (1)

الشيخ مرتضى الباشا

-

الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (4)

الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (4)

محمود حيدر

-

كيف تُرفع الحجب؟

كيف تُرفع الحجب؟

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

عدنان الحاجي

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

الشعراء

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

حسين حسن آل جامع

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

أحمد آل سعيد: الأطفال ليسوا آلات في سبيل المثاليّة

-

خلاصة تاريخ اليهود (1)

-

طبيب يقدّم في الخويلديّة ورشة حول أسس التّصميم الرّقميّ

-

معنى (خفى) في القرآن الكريم

-

التجارة حسب الرؤية القرآنية

-

مناجاة المريدين (1): يرجون سُبُل الوصول إليك

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (1)

-

مواد جديدة تعزّز أداء رقائق ذاكرة الحاسوب

-

الأيديولوجيا: شريعة المتحيِّز (4)

-

الأسرة والحاجة المعنويّة