قرآنيات

سورة العاديات

محتوى السورة وفضيلتها:

هذه السورة تبدأ بالقسم بأمور محفّزة محركة، ثم تتناول بعض مظاهر الضعف البشري كالكفر والبخل وحب الدّنيا، ثم تشير السورة إلى مسألة المعاد وإحاطة اللَّه بعباده.

في المجمع أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله قال: «من قرأها أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من بات بالمزدلفة، وشهد جمعاً». وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من قرأ والعاديات وأدمن قراءتها بعثه اللَّه مع أمير المؤمنين عليه السلام يوم القيامة خاصة، وكان في حجره ورفقائه».

إنّ هذه الفضائل إنمّا هي نصيب من جعل السورة منهاجاً لحياته وآمن بكلّ محتواها وعمل بها.

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً (1) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً (2) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً (5) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلَى ذلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (11)

سبب النّزول

في المجمع: قيل: نزلت السورة لما بعث النبي صلى الله عليه وآله عليّاً إلى ذات السلاسل فأوقع بهم. وذلك بعد أن بعث عليهم مراراً غيره من الصحابة فرجع كل منهم إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وهو المروي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث طويل قال: وسميت هذه الغزوة ذات السلاسل لأنّه أسر منهم، وقتل وسبى وشدّ أسراهم في الحبال مكتفين كأنّهم في السلاسل. ولما نزلت السورة خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلى الناس، فصلى بهم الغداة وقرأ «والعاديات» فلما فرغ من صلاته قال أصحابه: هذه سورة لم نعرفها؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «نعم إن عليّاً ظفر بأعداء اللَّه وبشّرني بذلك جبرائيل عليه السلام في هذه الليلة». فقدم علي عليه السلام بعد أيّام بالغنائم والأسارى.

التّفسير

قَسماً بالمجاهدين الواعين: قلنا إنّ هذه السورة تبدأ بالقَسم بأمور محفّزة منبّهة، تقسم أوّلًا بالخيول الجارية المندفعة (إلى ميدان الجهاد) وهي تحمحم وتتنفس بشدّة: «وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا».

ويمكن أن يكون القَسم هذا بإبل الحجاج المتجهة من عرفات إلى المشعر الحرام، ومن المشعر الحرام إلى منى وهي تتنفس بشدّة. وهذا التّفسير أنسب من عدّة جهات، وورد في روايات المعصومين عليهم السلام أيضاً.

«العاديات»: جمع عادية، من «العدو» وهو المغادرة والابتعاد بالقلب. فتكون «العداوة» أو بالحركة الخارجية فيكون (العدو) وهو الركض، أو بالمعاملات فيسمى (العدوان). و«العاديات» في الآية هي الجاريات بسرعة.

«الضبح»: صوت الخيل وهي تتنفس بشدّة عند الجري. ثم يأتي القَسم التالي بهذه العاديات التي توري النيران بحوافرها: «فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا». وهي خيل المجاهدين التي تجري بسرعة فائقة في ميدان القتال، بحيث تنقدح النار من تحت أرجلها جرّاء احتكاك حوافرها بصخور الأرض. أو هي الإبل التي تجري بين مواقف الحج، فتتطاير الحصى والحجارة من تحت أرجلها وترتطم بحصى وحجارة أخرى فتنقدح النيران.

«الموريات»: جمع «مورية» والإيراء يعني أضرام النار. «القدح»: ضرب الحجارة أو الخشب أو الحديد بما يشبهه لتوليد النار. والقسم الثالث بالتي تغير صباحاً على الأعداء: «فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا». «المغيرات»: جمع «مغيرة» والإغارة: الهجوم على العدو، وقيل إنّ الكلمة تتضمّن معنى الهجوم بالخيل.

ثم تشير الآية التالية إلى سرعة هذه العاديات في هجومها، وذلك بإثارتها الغبار في كل جانب: «فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا». أو أنّ الغبار يثور من كل صوب نتيجة هجوم إبل الحجاج من المشعر الحرام على منى. «أثرن»: من الإثارة، وهي نشر الغبار والدخان في الجو. وفي آخر خصائص هذه «المغيرات» تذكر الآية أنّها ظهرت بين الإعداء في الفجر: «فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا». هجومها كان مباغتاً خاطفاً بحيث استطاعت خلال لحظات أن تشق صفوف العدّو وتشن حملتها في قلبه، وتُشتت جمعه. وهذا نتيجة ما تتحلّى به من سرعة ويقظة واستعداد وشهامة وشجاعة. أو إنّها إشارة إلى ورود الحجاج من المشعر إلى قلب منى.

من هنا يتّضح أنّ الجهاد له منزلة عظيمة حتى أنّ أنفاس خيل المجاهدين استحقت أن يقسم بها... وهكذا الشرر المتطاير من حوافر هذه الخيول... والغبار الذي تثيره في الجو... نعم حتى غبار ساحة الجهاد له قيمة وعظمة. ثم يأتي جواب القسم، ويقول سبحانه: «إِنَّ الْإِنسنَ لِرَّبِهِ لَكَنُودٌ». نعم، الإنسان البعيد عن التربية الصحيحة... والذي لم تشرق في قلبه أنوار المعارف الإلهية وتعاليم الأنبياء... الإنسان الخاضع لأهوائه وشهواته الجامحة هو حتماً كفور بالنعمة وبخيل... إنّه لكنود.

و«كنود»: اسم للأرض التي لا تنبت، وتطلق على الإنسان الكفور والبخيل أيضاً. كلمة (الإنسان) في مثل هذه الاستعمالات القرآنية تعني الأفراد المتطبعين على الشر والشهوات الجامحة والطغيان. «وَإِنَّهُ عَلَى ذلِكَ لَشَهِيدٌ». فهو بصير بنفسه، وإن استطاع أن يخفي سريرته فلا يستطيع أن يخفيها عن اللَّه وعن ضميره، اعترف بهذه الحقيقة أم لم يعترف.

«وَإِنَّهُ لِحُبّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ». أي أنّه شديد الحبّ للمال والمتاع. إطلاق «الخير» على المال في الآية يعود إلى أنّ المال في حد ذاته شيء حسن، ويستطيع أن يكون وسيلة لأنواع الخيرات، لكن الإنسان الكنود يصرفه عن هدفه الأصلي، وينفقه في طريق ذاتياته وأهوائه.

وفي استفهام استنكاري يقول سبحانه: «أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُورِ». «وَحُصّلَ مَا فِى الصُّدُورِ». وانكشف ما في نفسه من كفر وايمان، ورياء واخلاص وغرور وتواضع وسائر نيات الخير والشر. «إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ». نعم، فهو عليم بأعمالهم ونياتهم وسيجازيهم وفقها.

«بعثر»: من «البعثرة» وهي البعث والإثارة والإخراج وبعثرة ما في القبور، بعث الموتى واخراجهم من القبور. «حُصّل»: من التحصيل، وهو في الأصل يعني إخراج اللب من القشر، وكذلك تصفية المعادن، واستخراج الذهب وأمثاله من الخامات. ثم استعملت لمطلق الاستخراج والفصل.

والكلمة في الآية تعني فصل الخير عن الشر في القلوب... الإيمان عن الكفر، أو الصفات الحسنة عن الصفات السيئة... أو النوايا الحسنة عن الخبيثة... تُفصل في ذلك اليوم وتظهر، وينال كل فرد حسب ذلك جزاؤه. والتعبير بكلمة «يومئذ» يعني أنّ اللَّه (في ذلك اليوم) خبير بأعمال العباد وسرائرهم.

ونعلم أنّ اللَّه سبحانه عليم دائماً بذات الصدور. فالتعبير «يومئذ» هو لأنّ ذلك اليوم يوم الجزاء، واللَّه يجازيهم على أعمالهم وعقائدهم. نعم، اللَّه سبحانه عليم وخبير بأسرارنا وما تنطوي عليه نفوسنا كاملًا، لكن أثر هذا العلم سيكون أظهر وأوضح عند الجزاء، وهذا التحذير لو دخل دائرة إيمان البشر لكان سداً منيعاً بينهم وبين الذنوب.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

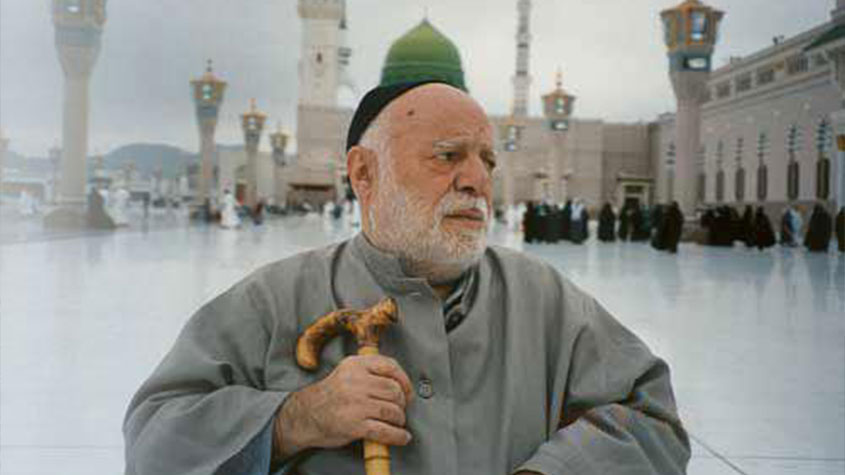

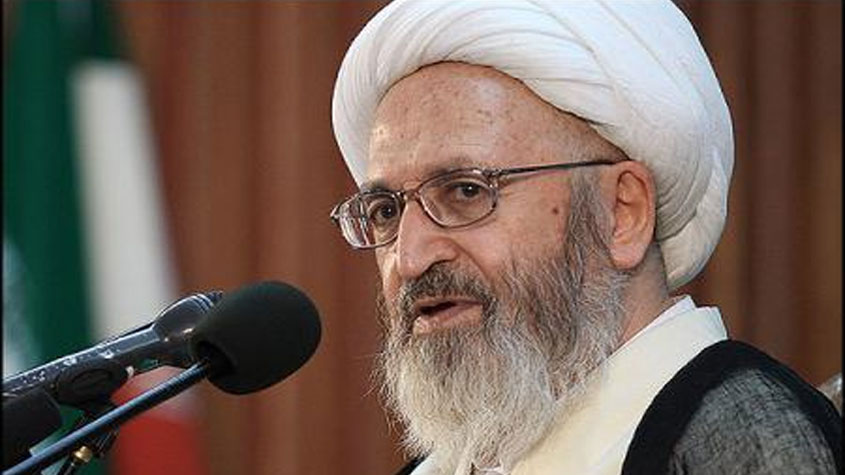

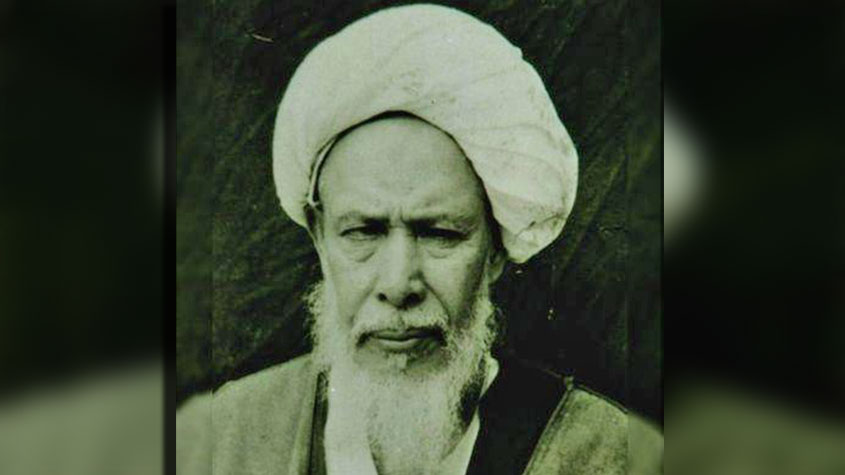

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

معنى (كدح) في القرآن الكريم

معنى (كدح) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

محمود حيدر

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

الشيخ مرتضى الباشا

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

التجارة حسب الرؤية القرآنية

التجارة حسب الرؤية القرآنية

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

عدنان الحاجي

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

الشعراء

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

حسين حسن آل جامع

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

خلاصة تاريخ اليهود (2)

-

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

-

معنى (كدح) في القرآن الكريم

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

-

زكي السالم: (مع شلليّة الدعوات؛ لا تبطنَّ چبدك، ولا تفقعنَّ مرارتك!)

-

أحمد آل سعيد: الأطفال ليسوا آلات في سبيل المثاليّة

-

خلاصة تاريخ اليهود (1)

-

طبيب يقدّم في الخويلديّة ورشة حول أسس التّصميم الرّقميّ