قرآنيات

آيات الله في خلق الرّوح (1)

الروح أيضاً من أعجب ظواهر عالم الوجود وأكثرها غموضاً، ومع أنّها أقرب الأشياء إلينا إلّا أننا بعيدون جدّاً عن معرفتها وتشخيصها.

لم تتوقف جهود ومساعي العلماء والفلاسفة من أجل معرفة الروح في أي زمن من الأزمان، واستطاعوا بفضل هذه الجهود أن يكشفوا اللثام عن بعض الأسرار، ولكن الوجه والأسرار الخافية للروح لم تتغير لحد الآن، وما زالت هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع بدون جواب.

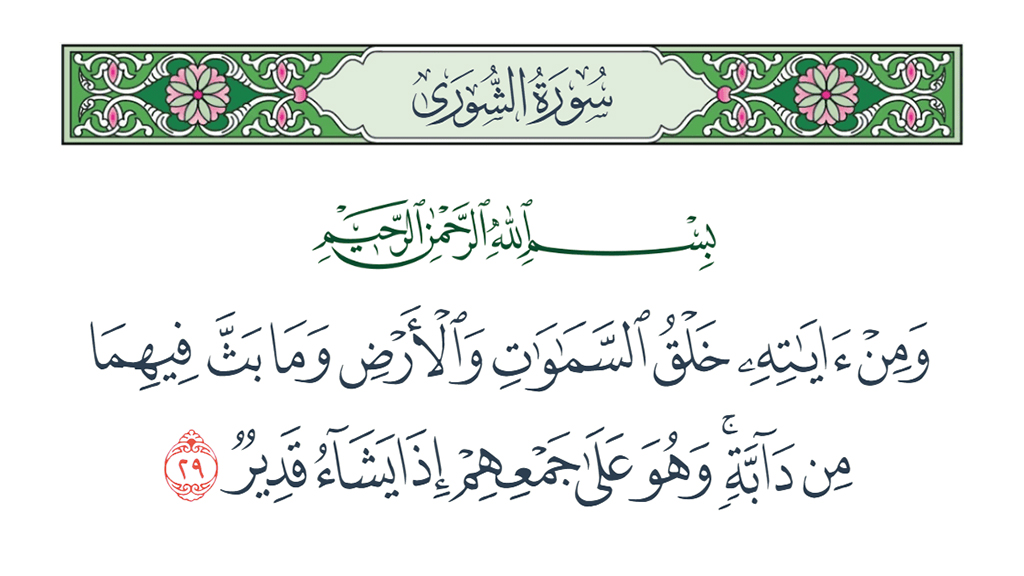

ومن هنا كان خلق روح الإنسان من الآيات المهمّة الدالة على علم وحكمة وتدبير الخالق. وعلى هذا الصعيد نتأمل خاشعين في الآيات الكريمة أدناه:

1- {وَنَفْسٍ وَمَا سَوّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَها وَتَقْواهَا}. (الشمس/ 7 و8)

2- {ويَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إلَّا قَلِيْلًا}. (الإسراء/ 85)

3- {وإذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكةِ إِنّي خالِقٌ بَشَراً مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَأٍ مَّسْنُونٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِيْنَ}. (الحجر/ 28 و29)

4- {ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ}. (المؤمنون/ 14)

5- {اللَّهُ يَتَوفَّى الأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍّ مُّسَمًّى إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَومٍ يَتَفَكَّرُونَ}. (الزمر/ 42)

شرح المفردات:

إنّ مفردة «الروح» تعني في الأصل التنفس والنفخ، ويعتقد بعض أرباب اللغة أنّ «الروح» اشتقت في الأصل من «الريح» بمعنى الهواء والنسيم والرياح، وبما أنّ روح الإنسان أي ذلك الجوهر المستقل المجرّد ومصدر الحياة والتفكير هي جوهر لطيف تشبه من حيث تحركها ومنحها للحياة التنفس والنسيم، فقد استعملت هذه المفردة للتعبير عنها، بالإضافة إلى أنّ علاقة الروح بالجسم لها ارتباط وثيق بالتنفس، لهذا استعملت هذه الكلمة في خصوص روح الإنسان.

يعتقد البعض أنّ المعنى الأصلي لهذه المادة هو «ظهور وحركة شيء لطيف» سواء كان في عالم الجسم أو في عالم الروح والمعنى، ومن أجل هذا أطلقت هذه الكلمة أيضاً على ظهور مقام النبوة وقضية الوحي وتجلي نور الحق.

«الرَوح»: (على وزن قَوم) التي تعني السرور والفرح والراحة والنجاة من الغم والحزن، وهي الأخرى مأخوذة من هذا المعنى، كذلك يطلق على الألطاف والرحمة الإلهيّة «روح اللَّه».

مفردة «الريحان» تستخدم في كلام العرب لـ «الورد» من أجل رائحتها الطيبة المنعشة ونسيمها المعطر.

ومفردة «الرواح» بمعنى «طرف الغروب» حيث تعود الحيوانات إلى حضائرها لتستريح.

وعلى كل حال، فإنّ مواضع استعمال هذه المفردة في القرآن الكريم متنوعة جدّاً، فتأتي حيناً بمعنى ملاك الوحي، وحيناً بمعنى الملاك الكبير من ملائكة اللَّه الخُلّص (أو المخلوق الأفضل بين الملائكة)، وتأتي أحياناً لتدل على القوة الإلهيّة المعنوية التي يسند اللَّه المؤمنين بها، وجاءت تارة بمعنى الروح الإنسانية، وهذا ما أشرنا إليه في الآيات أعلاه «1».

«النَفْس»: يقول الراغب في المفردات: النفس بمعنى الروح، وتأتي أحياناً بمعنى ذات الشيء، و«النَفَس» (على وزن قَنَص) بمعنى الهواء الذي يدخل ويخرج من وإلى جسم الإنسان عن طريق الفم.

وقد أُطلقت مفردة «النفْس» هذه على الدم أيضاً، لأنّ الدم إذا خرج من جسم الإنسان بمقادير كبيرة فارقته روحه، وربّما أُطلقت هذه الكلمة على كل وجود الإنسان.

على أيّة حال، فإنّ أحد المعاني المعروفة للنفس هو «الروح» التي ذكرت عدّة مرّات في القرآن الكريم.

1- {النفس الأمارة} التي تأمر الإنسان بالسوء: {إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوء}. (يوسف/ 53)

2- {النفس اللوامة} التي ترتكب الذنوب بعض الأحيان ثم تندم وتلوم نفسها : {وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ}. (القيامة/ 2)

3- {النفس المطمئنة} وهي النفس الواصلة إلى مرحلة الاطمئنان والراحة والطاعة التامة لأوامر اللَّه والمشمولة بعناياته: {يَا أيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً}. (الفجر/ 27)

الروح أعجوبة عالم الخلقة:

ورد في الآية الأولى من الآيات التي اخترناها لبحثنا هذا قَسَمٌ يختصّ بالروح الآدمية وخالقها.

ذلك اللَّه الذي خلق الخلق ونظم القوى الروحية للإنسان إبتداءً من الحواس الظاهرية وهي مقدمة الإدراكات الروحية وانتهاءً بقوة التفكير، الحافظة، التخيل، الإدراك، الابتكار، الإرادة والتصميم: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا}.

وعلّمهُ طرق الهداية بعد تنظيم هذه القوى: {فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا}.

مع أنّ القوى الروحية للإنسان متنوعة وكثيرة جدّاً، ولكن القرآن هنا وضع إصبعه من بين كل تلك القوى على مسألة «إلهام الفجور والتقوى» (إدراك الحسن والقبح)، لأنّ هذه المسألة لها تأثير كبير جدّاً في مصير الإنسان وسعادته وشقائه.

قلنا مراراً: إنّ القَسَمَ يدلّ على الأهميّة والعظمة، أهميّة المُقْسَمِ به والمُقَسَمِ له، خاصة القَسَمُ القرآني لحمل الناس على المزيد من التفكّر في آيات «العظمة» الإلهيّة.

فضلًا عن أنّ «النفس» في هذه الآية ذكرت بصيغة النكرة، وهي في مثل هذه الموارد من أجل التأكيد على أهمية الموضوع أو كثرته «2».

تشير الآية الثانية إلى السؤال الذى طرح من قبل جماعة من المشركين أو أهل الكتاب، حيث وفدوا على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسألوه عدة أسئلة كان أحدها عن الروح كما قال القرآن: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ}.

ثم يأمر القرآن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: {قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبّى}.

إنّ في هذا الجواب غير المستبين إشارة عميقة إلى مدى غموض ومجهولية هذه الظاهرة الكبيرة في عالم الوجود، ومن أجل أن لا يَقول أحد لماذا لم تظهر واحدة من أسرار الروح؟

يضيف اللَّه في آخر الآية: {وَما أُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا}.

وليس من العجيب أن لا تطلعوا على أسرار الروح بهذا «العلم القليل» و«المعرفة اليسيرة» (خصوصاً في ذلك الزمان وتلك البيئة).

روي عن أبن عباس في بعض الروايات أنّ قريش أرسلت بعض رؤوسها إلى علماء اليهود في المدينة وقالت لهم: اسألوهم عن محمد لأنّهم من أهل الكتاب ولهم من العلم ما ليس لنا، فجاؤوا المدينة وسألوا علماء اليهود، فقال اليهود في جوابهم: اسألوه عن ثلاثة أمور: قصة أصحاب الكهف، وَذي القرنين، وقضية الروح، فإنّ أجاب عن جميعها أو سكت عن جميعها فليس بنبي، أمّا إن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي.

فعادت رؤوس قريش إلى مكة وعرضت الأسئلة على الرسول صلى الله عليه وآله، فقدّم لهم الرسول شرحاً وافياً حول ذي القرنين وأصحاب الكهف، ولكنه فيما يخص السؤال عن الروح اكتفى بذلك الجواب المغلق بأمر من اللَّه «3»، ومع أنّ هناك تفاسير مختلفة لمعنى الروح في الآية أعلاه في روايات المعصومين عليهم السلام وكلمات المفسرين، ولكن أغلب هذه التفاسير لا تتنافى مع بعضها ويمكن الجمع بينها، والروح الإنسانية من جملة المفاهيم الداخلية في مدلول الآية المعنية «4».

في الآية الثالثة كلام عن حوار اللَّه مع الملائكة حول خلق البشر، حيث يقول عزّ وجلّ مخاطباً الملائكة: {إِنَّي خالِقٌ بَشَراً مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَأٍ مَّسْنُونٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِيْنَ}.

ثمّة نقطتان تثيران الاهتمام في هذه الآية، الأولى إضافة روح الإنسان إلى اللَّه إذ يقول:

«من روحي»، وهذا دليل على منتهى عظمة وأهميّة الروح الإنسانية، وهذا من قبيل الإضافة التشريفية حسب المصطلح، ك «بيت اللَّه» و«شهر اللَّه» التي تشير إلى أهميّة الكعبة وعظمة شهر رمضان المبارك، وإلّا فإنّ كل مكان هو بيته وكل الأشهر أشهره.

والثانية أمر جميع الملائكة بالسجدة لآدم بعد نفخ الروح فيه، وهذا برهان آخر على عظمة مقام الإنسان، ذلك أنّ السجدة تفيد منتهى الخضوع، فكيف لو كانت من قبل كل الملائكة؟ وهذه خير علامة على المقام الرفيع لآدم.

في الآية الرابعة وبعد الإشارة إلى خلق النطفة وتطورات الجنين والألبسة المختلفة التي يكسو بها اللَّه هذه القطعة الصغيرة في مختلف المراحل، يُغيّر عز وجل لهجة الكلام ويقول: «ثُمَّ أَنْشَأنَاهُ خَلْقاً آخَر».

إنّ التعبير ب «الإنشاء» (الإيجاد) في هذه المرحلة وخلافاً للمراحل السابقة التي عبّر عنها بالخلقة، إضافةً إلى استخدام «ثم» التي تستعمل عادةً من أجل الفصل يدل جميعُهُ على أنّ الخلق في هذه المرحلة يختلف تماماً عن المراحل السالفة، وهذه علامة على أنّ المراد هو خلق الروح التي ترتبط بالجسم بعد تكامله.

والمثير أنّه يعبّر ب «خلقاً آخر» وهو تعبير غامض ومُغلق، خلافاً للتعبيرات السابقة التي يتحدث فيها عن «النطفة» و«العلقة» و«المضغة» و«العظام» و«اللحم» وهي مفاهيم معروفة جميعاً، وهذا دليل آخر على اختلاف المرحلة الأخيرة عن المراحل الماضية.

ومن العجب أنّ بعض المفسرين ذكروا تفاسير لعبارة: «الخلق الآخر» لا تنسجم أبداً مع روح الآية، من جملتها: أنّ المراد بإنشاء الخلق الآخر هو ظهور الأسنان والشعر على الجسم «5»! في حين أنّ هذا لا يتناسب أبداً مع تعابير الآية ولا شك أنّ ظهور الأسنان والشعر ليس له من الأهميّة ما يوازي سائر تطورات الجنين المختلفة.

في نهاية الآية وردت جملة عجيبة أخرى تشكل دلالة أخرى على الأهميّة القصوى لخلق الإنسان في المرحلة الأخيرة أو في مجموع هذه المراحل، يقول تعالى: «فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ» فسبحان العليم الحكيم الذي أودع القابلية والجدارة في مثل هكذا موجود حقير.

«تبارك»: من مادة (بَرْك) بمعنى صدر الناقة، وبما أنّ للناقة حين تضع صدرها على الأرض نوع من الثبات، فقد جاءت هذه المفردة بمعنى «الثبات والدوام» ولأن كل نعمة كانت دائمة ازدادت أهميتها، فقد سمّيت هكذا نعم بالمباركة.

إنّ استخدام هذه المفردة في خصوص اللَّه إشارة إلى عظمة وقدسية وخلود ذاته المطهرة.

في الآية الخامسة والأخيرة من الآيات المعنية في بحثنا هذا يشير عز وجل إلى مسألة بقاء الروح، بتعبيره: {اللَّهُ يَتَوَفّى الأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا}.

وبلحاظ أن كلمة «يتوفّى» تعني القبض والاستلام الكامل، و«الأنفس» هي الأرواح، يتضح أنّ الروح ينفصل كلياً عن الجسم عند الموت وبأمر اللَّه، ولكن عند النوم يحصل هذا الانفصال بشكل ناقص: {وَالَّتي لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا}.

ثم أشار إلى عدم عودة بعض الأرواح في حالة النوم وعودة البعض الآخر حتى أجل مسمى، وأضاف: {إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} «6».

يستفاد من هذه الآية وبكل سهولة أنّ الإنسان تركيب من الروح والجسم، وأنّ الروح جوهر غير مادي، وأنّ النوم درجة ضعيفة من الموت ودليل على ضعف الارتباط بين الروح والجسد.

ويستفاد أيضاً أنّ الموت لا يعني الفناء والهلاك، بل هو نوع من البقاء واستمرار الحياة.

والنتيجة هي أنّ الروح الإنسانية بكل قواها وقدراتها التي تجعلها من أعقد وأعجب ظواهر عالم الوجود هي إحدى آيات اللَّه الكبرى، كيف يمكن أن يكون خالق كل هذا العلم والقدرة والفكر والذكاء والذوق والابتكار والإرادة والتصميم هي الطبيعة الفاقدة للعقل والشعور ولكل أنواع العلم والفكر والذكاء والابتكار؟!.

بل على العكس، فهذه القطرات والروافد الصغيرة علامة على وجود محيط كبير تنبع جميعها منه، وهذه الإشعاعات الباهتة قبس من تلك الشمس الكبيرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مفردات الراغب؛ لسان العرب؛ مجمع البحرين؛ والتحقيق في كلمات القرآن الكريم.

(2) تفسير روح البيان ، ج 10- ص 442؛ وتفسير روح المعاني ، ج 30- ص 142 ، وقد احتمل بعض المفسرين أن تكون «النفس» في الآية أعلاه إشارة إلى الروح والجسم كليهما ، مع أنّ عبارة : {فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} تناسب الروح أكثر ، وكذلك الآية : {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ...}.

(3) تفسير روح المعاني ، ج 15 ، ص 241 «قالت قريش لليهود أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل فقالوا : سلوه عن الروح فسألوه فنزلت : «يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلّا قليلًا».

(4) وردت في تفسير الميزان أقوال متعددة في هذا المجال ، منها أنّ المراد بالروح هي الروح الواردة في الآية الشريفة : «يوم يقوم الروح والملائكة صفاً» ومنها أنّ المراد بها جبرائيل وقال بعض المفسرين : إنّها تعني القرآن ، وآخر التفاسير هو أنّ المراد بها الروح الإنسانية ، ثم يضيف : إنّ المتبادر من إطلاق الروح هو هذا.

(5) روي هذا الاحتمال عن بعض المفسرين في تفسير روح المعاني ، ج 18 ، ص 14؛ وتفسير القرطبي ، ج 7 ، ص 4502.

(6) يقول الفخر الرازي في تفسيرهِ وتعقيباً على هذه الآية : إنّ اللَّه الحكيم جعل ارتباط الروح الآدمية بالجسم على ثلاثة أقسام : تارة يسطع شعاع الروح على جميع الأجزاء الظاهرية والباطنية للجسم ، وهذه حالة اليقظة ، وتارة يسحب هذا الشعاع من الأجزاء الظاهرية ويبقى في الباطنية وهذه حالة النوم ، وتارة يرتفع شعاعها عن الأجزاء الظاهرية والباطنية وتلك حالة الموت.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

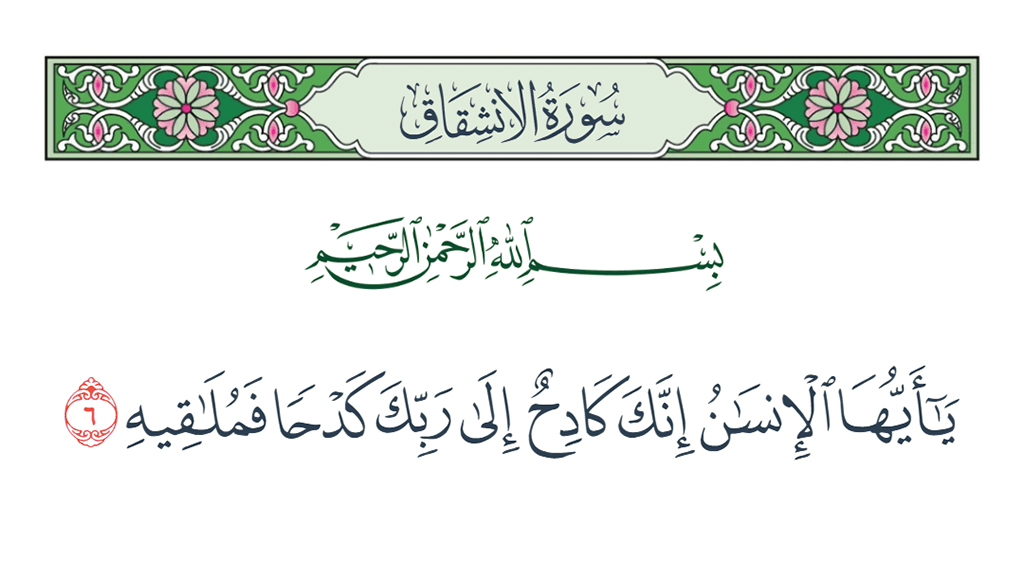

معنى (كدح) في القرآن الكريم

معنى (كدح) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

محمود حيدر

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

الشيخ مرتضى الباشا

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

التجارة حسب الرؤية القرآنية

التجارة حسب الرؤية القرآنية

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

عدنان الحاجي

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

الشعراء

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

حسين حسن آل جامع

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

خلاصة تاريخ اليهود (2)

-

القرآن والحياة في الكرات الأخرى

-

معنى (كدح) في القرآن الكريم

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

-

زكي السالم: (مع شلليّة الدعوات؛ لا تبطنَّ چبدك، ولا تفقعنَّ مرارتك!)

-

أحمد آل سعيد: الأطفال ليسوا آلات في سبيل المثاليّة

-

خلاصة تاريخ اليهود (1)

-

طبيب يقدّم في الخويلديّة ورشة حول أسس التّصميم الرّقميّ