الدكتور محمد حسين علي الصغير

مصادر تفسير القرآن الكريم (6)

كما يستحسن الرجوع إلى دواوين العرب، لا سيما مشاهير الشعراء، كالشعراء الستة: امرئ القيس، والنابغة، وعلقمة، وزهير، وطرفة، وعنترة ممن يستدل بشعرهم على معرفة معنى اللفظ، كما يجب الرجوع إلى علم المعاني والبيان والبديع، ويرجح منها كتابي: محمد بن سليمان النقيب، وحازم القرطاجني

مصادر تفسير القرآن الكريم (4)

وأدلة التشريع عند الأخباريين من الإمامية هي: الكتاب والسنة، ولا دور للإجماع والعقل معهما، أما عدم حجية الإجماع فتلخص: بأن الأمة لو اجتمعت على أمر، أو العلماء والفقهاء من الأمة، فإن كان هذا الإجماع كاشفًا عن رأي المعصوم عليه السّلام، فهو إذن من السنة فيعود إلى الأصل الثاني من أدلة التشريع

مصادر تفسير القرآن الكريم (2)

ولقد كانت حاجة الصحابة إلى معرفة الأحكام تلجؤهم إلى الاستعانة بأهل الكتاب أحيانًا ممن يثقون به، ويعتمدون حسن سيرته، فيسألون، فيجاب بما لم ينزل اللّه به سلطانًا، فيحرف الكلم عن مواضعه، ولا يبلغ الحق نصابه، وقد حصل من هذا وذاك خلط كبير، وتضييع لكثير من الحقائق، صدر قسم منها جهلًا، والقسم الآخر عنادًا وتزويرًا حتى عادت المسألة ذات بال عند المسلمين، فتحرّج قوم، وتجوّز آخرون

مصادر تفسير القرآن الكريم (1)

هو تفسير القرآن بالقرآن، وذلك عن طريق مجابهة الآيات بعضها لبعض، وعرض الآيات بعضها على بعض، ويستخرج - حينئذ - من مقابلتها معنى اللفظ أو الجملة أو الآية، فيرجع إلى المحكم في تفسير المتشابه، وإلى المبين في معرفة المجمل، وإلى المسهب في تعريف الموجز، وإلى المعلن في استجلاء المبهم، وإلى الواضح في استنباط الخفي، وهكذا.

مجاز القرآن بإطاره البلاغي العام (2)

يقول الرماني في تعقيبه على الآية الكريمة "وأصل البنيان إنما هو للحيطان وما أشبهها، وحقيقيته اعتقادهم الذي عملوا عليه، والاستعارة أبلغ لما فيها من البينان بما يحس ويتصور، وجعل البنيان ريبة وإنما هو ذو ريبة، كما تقول: هو خبث كله، وذلك أبلغ من أن يجعله ممتزجًا، لأن قوة الذم للريبة، فجاء على البلاغة لا على الحذف الذي إنما يراد به الإيجاز في العبارة فقط"(

مجاز القرآن بإطاره البلاغي العام (1)

ويرى البعض أن إطلاق المجاز في معناه الدقيق إنما بدأ مع المعتزلة، وهم مجوزون له لوروده في القرآن، وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية، واعتبر المجاز دون مبرر أمرًا حادثًا، وفنًّا عارضًا، لم يتكلم به الأوائل من الأئمة والصحابة والتابعين، فقال: وتقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز

مجاز القرآن عند الرّوّاد الأوائل

رصد المخزون الحضاري في تراث القرآن البلاغي واللغوي، وبدأ التصنيف في هذا المخزون يتجدد، والتأليف بين متفرقاته يأخذ صيغة الموضوعية، فنشأ عن هذا وذاك حشد بياني من المصطلحات، وتبلور فصل تدقيق في شتى المعارف الإنسانية، وتوارث الخلف عن السلف محور الأصالة في التحقيق، كانت عائديته الابتعاد بالتراث اللغوي عن التعقيد والغرابة والإسفاف، والصّيانة له عن الانحطاط والتدهور والضياع، والازدلاف به عن الوحشي والتنافر والدخيل.

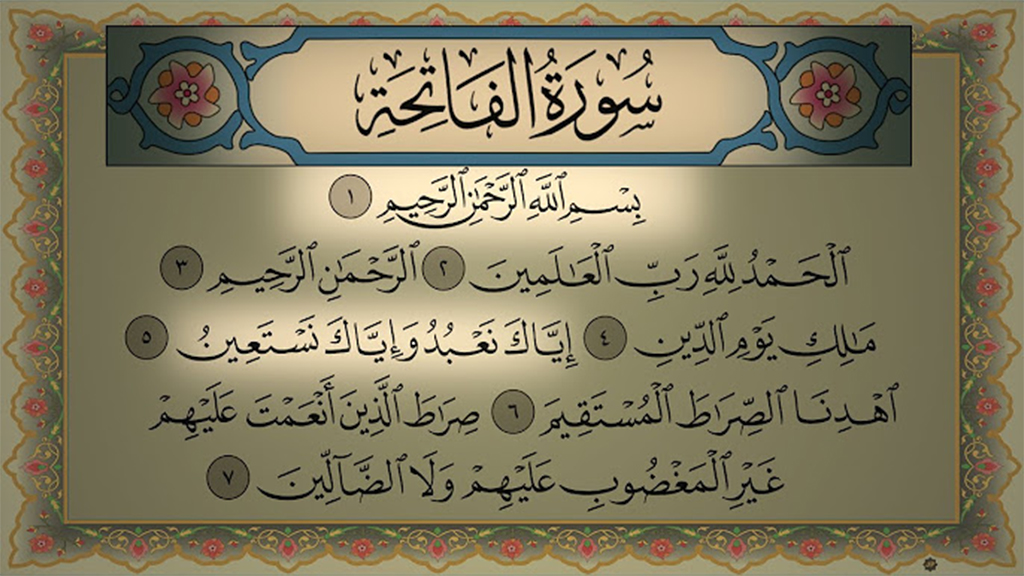

شذرات تفسيرية من سورة الفاتحة

تدور هذه الشذرات من التفسير الروائي لأجزاء من سورة الفاتحة حول بعض المعالم اللغوية، والظواهر العربية، وبيان معنى المفردات بمدركين: المعنى الإجمالي العام، والمعلم التطبيقي الخاص، وذلك من قبيل انطباق المفاهيم على المصاديق، واستنباط المعاني الثانوية من المعاني الأولية، وكل ذلك لا ينافي عموم القرآن وشموليته لما هو أوسع منها، واللّه العالم.

الكتاب

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

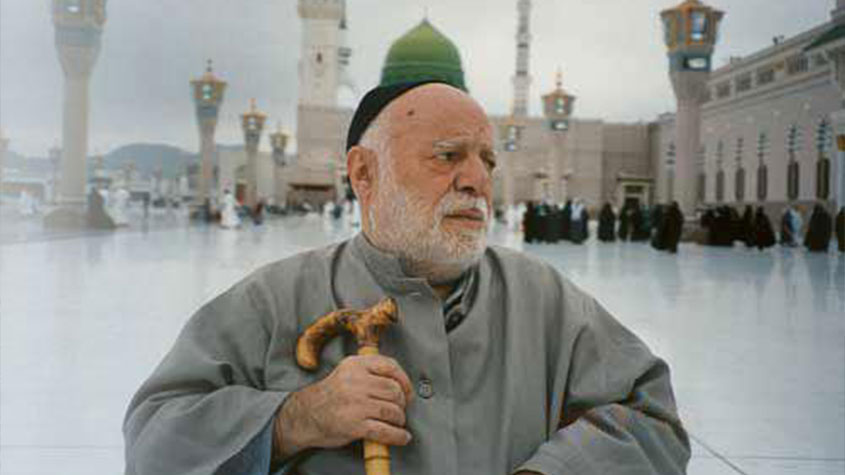

محمود حيدر

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

الشيخ مرتضى الباشا

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

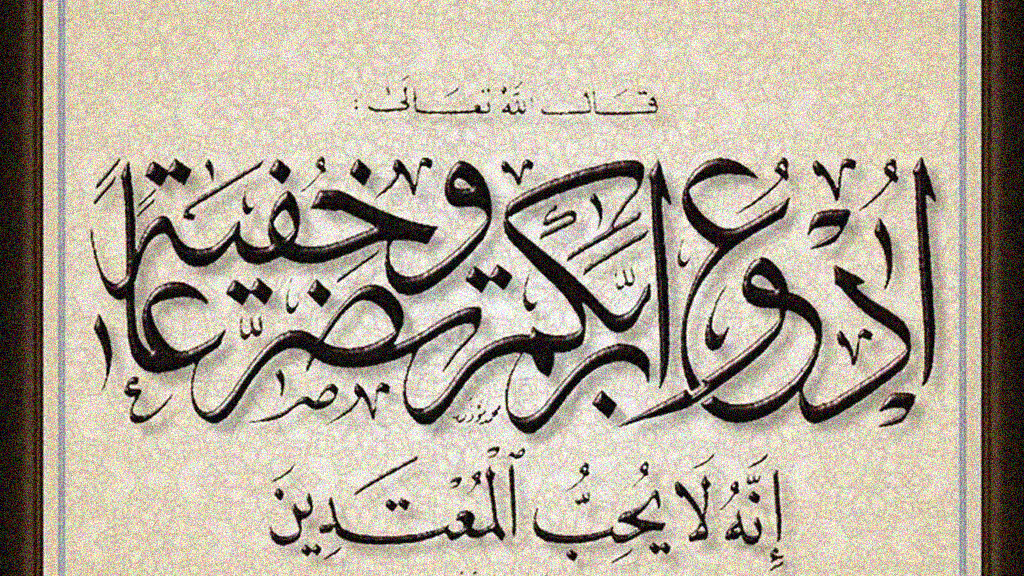

معنى (خفى) في القرآن الكريم

معنى (خفى) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

التجارة حسب الرؤية القرآنية

التجارة حسب الرؤية القرآنية

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

كيف تُرفع الحجب؟

كيف تُرفع الحجب؟

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

الشّعور بالذّنب المزمن من وجهة علم الأعصاب

عدنان الحاجي

-

الدّين وعقول النّاس

الدّين وعقول النّاس

الشيخ محمد جواد مغنية

-

ذكر الله: أن تراه يراك

ذكر الله: أن تراه يراك

السيد عبد الحسين دستغيب

-

الإمام السابع

الإمام السابع

الشيخ جعفر السبحاني

الشعراء

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

المبعث الشريف: فاتحة صبح الجلال

حسين حسن آل جامع

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

فانوس الأمنيات

فانوس الأمنيات

حبيب المعاتيق

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

آخر المواضيع

-

ميتافيزيقا المحايدة، الحياد حضور عارض، والتحيُّز هو الأصل (1)

-

اختيار الزوجين بثقافة ووعي (2)

-

مناجاة المريدين (2): يسعون لأقرب الطرق إليك

-

زكي السالم: (مع شلليّة الدعوات؛ لا تبطنَّ چبدك، ولا تفقعنَّ مرارتك!)

-

أحمد آل سعيد: الأطفال ليسوا آلات في سبيل المثاليّة

-

خلاصة تاريخ اليهود (1)

-

طبيب يقدّم في الخويلديّة ورشة حول أسس التّصميم الرّقميّ

-

معنى (خفى) في القرآن الكريم

-

التجارة حسب الرؤية القرآنية

-

مناجاة المريدين (1): يرجون سُبُل الوصول إليك